Tandis que Guy Cassiers présente en ce moment son adaptation des Démons avec la troupe de la Comédie-Française, Sylvain Creuzevault adapte Les Frères Karamazov, un an après la date de sa programmation initiale. L’automne théâtral 2021 aura donc été dostoïevskien, alors que s’achève l’année du bicentenaire de la naissance de l’auteur. Le metteur en scène flamand et le français, tous deux grands adaptateurs de romans à la scène, ont cependant opté pour des principes très différents pour se mesurer à ces œuvres. La première chose qui distingue leurs démarches est même avant cela que c’est sur invitation que Cassiers en est enfin venu à s’intéresser à Dostoïevski, alors que Creuzevault poursuit avec ce spectacle un compagnonnage initié en 2018 avec Les Démons, et poursuivi en 2019 par L’Adolescent et en 2020 par Le Grand Inquisiteur. Comme l’Allemand Frank Castorf, le metteur en scène français revient de manière obsessionnelle à Dostoïevski, mais il se déplace avec lui, d’une œuvre à l’autre – à moins que ce soient les confinements et couvre-feux successifs qui aient fait mûrir son spectacle, qui lui aient donné un air beaucoup plus sage que son Grand Inquisiteur, aussi foutraque que pointu philosophiquement (et dans cette mesure peut-être un peu plus dostoïevskien). Toujours est-il que Creuzevault atteint ici un point d’équilibre extraordinaire entre une lisibilité alliée à une immédiateté théâtrale séduisantes, et une densité, une profondeur, une exigence intellectuelle, une finesse de lecture proprement jubilatoires.

Le résumé du spectacle publié dans le programme de salle des Démons noyait volontairement le spectateur en prétendant lui expliquer les ressorts d’une narration multiplanaire et multidirectionnelle. Nicolas Bouchaud en Stépane Trophimovitch et Frédéric Noaille qui interprétait le rôle du narrateur G-v. entretenaient au plateau une semblable impression de submersion par l’abondance des faits qu’ils rapportaient, tous nimbés de mystère. L’entrée du public dans la salle de l’Odéon laisse présager un semblable tsunami narratif : le rideau d’avant-scène a été transformé en écran, texturé par des portraits d’acteurs mouvants bleutés et quelques poussières, sur lesquels défile un texte qui livre les portraits de la famille Karamazov, le père et ses trois fils. Ce texte, qui prend aussitôt d’assaut le spectateur, lui rappelle qu’un roman est à l’origine du spectacle – là où Cassiers, avec la complicité d’un adaptateur, s’était efforcé de gommer toute trace de romanesque pour donner l’illusion d’une pièce de théâtre (une pièce touffue et quelque peu branlante). Le foisonnement du matériau d’origine est encore désigné par des bouts de textes collés le long du cadre des scènes, lettres qui évoquent Le Grand Inquisiteur créé l’an dernier et qui renvoient à celles qui dénoncent les féminicides dans nos rues. Elles n’annoncent pas cette fois que Dieu est éternel, mais : « Smerdiakov : je voudrais vous parler ». L’indication, affichée à l’horizontale et à la verticale, qui a impliqué de recouvrir à gros rouleaux de peinture blanche les bords du plateau, et même les dorures des premières loges, fait tendre la scène vers la salle. Mouvement encore confirmé par le fait que les premiers rangs de l’orchestre ont été enlevés pour laisser place à deux musiciens aux multiples instruments, Sylvaine Hélary et Antonin Rayon, qui accompagnent de musique live tout le spectacle en interaction étroite avec les acteurs, et jouent par ce biais un rôle de médiateur entre eux et les spectateurs.

Le résumé du spectacle publié dans le programme de salle des Démons noyait volontairement le spectateur en prétendant lui expliquer les ressorts d’une narration multiplanaire et multidirectionnelle. Nicolas Bouchaud en Stépane Trophimovitch et Frédéric Noaille qui interprétait le rôle du narrateur G-v. entretenaient au plateau une semblable impression de submersion par l’abondance des faits qu’ils rapportaient, tous nimbés de mystère. L’entrée du public dans la salle de l’Odéon laisse présager un semblable tsunami narratif : le rideau d’avant-scène a été transformé en écran, texturé par des portraits d’acteurs mouvants bleutés et quelques poussières, sur lesquels défile un texte qui livre les portraits de la famille Karamazov, le père et ses trois fils. Ce texte, qui prend aussitôt d’assaut le spectateur, lui rappelle qu’un roman est à l’origine du spectacle – là où Cassiers, avec la complicité d’un adaptateur, s’était efforcé de gommer toute trace de romanesque pour donner l’illusion d’une pièce de théâtre (une pièce touffue et quelque peu branlante). Le foisonnement du matériau d’origine est encore désigné par des bouts de textes collés le long du cadre des scènes, lettres qui évoquent Le Grand Inquisiteur créé l’an dernier et qui renvoient à celles qui dénoncent les féminicides dans nos rues. Elles n’annoncent pas cette fois que Dieu est éternel, mais : « Smerdiakov : je voudrais vous parler ». L’indication, affichée à l’horizontale et à la verticale, qui a impliqué de recouvrir à gros rouleaux de peinture blanche les bords du plateau, et même les dorures des premières loges, fait tendre la scène vers la salle. Mouvement encore confirmé par le fait que les premiers rangs de l’orchestre ont été enlevés pour laisser place à deux musiciens aux multiples instruments, Sylvaine Hélary et Antonin Rayon, qui accompagnent de musique live tout le spectacle en interaction étroite avec les acteurs, et jouent par ce biais un rôle de médiateur entre eux et les spectateurs.

L’un des partis pris de Sylvain Creuzevault qui s’imposent le plus rapidement est en effet celui d’établir un dialogue avec le public, de le prendre constamment en considération tout au long des trois heures quinze de spectacle. Si la cellule du starets sur laquelle s’ouvre le rideau d’avant-scène paraît vaguement réaliste, toute blanche, avec ses ogives, ses vitraux et ses icônes, le père Karamazov prend autant à témoin le starets Zossima que le public au moment d’exposer les frasques de son fils. De même, quand Grouchenka sort de sa cachette pour surprendre Aliocha et lui révéler qu’elle était là depuis le début de son dialogue avec Katherina, elle exprime une gêne profonde, à l’égard des deux personnages, mais plus encore à l’égard du public, nombreux, témoin de son entrée qu’elle trouve complètement ratée. De manière plus explicite encore, quand Mitia croise Aliocha dans la forêt qui sépare le monastère de la ville, et qu’Aliocha fait référence aux 4 500 roubles qu’il a donnés à Katherina, Mitia se tourne vers le public et lui demande s’il a compris de quoi il était question, et en vient à lui reprocher de ne pas avoir protesté pour qu’on lui explique ce détail ! Jusqu’au dernier moment, jusqu’au discours qu’Aliocha prononce sur la tombe du petit Ilioucha, les spectateurs sont pris en compte. Après nous avoir invité à nous souvenir toute notre vie de l’enfant mort, Aliocha annonce que lui n’oubliera jamais, jamais, aucun de nos visages.

Ces effets d’adresse, en plus de rompre toute forme d’illusion, de conférer un tour ludique, et même comique à cette adaptation, en révèlent une dimension imprévisible en regard des précédents spectacles de Creuzevault : son caractère profondément didactique. Le metteur en scène n’essaie pas de dompter le roman à tout prix en le réduisant, et il ne renonce qu’à très peu de choses – le personnage de Lisa, la Légende du Grand Inquisiteur qu’il a traitée comme un morceau à part et sur laquelle il ne revient pas, le dialogue d’Ivan avec le diable et son suicide, notamment. Il s’efforce au contraire de conserver toutes les sinuosités de l’intrigue du parricide, ainsi que son contrepoint qui la met en résonance, celle de la Filasse, offensée par Dmitri Karamazov, et de son fils, le petit Ilioucha. Creuzevault fait même date dans la longue histoire des adaptations de ce roman à la scène en conservant dans son adaptation le procès de Mitia, ainsi que, pendant l’entracte, pour ceux qui ont le courage de rester, l’hagiographie du starets Zossima. Cette profusion narrative à laquelle Creuzevault essaie de mesurer son théâtre est également perceptible à l’échelle des acteurs, qui délivrent une quantité d’informations dans de longues répliques – informations qui ne sont pas toujours lisibles du premier coup et qui produisent une impression de trop-plein à force de s’accumuler. Il en est ainsi de la tirade du père Karamazov, lorsqu’il expose ses affaires au starets ou à Ivan ; de Mitia, lorsqu’il raconte avec force détails son histoire avec Katherina ; d’Ivan, lorsqu’il multiplie les récits de crimes exercés à l’encontre d’enfants, à toute allure ; de Grouchenka, lorsqu’elle fait le récit de son aventure avec son Polonais.

Ces effets d’adresse, en plus de rompre toute forme d’illusion, de conférer un tour ludique, et même comique à cette adaptation, en révèlent une dimension imprévisible en regard des précédents spectacles de Creuzevault : son caractère profondément didactique. Le metteur en scène n’essaie pas de dompter le roman à tout prix en le réduisant, et il ne renonce qu’à très peu de choses – le personnage de Lisa, la Légende du Grand Inquisiteur qu’il a traitée comme un morceau à part et sur laquelle il ne revient pas, le dialogue d’Ivan avec le diable et son suicide, notamment. Il s’efforce au contraire de conserver toutes les sinuosités de l’intrigue du parricide, ainsi que son contrepoint qui la met en résonance, celle de la Filasse, offensée par Dmitri Karamazov, et de son fils, le petit Ilioucha. Creuzevault fait même date dans la longue histoire des adaptations de ce roman à la scène en conservant dans son adaptation le procès de Mitia, ainsi que, pendant l’entracte, pour ceux qui ont le courage de rester, l’hagiographie du starets Zossima. Cette profusion narrative à laquelle Creuzevault essaie de mesurer son théâtre est également perceptible à l’échelle des acteurs, qui délivrent une quantité d’informations dans de longues répliques – informations qui ne sont pas toujours lisibles du premier coup et qui produisent une impression de trop-plein à force de s’accumuler. Il en est ainsi de la tirade du père Karamazov, lorsqu’il expose ses affaires au starets ou à Ivan ; de Mitia, lorsqu’il raconte avec force détails son histoire avec Katherina ; d’Ivan, lorsqu’il multiplie les récits de crimes exercés à l’encontre d’enfants, à toute allure ; de Grouchenka, lorsqu’elle fait le récit de son aventure avec son Polonais.

Mais alors que Creuzevault reproduisait dans ses Démons un effet de tourbillon et de débordement qui caractérise tout particulièrement la narration de ce roman, ici, il s’efforce de maintenir une certaine forme de linéarité, un enchaînement des faits beaucoup plus lisible – là où d’autres, avant lui, et lui-même dans ses précédentes adaptations, avaient renoncé à tout semblant de continuité, trouvant ainsi le moyen de rendre compte sur scène d’une dimension aussi profonde qu’inqualifiable de la poétique de Dostoïevski. Le metteur en scène justifie ce parti pris dans un entretien, en disant qu’il perçoit quelque chose de beaucoup plus apaisé dans cette œuvre. Il prend donc soin d’établir tous les ressorts de l’intrigue : les 3 000 roubles à l’origine de l’inculpation de Mitia, le code secret des coups à la porte établi entre Fiodor et Grouchenka, la nécessité qu’a Smerdiakov de voir Ivan partir vendre les forêts de Tchermachnia ou les coups assénés au vieux domestique Grigoreiev. Ces chevilles narratives arrivent parfois à contretemps, mais tous les manques finissent par être comblés, et les lignes de fuite de l’œuvre, qui ouvrent sur des abîmes, esquivées.

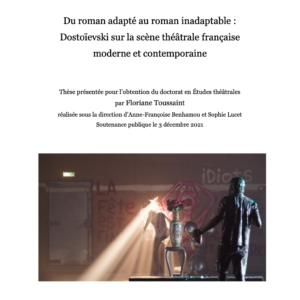

Une telle coexistence entre abondance et clarté implique une agilité scénique qui assume parfois son caractère bricolé. Les reconfigurations scénographiques ont lieu à vue, les décors sont mis à nu, les transitions sont assumées, et les trouvailles se multiplient – parmi lesquelles la vidéo, dont se passait jusqu’ici Creuzevault. Le metteur en scène crée ainsi des images tantôt troublantes, tantôt burlesques, dans tous les cas fortes, grâce auxquelles il exhibe ce qui reste de l’ordre de l’implicite dans le roman de Dostoïevski. Le starets est sous perfusion, le père Karamazov est propriétaire de bordels et de boîtes de nuit aux enseignes fluo, Smerdiakov est un chanteur androgyne qui oscille entre le chant lyrique et le slam, Grouchenka ne fait pas mine d’embrasser la main de Katherina, mais sa bouche, et elle ne tente pas Aliocha en s’asseyant sur ses genoux mais en entreprenant carrément de coucher avec lui. Ces excès, qui offusqueront peut-être ceux qui considèrent Dostoïevski comme un monument du patrimoine littéraire auquel le respect est dû, permettent de percevoir les mouvements contradictoires qui animent les personnages, les élans inconciliables qui les déchirent.

Une telle coexistence entre abondance et clarté implique une agilité scénique qui assume parfois son caractère bricolé. Les reconfigurations scénographiques ont lieu à vue, les décors sont mis à nu, les transitions sont assumées, et les trouvailles se multiplient – parmi lesquelles la vidéo, dont se passait jusqu’ici Creuzevault. Le metteur en scène crée ainsi des images tantôt troublantes, tantôt burlesques, dans tous les cas fortes, grâce auxquelles il exhibe ce qui reste de l’ordre de l’implicite dans le roman de Dostoïevski. Le starets est sous perfusion, le père Karamazov est propriétaire de bordels et de boîtes de nuit aux enseignes fluo, Smerdiakov est un chanteur androgyne qui oscille entre le chant lyrique et le slam, Grouchenka ne fait pas mine d’embrasser la main de Katherina, mais sa bouche, et elle ne tente pas Aliocha en s’asseyant sur ses genoux mais en entreprenant carrément de coucher avec lui. Ces excès, qui offusqueront peut-être ceux qui considèrent Dostoïevski comme un monument du patrimoine littéraire auquel le respect est dû, permettent de percevoir les mouvements contradictoires qui animent les personnages, les élans inconciliables qui les déchirent.

Le personnage de Grouchenka, souvent réduite au rôle de séductrice en partie à l’origine des dissensus du père et de son fils Mitia, acquiert grâce à cette approche une puissance extraordinaire. Son relief est d’autant plus grand qu’elle est interprétée par Servane Ducorps, qui est encore hantée par le fantôme de Nastassia Philippovna, autre personnage de Dostoïevski auquel elle a donné corps sous la direction de Vincent Macaigne, dans son adaptation de L’Idiot, en 2009 et en 2014. D’un spectacle à l’autre, les résonances se multiplient et mettent en valeur des nuances très subtiles. Creuzevault paraît d’ailleurs assumer de multiples références à celui de Macaigne, lorsqu’il fait le choix de confronter à intervalles régulier le public à du texte écrit pour combler des ellipses, de priver d’entracte avec un acteur qui continue à jouer – la vie du starets Zossima est dispensable dans l’ordre de la narration, mais il n’est pas évident de prendre la décision de quitter la salle alors que des acteurs saisissants continuent de jouer –, de distribuer de la bière au public avant de reprendre le spectacle, et surtout lorsqu’il interpose une verrière entre le public et la scène, verrière derrière laquelle Grouchenka-Nastassia se débat avec un amant, dans la fumée et les néons colorés. Les adeptes des adaptations de Dostoïevski se régalent alors de ces jeux de superposition qui décuplent les possibilités de lecture.

Il semble finalement que ce soit justement en la capacité de Creuzevault à multiplier les degrés de lecture que réside la réussite de ses Frères Karamazov. En maintenant en place une certaine forme de linéarité, presque pédagogique grâce aux multiples interactions qu’il ménage entre les acteurs et le public, il s’adresse aux novices. Mais en traversant sans se soucier de les articuler entre elles de nombreuses interprétations possibles de l’œuvre, il s’adresse également aux initiés. Ces différents types de spectateurs ne forment pas deux camps ; ils sont réunis en communauté par le rire que Creuzeuvault déclenche d’innombrables manières, mettant ainsi en œuvre un texte de Jean Genet reproduit dans le programme de salle. Dans des notes sur Les Frères Karamazov, Genet considère que Dostoïevski, à ce stade de sa vie et de son œuvre, se moque de lui-même, retourne tout constamment en son envers – trait de sa poétique que Bakhtine nomme « carnavalesque ». Il transforme la tragédie en farce, expose des comportements absolument incompatibles qui minent toute forme de psychologie et sapent le caractère sérieux du récit. Genet poursuit en affirmant que de ces contradictions infinies, par lesquelles l’auteur donne l’impression de se moquer de lui-même et fait ainsi preuve d’un humour proprement génial, naît l’allégresse. Une allégresse bien présente sur scène, grâce aux nombreuses formes d’humour – issues des anachronismes temporels, de la prise en compte du public, des décrochages permanents, des pantomimes – et plus profondément encore grâce à la présence d’acteurs brillants sur scène.

Il semble finalement que ce soit justement en la capacité de Creuzevault à multiplier les degrés de lecture que réside la réussite de ses Frères Karamazov. En maintenant en place une certaine forme de linéarité, presque pédagogique grâce aux multiples interactions qu’il ménage entre les acteurs et le public, il s’adresse aux novices. Mais en traversant sans se soucier de les articuler entre elles de nombreuses interprétations possibles de l’œuvre, il s’adresse également aux initiés. Ces différents types de spectateurs ne forment pas deux camps ; ils sont réunis en communauté par le rire que Creuzeuvault déclenche d’innombrables manières, mettant ainsi en œuvre un texte de Jean Genet reproduit dans le programme de salle. Dans des notes sur Les Frères Karamazov, Genet considère que Dostoïevski, à ce stade de sa vie et de son œuvre, se moque de lui-même, retourne tout constamment en son envers – trait de sa poétique que Bakhtine nomme « carnavalesque ». Il transforme la tragédie en farce, expose des comportements absolument incompatibles qui minent toute forme de psychologie et sapent le caractère sérieux du récit. Genet poursuit en affirmant que de ces contradictions infinies, par lesquelles l’auteur donne l’impression de se moquer de lui-même et fait ainsi preuve d’un humour proprement génial, naît l’allégresse. Une allégresse bien présente sur scène, grâce aux nombreuses formes d’humour – issues des anachronismes temporels, de la prise en compte du public, des décrochages permanents, des pantomimes – et plus profondément encore grâce à la présence d’acteurs brillants sur scène.

L’équipe réunie par Creuzevault est en effet remarquable. Outre Nicolas Bouchaud, Servane Ducorps ou Arthur Igual, dont on connaissait déjà les talents, Vladislav Galard se révèle un Dmitri inoubliable. La légèreté réjouissante de leur jeu n’a de valeur que grâce à la gravité dont ils sont à d’autres moments capables. Le sérieux est bien là, tout comme l’exigence qu’impliquent les dialogues sur l’existence de Dieu – ceci malgré le fait qu’Ivan, interprété par Creuzevault lui-même, produise l’impression d’une absence, d’un effacement du personnage dans cette adaptation. Plus encore, et de manière d’autant plus poignante qu’imprévisible dans le théâtre de Creuzevault, surgit l’émotion lors de la dernière scène, celle de l’enterrement du petit Ilioucha. Alors que le metteur en scène a pu faire preuve d’un certain cynisme dans ses précédents spectacles, il invite, à travers le discours d’Aliocha, à collecter nos souvenirs d’enfance pour envisager la possibilité d’un monde meilleur et plus encore à arrêter de rire face au bien et au bon. Ce discours, souvent laissé de côté ou traité comme la manifestation d’un christianisme naïf quand il n’est pas tourné en dérision, retentit ici avec force et invite avec sincérité à la bienveillance et à l’amour du prochain – celui qui se situe au plus près, qu’il est le plus difficile d’aimer.

Cette résolution paraissait imprévisible après Le Grand Inquisiteur, exercice philosophique virtuose qui passait sous silence la réponse d’Aliocha et le contrepoint de la vie du starets, et qui plongeait dans un défaitisme profond. Creuzevault semble avoir dépassé la position du diable qui désacralise à tout va, qui s’approprie les grandes œuvres du patrimoine en en proposant des lectures imprégnées de cynisme – aussi fines ces lectures soient-elles. Il se met ici à l’écoute de l’œuvre de Dostoïevski, dans toutes ses dimensions, et la met au contact d’un public large et hétérogène, qui trouve son compte dans ce spectacle et en découvre ou redécouvre d’innombrables facettes – cette œuvre multiplement paradoxale qui amenait la chercheuse Nina Gourfinkel à affirmer : « Dostoïevski a su faire du “suspens” un des principaux procédés du roman le plus intellectualiste qui fût ». Pour toutes ces raisons, cette adaptation se révèle une rencontre profondément réussie entre le théâtre et Dostoïevski, tout autant qu’entre Dostoïevski et le public.

Cette résolution paraissait imprévisible après Le Grand Inquisiteur, exercice philosophique virtuose qui passait sous silence la réponse d’Aliocha et le contrepoint de la vie du starets, et qui plongeait dans un défaitisme profond. Creuzevault semble avoir dépassé la position du diable qui désacralise à tout va, qui s’approprie les grandes œuvres du patrimoine en en proposant des lectures imprégnées de cynisme – aussi fines ces lectures soient-elles. Il se met ici à l’écoute de l’œuvre de Dostoïevski, dans toutes ses dimensions, et la met au contact d’un public large et hétérogène, qui trouve son compte dans ce spectacle et en découvre ou redécouvre d’innombrables facettes – cette œuvre multiplement paradoxale qui amenait la chercheuse Nina Gourfinkel à affirmer : « Dostoïevski a su faire du “suspens” un des principaux procédés du roman le plus intellectualiste qui fût ». Pour toutes ces raisons, cette adaptation se révèle une rencontre profondément réussie entre le théâtre et Dostoïevski, tout autant qu’entre Dostoïevski et le public.

F.

Pour en savoir plus sur « Les Frères Karamazov », rendez-vous sur le site du Théâtre de l’Odéon.