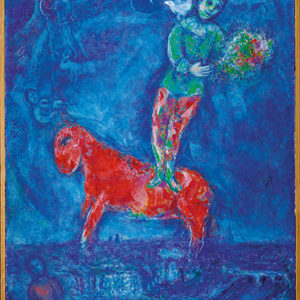

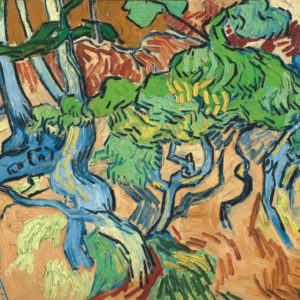

Entre-t-on dans l'atelier, il faut un certain temps pour s'habituer à l'étrange lumière ambiante, et une fois que l'on commence à voir, il vous semble, dans cet espace de peut-être douze mètres sur douze que le regard ne saurait saisir en entier, que tout converge lentement et inexorablement vers le centre. L’obscurité accumulée dans les angles, le crépi à la chaux boursouflé, salpêtré, et la peinture qui s’écaille sur les murs, les étagères croulant sous le poids des livres et des piles de journaux, les caisses, établis et dessertes, les fauteuils à oreilles, le réchaud à gaz, les matelas à terre, les monceaux de papier, de vaisselle et de matériaux entassés pêle-mêle, les pots de peinture rouge carmin, vert vif et blanc de zinc luisant dans la pénombre, les flammes bleues des deux poêles à paraffine : le mobilier tout entier avance millimètre par millimètre vers le point central où Ferber, dans la lumière grise tombant de la haute fenêtre nord recouverte de la poussière de plusieurs décennies, a installé son chevalet.

Sortaient de partout des mouvements, des livres et des revues, des philosophes, critiques, sociologues : Bourdieu, Foucault, Barthes, Lacan, Chomsky, Baudrillard, William Reich, Ivan Illich, Tel Quel, l'analyse structurale, la narratologie, l'écologie. D'une façon ou d'une autre, que ce soit Les Héritiers ou le petit livre suédois sur les positions sexuelles, tout allait dans le sens d'une intelligence nouvelle et d'une transformation du monde. On baignait dans des langages inédits, ne sachant où donner de la tête, surpris de ne pas avoir entendu parler de tout cela avant.

Sortaient de partout des mouvements, des livres et des revues, des philosophes, critiques, sociologues : Bourdieu, Foucault, Barthes, Lacan, Chomsky, Baudrillard, William Reich, Ivan Illich, Tel Quel, l'analyse structurale, la narratologie, l'écologie. D'une façon ou d'une autre, que ce soit Les Héritiers ou le petit livre suédois sur les positions sexuelles, tout allait dans le sens d'une intelligence nouvelle et d'une transformation du monde. On baignait dans des langages inédits, ne sachant où donner de la tête, surpris de ne pas avoir entendu parler de tout cela avant.

Après de premiers courts textes autofictionnels ou autobiographiques, Les Armoires vides, La Femme gelée, La Place, Une femme ou encore L’Événement, Annie Ernaux opère un déplacement avec Les Années, en 2008. Cette œuvre se distingue des précédentes par son ampleur tout d’abord – 240 pages –, et par le fait que le « je » disparaît à la faveur d’un « on » et d’un occasionnel « elle », signe le plus manifeste d’un changement de focale. L’autrice ne se livre pas cette fois au récit plusieurs fois repris par différentes entrées d’un parcours de transfuge de classe. Si sa trajectoire est toujours présente en filigrane, car elle se conserve comme point d’observation de la société dans laquelle elle vit, son projet est cette fois beaucoup plus ambitieux : rendre compte des années. Le titre est provoquant, car il ne dit pas lesquelles, mais il invite de cette façon à renoncer à aborder le texte comme un document strictement historique sur une période précisément balisée. S’il en est malgré tout bien un, c’est au même titre que les archives INA dont il partage la saveur, mais une saveur décuplée par sa longueur et sa capacité à rétablir de la continuité dans notre appréhension du temps.

Après de premiers courts textes autofictionnels ou autobiographiques, Les Armoires vides, La Femme gelée, La Place, Une femme ou encore L’Événement, Annie Ernaux opère un déplacement avec Les Années, en 2008. Cette œuvre se distingue des précédentes par son ampleur tout d’abord – 240 pages –, et par le fait que le « je » disparaît à la faveur d’un « on » et d’un occasionnel « elle », signe le plus manifeste d’un changement de focale. L’autrice ne se livre pas cette fois au récit plusieurs fois repris par différentes entrées d’un parcours de transfuge de classe. Si sa trajectoire est toujours présente en filigrane, car elle se conserve comme point d’observation de la société dans laquelle elle vit, son projet est cette fois beaucoup plus ambitieux : rendre compte des années. Le titre est provoquant, car il ne dit pas lesquelles, mais il invite de cette façon à renoncer à aborder le texte comme un document strictement historique sur une période précisément balisée. S’il en est malgré tout bien un, c’est au même titre que les archives INA dont il partage la saveur, mais une saveur décuplée par sa longueur et sa capacité à rétablir de la continuité dans notre appréhension du temps.

Le Joueur est le roman par lequel on invite à découvrir Dostoïevski. Sans doute parce qu’il n’a pas l’ampleur de ses grands romans – Crime et châtiment, L’Idiot, Les Démons et Les Frères Karamazov –, sans avoir pour autant le caractère confidentiel de ses longues nouvelles – Les Nuits blanches, La Douce ou Le Rêve d’un homme ridicule. Son format correspond à celui des Carnets du sous-sol, œuvre avec laquelle il présente beaucoup de points communs. Par rapport à cette dernière œuvre, le titre annonce d’emblée le thème développé, celui du jeu, un thème classique de la littérature russe, développé par Pouchkine, Lermontov et Gogol, et repris après Dostoïevski par Zweig dans Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Ce sujet permet à Dostoïevski de reconduire plusieurs de ses obsessions et de reprendre certains des schémas narratifs qui unissent ses œuvres entre elles. Mais ce roman écrit dans l’urgence exacerbe surtout ses manies d’écriture, et tout particulièrement le désordre de ses narrations – désordre qui atteint ici un niveau inégalé.

Le Joueur est le roman par lequel on invite à découvrir Dostoïevski. Sans doute parce qu’il n’a pas l’ampleur de ses grands romans – Crime et châtiment, L’Idiot, Les Démons et Les Frères Karamazov –, sans avoir pour autant le caractère confidentiel de ses longues nouvelles – Les Nuits blanches, La Douce ou Le Rêve d’un homme ridicule. Son format correspond à celui des Carnets du sous-sol, œuvre avec laquelle il présente beaucoup de points communs. Par rapport à cette dernière œuvre, le titre annonce d’emblée le thème développé, celui du jeu, un thème classique de la littérature russe, développé par Pouchkine, Lermontov et Gogol, et repris après Dostoïevski par Zweig dans Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Ce sujet permet à Dostoïevski de reconduire plusieurs de ses obsessions et de reprendre certains des schémas narratifs qui unissent ses œuvres entre elles. Mais ce roman écrit dans l’urgence exacerbe surtout ses manies d’écriture, et tout particulièrement le désordre de ses narrations – désordre qui atteint ici un niveau inégalé.

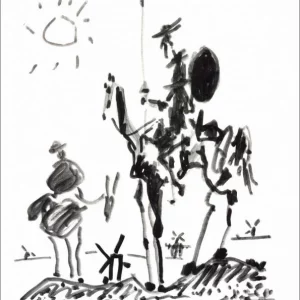

Un demi-siècle après Rabelais, Cervantès écrit avec Don Quichotte l’un des premiers romans modernes de la littérature européenne. L’œuvre peut être considérée comme le roman des romans, tant elle contient d’œuvres à venir. Dix ans s’écoulent, entre l’écriture de la première partie, en 1605, et celle de la seconde. Plus encore que cette durée, c’est l’intégration de la réception de la première partie à la narration de la deuxième qui donne l’impression d’avoir presque affaire à deux œuvres distinctes. Leur dissociation repose également sur le fait que la première est la plus connue, alors qu’elle est pourtant la plus disparate, la plus étonnante dans sa structure – ou son absence de structure –, ce que met en évidence la deuxième par contraste. Il faut relire l’ensemble de manière cursive pour s’en rendre compte et rencontrer enfin cette œuvre dont on parle souvent sans l’avoir lue, pour paraphraser Pierre Bayard, qu’on connaît de réputation ou par ses extraits les plus célèbres, et appréhender ainsi sa composition déroutante, son mouvement inlassable, sa complexité, et tout ce qu’elle contient de littérature en puissance.

Un demi-siècle après Rabelais, Cervantès écrit avec Don Quichotte l’un des premiers romans modernes de la littérature européenne. L’œuvre peut être considérée comme le roman des romans, tant elle contient d’œuvres à venir. Dix ans s’écoulent, entre l’écriture de la première partie, en 1605, et celle de la seconde. Plus encore que cette durée, c’est l’intégration de la réception de la première partie à la narration de la deuxième qui donne l’impression d’avoir presque affaire à deux œuvres distinctes. Leur dissociation repose également sur le fait que la première est la plus connue, alors qu’elle est pourtant la plus disparate, la plus étonnante dans sa structure – ou son absence de structure –, ce que met en évidence la deuxième par contraste. Il faut relire l’ensemble de manière cursive pour s’en rendre compte et rencontrer enfin cette œuvre dont on parle souvent sans l’avoir lue, pour paraphraser Pierre Bayard, qu’on connaît de réputation ou par ses extraits les plus célèbres, et appréhender ainsi sa composition déroutante, son mouvement inlassable, sa complexité, et tout ce qu’elle contient de littérature en puissance.

Le chanoine écouta avec attention le curé, qui leur parla du caractère, de la vie, des habitudes et de la folie de don Quichotte, et leur exposa brièvement l'origine de ses extravagances et la suite de l’histoire, jusqu'au moment où on l'avait enfermé dans cette cage pour le ramener dans son village, avec l'espoir de le guérir de sa folie.

Le chanoine écouta avec attention le curé, qui leur parla du caractère, de la vie, des habitudes et de la folie de don Quichotte, et leur exposa brièvement l'origine de ses extravagances et la suite de l’histoire, jusqu'au moment où on l'avait enfermé dans cette cage pour le ramener dans son village, avec l'espoir de le guérir de sa folie.

Avant toute chose, je déclarerai que ce jeune homme, Aliocha, était tout sauf un fanatique, et, à mon avis, même, pas du tout un mystique. J'exprimerai à l'avance mon opinion la plus tranchée : c'était tout simplement un précoce ami de l'humanité, et, s'il s'était lancé sur la voie monastique, c'était pour cette raison unique qu'à ce moment-là c'était la seule qui l'eût frappé et lui eût présenté, pour ainsi dire, l'idéal pour le salut d'une âme qui aspirait, hors de la haine d'ici-bas, à se jeter vers la lumière de l'amour. Et si elle l'avait frappé, cette voie, c'était seulement pour cette raison que c'était là qu'il avait alors rencontré un être qu'il jugeait extraordinaire – notre célèbre starets du monastère, Zossima, auquel il s'était attaché par le premier et brûlant amour de son cœur insatiable.

Avant toute chose, je déclarerai que ce jeune homme, Aliocha, était tout sauf un fanatique, et, à mon avis, même, pas du tout un mystique. J'exprimerai à l'avance mon opinion la plus tranchée : c'était tout simplement un précoce ami de l'humanité, et, s'il s'était lancé sur la voie monastique, c'était pour cette raison unique qu'à ce moment-là c'était la seule qui l'eût frappé et lui eût présenté, pour ainsi dire, l'idéal pour le salut d'une âme qui aspirait, hors de la haine d'ici-bas, à se jeter vers la lumière de l'amour. Et si elle l'avait frappé, cette voie, c'était seulement pour cette raison que c'était là qu'il avait alors rencontré un être qu'il jugeait extraordinaire – notre célèbre starets du monastère, Zossima, auquel il s'était attaché par le premier et brûlant amour de son cœur insatiable.

Les dernières pièces de Tchekhov sont les plus célèbres. La Mouette est créé en 1895, Oncle Vania en 1897, Les Trois Sœurs en 1901 et enfin La Cerisaie en 1904, quelques mois avant sa mort. En 1895, il travaille donc à La Mouette et place quantité d’espoirs dans cette pièce. Cependant, elle ne rencontre pas le succès escompté. La création est même un échec retentissant, qui fait prendre à Tchekhov la décision de s’éloigner du théâtre. Amer, il confie dans sa correspondance regretter d’avoir « gâché » plusieurs sujets en en faisant des pièces de théâtre, et non des récits.

Les dernières pièces de Tchekhov sont les plus célèbres. La Mouette est créé en 1895, Oncle Vania en 1897, Les Trois Sœurs en 1901 et enfin La Cerisaie en 1904, quelques mois avant sa mort. En 1895, il travaille donc à La Mouette et place quantité d’espoirs dans cette pièce. Cependant, elle ne rencontre pas le succès escompté. La création est même un échec retentissant, qui fait prendre à Tchekhov la décision de s’éloigner du théâtre. Amer, il confie dans sa correspondance regretter d’avoir « gâché » plusieurs sujets en en faisant des pièces de théâtre, et non des récits.

Entre-t-on dans l'atelier, il faut un certain temps pour s'habituer à l'étrange lumière ambiante, et une fois que l'on commence à voir, il vous semble, dans cet espace de peut-être douze mètres sur douze que le regard ne saurait saisir en entier, que tout converge lentement et inexorablement vers le centre. L’obscurité accumulée dans les angles, le crépi à la chaux boursouflé, salpêtré, et la peinture qui s’écaille sur les murs, les étagères croulant sous le poids des livres et des piles de journaux, les caisses, établis et dessertes, les fauteuils à oreilles, le réchaud à gaz, les matelas à terre, les monceaux de papier, de vaisselle et de matériaux entassés pêle-mêle, les pots de peinture rouge carmin, vert vif et blanc de zinc luisant dans la pénombre, les flammes bleues des deux poêles à paraffine : le mobilier tout entier avance millimètre par millimètre vers le point central où Ferber, dans la lumière grise tombant de la haute fenêtre nord recouverte de la poussière de plusieurs décennies, a installé son chevalet.

Entre-t-on dans l'atelier, il faut un certain temps pour s'habituer à l'étrange lumière ambiante, et une fois que l'on commence à voir, il vous semble, dans cet espace de peut-être douze mètres sur douze que le regard ne saurait saisir en entier, que tout converge lentement et inexorablement vers le centre. L’obscurité accumulée dans les angles, le crépi à la chaux boursouflé, salpêtré, et la peinture qui s’écaille sur les murs, les étagères croulant sous le poids des livres et des piles de journaux, les caisses, établis et dessertes, les fauteuils à oreilles, le réchaud à gaz, les matelas à terre, les monceaux de papier, de vaisselle et de matériaux entassés pêle-mêle, les pots de peinture rouge carmin, vert vif et blanc de zinc luisant dans la pénombre, les flammes bleues des deux poêles à paraffine : le mobilier tout entier avance millimètre par millimètre vers le point central où Ferber, dans la lumière grise tombant de la haute fenêtre nord recouverte de la poussière de plusieurs décennies, a installé son chevalet.

L’Enfant brûlé est l’un des quatre romans de l’auteur suédois Stig Dagerman, dont l’œuvre la plus connue est un essai sur le suicide qui précède de deux ans celui de l’auteur à 31 ans : « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». L’Enfant brûlé peut se lire comme une illustration de ce titre poignant, en ce qu’il relate le difficile travail de deuil d’un jeune homme après le décès de sa mère, et les relations conflictuelles que cette situation engendre avec son père, avec sa fiancée, et avec la nouvelle amante de son père. Son besoin de consolation incommensurable, Bengt l’assouvit par la haine, la sournoiserie, la passion et la pensée du suicide. Tout au long d’une année, sont ainsi disséquées les étapes du deuil d’un jeune garçon en pleine formation morale et émotionnelle.

L’Enfant brûlé est l’un des quatre romans de l’auteur suédois Stig Dagerman, dont l’œuvre la plus connue est un essai sur le suicide qui précède de deux ans celui de l’auteur à 31 ans : « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». L’Enfant brûlé peut se lire comme une illustration de ce titre poignant, en ce qu’il relate le difficile travail de deuil d’un jeune homme après le décès de sa mère, et les relations conflictuelles que cette situation engendre avec son père, avec sa fiancée, et avec la nouvelle amante de son père. Son besoin de consolation incommensurable, Bengt l’assouvit par la haine, la sournoiserie, la passion et la pensée du suicide. Tout au long d’une année, sont ainsi disséquées les étapes du deuil d’un jeune garçon en pleine formation morale et émotionnelle.

Il s'est échappé par une porte de service, il n'avait rien prémédité, mais probablement son esprit en avant de lui-même s'organisait pendant tous ces mois, parce que, lorsque le jour est venu, tout a semblé prévu, quoi faire, par où passer, où s'enfuir, et c'est pourquoi tout s'était passé dans une sorte de détachement, il n'avait qu'à laisser faire apparemment des puissances à sa place qui avaient examiné les difficultés et décidé des solutions,

Il s'est échappé par une porte de service, il n'avait rien prémédité, mais probablement son esprit en avant de lui-même s'organisait pendant tous ces mois, parce que, lorsque le jour est venu, tout a semblé prévu, quoi faire, par où passer, où s'enfuir, et c'est pourquoi tout s'était passé dans une sorte de détachement, il n'avait qu'à laisser faire apparemment des puissances à sa place qui avaient examiné les difficultés et décidé des solutions,