À chaque édition du Festival d’Avignon, certains spectacles sont particulièrement attendus dès le moment où est dévoilée la programmation. Cette année, il y a entre autres « le » Gosselin, Extinction, créé au Printemps des Comédiens à Montpellier. Une fois encore après Le Passé, qui mêlait plusieurs œuvres de Leondi Andreïev, le metteur en scène délaisse la littérature contemporaine (Houellebecq, Bolaño, Don DeLillo), cette fois pour des textes du XXe siècle. Il y a celui de Thomas Bernhard qui donne son titre au spectacle, mais aussi d’autres plus anciens d’Arthur Schnitzler et Hugo von Hosmansthal. Avec ce corpus, Gosselin crée un nouveau spectacle fleuve de 5h30, qui commence tard et mène jusqu’au milieu de la nuit. Comme dans Le Passé, les différentes parties sont nettement distinguées par trois esthétiques différentes. Bref, ça ressemble bien à du Gosselin. « Il faut que tout change pour que rien ne change », dirait le prince Salina, autre représentant de la fin d'un monde ici représentée. Le spectacle démontre cependant de manière encore plus nette que les précédents que Gosselin n’aime pas la littérature, qu’il n'aime pas les acteurs et actrices, et qu’il n’aime pas le théâtre.

Dans le cadre du Festival jeune et très jeune public de la ville de Gennevilliers, Jeanne Candel et sa compagnie la vie brève présentent au T2G Fusées, spectacle créé en septembre dernier au Théâtre de l’Aquarium que l’artiste dirige. Pour la première fois, Jeanne Candel, qui explore depuis des années les possibilités du dialogue entre théâtre et musique, élargit son public pour atteindre les plus de six ans. Avec des moyens de fortune, le spectacle fait voyager aux confins de l’espace et interroge la pertinence de la conquête spatiale – question salutaire par les temps qui courent.

Dans le cadre du Festival jeune et très jeune public de la ville de Gennevilliers, Jeanne Candel et sa compagnie la vie brève présentent au T2G Fusées, spectacle créé en septembre dernier au Théâtre de l’Aquarium que l’artiste dirige. Pour la première fois, Jeanne Candel, qui explore depuis des années les possibilités du dialogue entre théâtre et musique, élargit son public pour atteindre les plus de six ans. Avec des moyens de fortune, le spectacle fait voyager aux confins de l’espace et interroge la pertinence de la conquête spatiale – question salutaire par les temps qui courent.

La MC93 accueille un spectacle de Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny actuellement en tournée : Palombella Rossa, d’après le film de Nanni Moretti du même titre. Le metteur en scène, plusieurs fois inspiré par le cinéma, créait en 2003 un spectacle à partir d’écrits du critique Serge Daney. C’était là un point de rencontre avec Nicolas Bouchaud, qui a également porté les textes de Daney dans La Loi du marcheur, mis en scène par Éric Didry en 2010. Cette convergence a conduit à la collaboration des deux hommes pour Palombella Rossa : Bauer choisit de confier à Bouchaud le rôle tenu par Moretti lui-même dans le film, celui d’un joueur de water-polo à la mémoire qui flanche, qui est aussi un député communiste parmi les derniers représentants de son espèce, qui relate l’histoire de son parti et les idéaux qu’il portait sans tout à fait comprendre comment sa pensée a pu devenir aussi marginale. Le spectacle recompose un personnage profondément attachant, à partir duquel est menée de manière délicate et nuancée une réflexion sur la gauche qui retentit salutairement avec notre époque.

La MC93 accueille un spectacle de Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny actuellement en tournée : Palombella Rossa, d’après le film de Nanni Moretti du même titre. Le metteur en scène, plusieurs fois inspiré par le cinéma, créait en 2003 un spectacle à partir d’écrits du critique Serge Daney. C’était là un point de rencontre avec Nicolas Bouchaud, qui a également porté les textes de Daney dans La Loi du marcheur, mis en scène par Éric Didry en 2010. Cette convergence a conduit à la collaboration des deux hommes pour Palombella Rossa : Bauer choisit de confier à Bouchaud le rôle tenu par Moretti lui-même dans le film, celui d’un joueur de water-polo à la mémoire qui flanche, qui est aussi un député communiste parmi les derniers représentants de son espèce, qui relate l’histoire de son parti et les idéaux qu’il portait sans tout à fait comprendre comment sa pensée a pu devenir aussi marginale. Le spectacle recompose un personnage profondément attachant, à partir duquel est menée de manière délicate et nuancée une réflexion sur la gauche qui retentit salutairement avec notre époque.

Après sa famille rêvée dans Les Idoles en 2018, spectacle dans lequel il faisait revivre les personnalités touchées par le Sida qui ont marqué sa jeunesse, Christophe Honoré s’attaquait en 2021 à sa vraie famille avec Le Ciel de Nantes, repris pour quelques dates ce printemps dans la Grande Halle de la Villette. Une famille d’autant plus dysfonctionnelle qu’elle est démesurément grande, composée des dix enfants de sa grand-mère maternelle. Il y a là de quoi puiser des histoires, des drames, des anecdotes, et aussi de quoi dresser le portrait d’une génération qui mûrit dans les années 70-90, à Nantes. Au départ, l’artiste pensait tirer un film de ce matériau inépuisable. Le projet prend finalement la forme d’un spectacle sur un film qui n’a pas été réalisé, commenté par les fantômes qui auraient dû être incarnés à l’écran. Cette déviation du projet d’origine donne naissance à une fresque théâtrale maîtrisée, émouvante grâce à la belle bande d’acteurs et d’actrices réunie au plateau, et qui nourrit la réflexion sur les rapports qu’entretiennent non pas le théâtre et la littérature, comme souvent chez Honoré, mais le théâtre et le cinéma, ainsi que sur l’usage et l’interprétation de chansons pop sur scène.

Après sa famille rêvée dans Les Idoles en 2018, spectacle dans lequel il faisait revivre les personnalités touchées par le Sida qui ont marqué sa jeunesse, Christophe Honoré s’attaquait en 2021 à sa vraie famille avec Le Ciel de Nantes, repris pour quelques dates ce printemps dans la Grande Halle de la Villette. Une famille d’autant plus dysfonctionnelle qu’elle est démesurément grande, composée des dix enfants de sa grand-mère maternelle. Il y a là de quoi puiser des histoires, des drames, des anecdotes, et aussi de quoi dresser le portrait d’une génération qui mûrit dans les années 70-90, à Nantes. Au départ, l’artiste pensait tirer un film de ce matériau inépuisable. Le projet prend finalement la forme d’un spectacle sur un film qui n’a pas été réalisé, commenté par les fantômes qui auraient dû être incarnés à l’écran. Cette déviation du projet d’origine donne naissance à une fresque théâtrale maîtrisée, émouvante grâce à la belle bande d’acteurs et d’actrices réunie au plateau, et qui nourrit la réflexion sur les rapports qu’entretiennent non pas le théâtre et la littérature, comme souvent chez Honoré, mais le théâtre et le cinéma, ainsi que sur l’usage et l’interprétation de chansons pop sur scène.

Aux Bouffes du Nord, quelques semaines après la reprise de Traviata. Vous méritez un avenir meilleur de Benjamin Lazar, un nouvel objet hybride, au croisement de la musique et du théâtre, est programmé, cette fois inspiré par une pièce sacrée de Domenico Scarlatti : le Stabat Mater. Cette création est née de la collaboration de la compagnie de théâtre La Phenomena et de l’ensemble La Tempête, « compagnie vocale et instrumentale ». Maëlle Dequiedt signe donc la mise en scène, et Simon-Pierre Bestion la direction musicale et les arrangements. D’une œuvre baroque sacrée, les artistes proposent une libre variation musicale et théâtrale, sous la forme d’un cadavre exquis qui vient aiguiser l’écoute et interroger la capacité de la musique ancienne à atteindre notre sensibilité contemporaine.

Aux Bouffes du Nord, quelques semaines après la reprise de Traviata. Vous méritez un avenir meilleur de Benjamin Lazar, un nouvel objet hybride, au croisement de la musique et du théâtre, est programmé, cette fois inspiré par une pièce sacrée de Domenico Scarlatti : le Stabat Mater. Cette création est née de la collaboration de la compagnie de théâtre La Phenomena et de l’ensemble La Tempête, « compagnie vocale et instrumentale ». Maëlle Dequiedt signe donc la mise en scène, et Simon-Pierre Bestion la direction musicale et les arrangements. D’une œuvre baroque sacrée, les artistes proposent une libre variation musicale et théâtrale, sous la forme d’un cadavre exquis qui vient aiguiser l’écoute et interroger la capacité de la musique ancienne à atteindre notre sensibilité contemporaine.

Aux Bouffes du Nord, la saison théâtrale est inaugurée avec un spectacle qui y a été créé en 2016 : Traviata. Vous méritez un avenir meilleur, conçu par Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla. La suppression de l’article et l’ajout d’un sous-titre annoncent d’emblée une adaptation du célèbre opéra de Verdi, par ces trois artistes. Le premier signe la mise en scène, le second, l’arrangement de la musique, et la troisième tient le rôle principal de Violetta. Entourés d’une équipe de chanteurs-musiciens-acteurs, d’une polyvalence extraordinaire, tous trois enrichissent le drame de Dumas fils de quantité de nuances grâce au théâtre et grâce à l’humour.

Aux Bouffes du Nord, la saison théâtrale est inaugurée avec un spectacle qui y a été créé en 2016 : Traviata. Vous méritez un avenir meilleur, conçu par Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla. La suppression de l’article et l’ajout d’un sous-titre annoncent d’emblée une adaptation du célèbre opéra de Verdi, par ces trois artistes. Le premier signe la mise en scène, le second, l’arrangement de la musique, et la troisième tient le rôle principal de Violetta. Entourés d’une équipe de chanteurs-musiciens-acteurs, d’une polyvalence extraordinaire, tous trois enrichissent le drame de Dumas fils de quantité de nuances grâce au théâtre et grâce à l’humour.

À chaque édition du Festival d’Avignon, certains spectacles sont particulièrement attendus dès le moment où est dévoilée la programmation. Cette année, il y a entre autres « le » Gosselin, Extinction, créé au Printemps des Comédiens à Montpellier. Une fois encore après Le Passé, qui mêlait plusieurs œuvres de Leondi Andreïev, le metteur en scène délaisse la littérature contemporaine (Houellebecq, Bolaño, Don DeLillo), cette fois pour des textes du XXe siècle. Il y a celui de Thomas Bernhard qui donne son titre au spectacle, mais aussi d’autres plus anciens d’Arthur Schnitzler et Hugo von Hosmansthal. Avec ce corpus, Gosselin crée un nouveau spectacle fleuve de 5h30, qui commence tard et mène jusqu’au milieu de la nuit. Comme dans Le Passé, les différentes parties sont nettement distinguées par trois esthétiques différentes. Bref, ça ressemble bien à du Gosselin. « Il faut que tout change pour que rien ne change », dirait le prince Salina, autre représentant de la fin d'un monde ici représentée. Le spectacle démontre cependant de manière encore plus nette que les précédents que Gosselin n’aime pas la littérature, qu’il n'aime pas les acteurs et actrices, et qu’il n’aime pas le théâtre.

À chaque édition du Festival d’Avignon, certains spectacles sont particulièrement attendus dès le moment où est dévoilée la programmation. Cette année, il y a entre autres « le » Gosselin, Extinction, créé au Printemps des Comédiens à Montpellier. Une fois encore après Le Passé, qui mêlait plusieurs œuvres de Leondi Andreïev, le metteur en scène délaisse la littérature contemporaine (Houellebecq, Bolaño, Don DeLillo), cette fois pour des textes du XXe siècle. Il y a celui de Thomas Bernhard qui donne son titre au spectacle, mais aussi d’autres plus anciens d’Arthur Schnitzler et Hugo von Hosmansthal. Avec ce corpus, Gosselin crée un nouveau spectacle fleuve de 5h30, qui commence tard et mène jusqu’au milieu de la nuit. Comme dans Le Passé, les différentes parties sont nettement distinguées par trois esthétiques différentes. Bref, ça ressemble bien à du Gosselin. « Il faut que tout change pour que rien ne change », dirait le prince Salina, autre représentant de la fin d'un monde ici représentée. Le spectacle démontre cependant de manière encore plus nette que les précédents que Gosselin n’aime pas la littérature, qu’il n'aime pas les acteurs et actrices, et qu’il n’aime pas le théâtre.

À Orsay, l’exposition consacrée au peintre norvégien Edvard Munch attire un public encore nombreux à quelques jours de sa fin. Le titre lyrique choisi pour cette rétrospective, « Un poème de vie, d’amour et de mort », inspiré d’une déclaration du peintre lui-même, n’annonce pas d’angle d’approche spécifique. Le parti pris est avant tout chronologique, et permet ainsi de souligner la position charnière du peintre entre le XIXe et le XXe siècles, et les inspirations qu’il puise dans les œuvres de ses prédécesseurs ou celles de ses contemporains. Les textes qui rythment l’exposition éclairent les toiles méconnues, en guidant le regard sur leurs détails. Les plus familières produisent l’effet de sidération que promettent leurs reproductions papier ou numérique et s’entourent d’autres, de déclinaisons qui les rendent plus familières et plus fascinantes encore.

À Orsay, l’exposition consacrée au peintre norvégien Edvard Munch attire un public encore nombreux à quelques jours de sa fin. Le titre lyrique choisi pour cette rétrospective, « Un poème de vie, d’amour et de mort », inspiré d’une déclaration du peintre lui-même, n’annonce pas d’angle d’approche spécifique. Le parti pris est avant tout chronologique, et permet ainsi de souligner la position charnière du peintre entre le XIXe et le XXe siècles, et les inspirations qu’il puise dans les œuvres de ses prédécesseurs ou celles de ses contemporains. Les textes qui rythment l’exposition éclairent les toiles méconnues, en guidant le regard sur leurs détails. Les plus familières produisent l’effet de sidération que promettent leurs reproductions papier ou numérique et s’entourent d’autres, de déclinaisons qui les rendent plus familières et plus fascinantes encore.

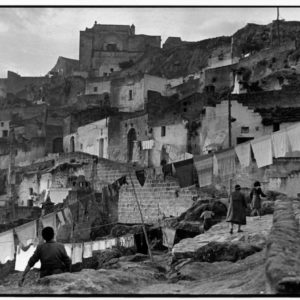

À la ville une nouvelle extraordinaire nous attendait : sur un char tiré par un cheval efflanqué venait d’arriver une compagnie d’acteurs. Ils devaient rester quelques jours, ils joueraient, on aurait du théâtre. Le char recouvert par une grande bâche en toile cirée était là sur la place avec les décors et le rideau enroulés.

À la ville une nouvelle extraordinaire nous attendait : sur un char tiré par un cheval efflanqué venait d’arriver une compagnie d’acteurs. Ils devaient rester quelques jours, ils joueraient, on aurait du théâtre. Le char recouvert par une grande bâche en toile cirée était là sur la place avec les décors et le rideau enroulés.

Depuis plusieurs années, Cyril Teste et le collectif MxM ont développé le concept de « performance filmique », expression qui désigne le tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel d’images créées et projetées sur scène. Cet art qui conjugue les moyens du cinéma avec les conditions de représentation du théâtre s’est par le passé déployé à partir d’œuvres qui justifiaient la mobilisation d’un tel arsenal technologique. Le metteur en scène a par exemple créé Ctrl-x de Pauline Peyrade en 2016, texte qui fait intervenir de multiples niveaux d’information autour de la parole des personnages. L’année suivante, il a adapté le scénario de Thomas Vinterberg, Festen. Fort de ces expériences, il s’attaque cette fois à un texte de théâtre – et pas n’importe lequel : une pièce de Tchekhov, qui en outre parle constamment de théâtre : La Mouette. La reprise de ce spectacle aux Amandiers après une création favorablement reçue au Printemps des comédiens révèle l’exigence extraordinaire à laquelle la conjonction du théâtre et du cinéma soumet les acteurs.

Depuis plusieurs années, Cyril Teste et le collectif MxM ont développé le concept de « performance filmique », expression qui désigne le tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel d’images créées et projetées sur scène. Cet art qui conjugue les moyens du cinéma avec les conditions de représentation du théâtre s’est par le passé déployé à partir d’œuvres qui justifiaient la mobilisation d’un tel arsenal technologique. Le metteur en scène a par exemple créé Ctrl-x de Pauline Peyrade en 2016, texte qui fait intervenir de multiples niveaux d’information autour de la parole des personnages. L’année suivante, il a adapté le scénario de Thomas Vinterberg, Festen. Fort de ces expériences, il s’attaque cette fois à un texte de théâtre – et pas n’importe lequel : une pièce de Tchekhov, qui en outre parle constamment de théâtre : La Mouette. La reprise de ce spectacle aux Amandiers après une création favorablement reçue au Printemps des comédiens révèle l’exigence extraordinaire à laquelle la conjonction du théâtre et du cinéma soumet les acteurs.

La dernière création de Christiane Jatahy, Entre chien et loup, a été programmée pour quelques dates à la Comédie de Caen, dans le cadre du festival « Les Boréales » qui met à l’honneur les liens que la Normandie entretient avec les pays nordiques. La metteuse en scène est d’origine brésilienne, mais elle adapte dans ce spectacle le film du danois Lars von Trier, Dogville. Le projet semble se justifier d’emblée : le film est un huis clos déployé dans un décor minimal, qui évoque un plateau de théâtre par quelques traits dessinés au sol pour distinguer les différents espaces qui composent une ville. Ce rapprochement posé, il ne suffit pas de refaire sur scène ce qui a été fait de manière magistrale à l’écran, il faut qu’une ambition profonde sous-tende le projet d’adaptation. Celle de Jatahy est de lire la parabole de Trier au travers de la situation actuelle du Brésil, et plus largement du contexte ambiant de la montée du fascisme dans le monde. Le risque d’aplatir un récit allégorique particulièrement puissant en l’appliquant à une situation précise apparaît d’emblée. Il n’est pas contré par une acuité du propos de la metteuse en scène sur le temps présent, « qui déborde » comme elle le disait elle-même dans une précédente création. Ne reste qu’à observer l’effet produit par l’emploi de la vidéo sur le jeu des acteurs, qu’à sonder le trouble produit par la coprésence des corps et de leur image filmée.

La dernière création de Christiane Jatahy, Entre chien et loup, a été programmée pour quelques dates à la Comédie de Caen, dans le cadre du festival « Les Boréales » qui met à l’honneur les liens que la Normandie entretient avec les pays nordiques. La metteuse en scène est d’origine brésilienne, mais elle adapte dans ce spectacle le film du danois Lars von Trier, Dogville. Le projet semble se justifier d’emblée : le film est un huis clos déployé dans un décor minimal, qui évoque un plateau de théâtre par quelques traits dessinés au sol pour distinguer les différents espaces qui composent une ville. Ce rapprochement posé, il ne suffit pas de refaire sur scène ce qui a été fait de manière magistrale à l’écran, il faut qu’une ambition profonde sous-tende le projet d’adaptation. Celle de Jatahy est de lire la parabole de Trier au travers de la situation actuelle du Brésil, et plus largement du contexte ambiant de la montée du fascisme dans le monde. Le risque d’aplatir un récit allégorique particulièrement puissant en l’appliquant à une situation précise apparaît d’emblée. Il n’est pas contré par une acuité du propos de la metteuse en scène sur le temps présent, « qui déborde » comme elle le disait elle-même dans une précédente création. Ne reste qu’à observer l’effet produit par l’emploi de la vidéo sur le jeu des acteurs, qu’à sonder le trouble produit par la coprésence des corps et de leur image filmée.