C’est déjà commencé. Ce soir, j’y vais. Il a d’abord fallu « envisager-d’aller-au-théâtre », se mettre dans l’idée qu’on va voir des corps vivants, entendre un texte, s’asseoir devant un plateau dans un espace réservé au spectacle, à côté d’autres spectateurs que, contrairement au cinéma, on ne peut ignorer, que l’on sent, que l’on entend et souvent que l’on voit. Il a fallu prendre les places, à l’avance, généralement numérotées. Une cérémonie que tout cela, un rite qui marque la sortie du soir, une vraie envie. Ce n’est pas banal. Et puis il a encore fallu que je choisisse : le lieu, le bâtiment, sa réputation, son directeur (j’ai mes fidélités), les acteurs (on dit que tel ou telle est très bien dans la pièce), le metteur en scène, l’auteur (un classique, un moderne dont on parle ?), le texte (y en a-t-il un, au moins, cette fois ?). Ah, oui ! le texte, ce qu’il faut entendre et juger, à travers une suite d’entités qui le revendiquent : un texte éclairé, scénographié, exploré par la diction, porté par le jeu des acteurs, magnifié par le plateau ou englouti par lui. Compliqué. En me rendant au théâtre, je me sens obligé de faire plus de choix que pour tout autre spectacle, avec bien plus de prérequis. C’est intimidant en somme. Au point qu’on en vient à proposer des écoles du spectateur, ce qui me désespère. Ce soir, donc, j’ai décidé d’être curieux, de renouer avec ce qu’est d’abord le théâtre : un spectacle dont on n’a rien vu et que l’on n’a pas lu encore, un spectacle tout entier vivant.

Professeure agrégée de philosophie, Simone Weil s’engage en décembre 1934 comme manœuvre dans une usine. Pendant 9 mois, elle partage le quotidien des ouvriers et ouvrières pour comprendre la condition réelle qui est la leur – condition servile, conclut-elle. L’expérience n’est pas purement intellectuelle : Simone Weil a à cœur d’améliorer cette condition, non en diminuant le temps de travail et en offrant à la classe ouvrière davantage de loisirs, mais en envisageant le travail comme une éducation assurant l’épanouissement.

Outre ses témoignages, ses échanges nombreux avec des patrons d’usine et ses réflexions sur les syndicats ouvriers après les grèves de juin 1936 le confirment : Simone Weil ne dénonce pas les souffrances et humiliations des ouvriers dans la perspective révolutionnaire et utopique d’abolir le travail en usine ; l’émancipation à laquelle elle aspire reste en prise avec les impératifs économiques du pays, alors que la menace de la guerre pèse : elle doit se faire par le travail.

Professeure agrégée de philosophie, Simone Weil s’engage en décembre 1934 comme manœuvre dans une usine. Pendant 9 mois, elle partage le quotidien des ouvriers et ouvrières pour comprendre la condition réelle qui est la leur – condition servile, conclut-elle. L’expérience n’est pas purement intellectuelle : Simone Weil a à cœur d’améliorer cette condition, non en diminuant le temps de travail et en offrant à la classe ouvrière davantage de loisirs, mais en envisageant le travail comme une éducation assurant l’épanouissement.

Outre ses témoignages, ses échanges nombreux avec des patrons d’usine et ses réflexions sur les syndicats ouvriers après les grèves de juin 1936 le confirment : Simone Weil ne dénonce pas les souffrances et humiliations des ouvriers dans la perspective révolutionnaire et utopique d’abolir le travail en usine ; l’émancipation à laquelle elle aspire reste en prise avec les impératifs économiques du pays, alors que la menace de la guerre pèse : elle doit se faire par le travail.

"Vous avez tous, comme moi, j'en suis sûr, été hantés, obsédés jusqu'à la nausée, possédés jusqu'à n'en plus pouvoir par un de ces airs comme ça, une de ces chansons que l'on entend par hasard, c'est-à-dire par nécessité, à la radio, au café, au supermarché : un de ces tubes, qui dès lors ne nous lâchent plus, qui sont là sur nos lèvres au réveil, qui rythment nos pas lorsque nous marchons dans la rue ou qui viennent soudain perturber, sans que l'on sache pourquoi, une chaîne de pensées, des rêveries dans notre for intérieur.

On peut les aimer ou les haïr : on peut les réentendre bien des années après et être happés par un flot d'émotion nostalgique qui nous emporte vers le passé comme si on y était ; on peut au contraire tenter de se défendre de toutes ses forces contre ce parasite musical qui se permet de se saisir de nous. Rien n'y fait, il y a là une sorte de virus qui nous gagne : ce que certains appellent des vers d'oreille."

"Vous avez tous, comme moi, j'en suis sûr, été hantés, obsédés jusqu'à la nausée, possédés jusqu'à n'en plus pouvoir par un de ces airs comme ça, une de ces chansons que l'on entend par hasard, c'est-à-dire par nécessité, à la radio, au café, au supermarché : un de ces tubes, qui dès lors ne nous lâchent plus, qui sont là sur nos lèvres au réveil, qui rythment nos pas lorsque nous marchons dans la rue ou qui viennent soudain perturber, sans que l'on sache pourquoi, une chaîne de pensées, des rêveries dans notre for intérieur.

On peut les aimer ou les haïr : on peut les réentendre bien des années après et être happés par un flot d'émotion nostalgique qui nous emporte vers le passé comme si on y était ; on peut au contraire tenter de se défendre de toutes ses forces contre ce parasite musical qui se permet de se saisir de nous. Rien n'y fait, il y a là une sorte de virus qui nous gagne : ce que certains appellent des vers d'oreille."

Madeleine à la piscine. Il n’y a personne d’autre. Lumière aveuglante. Un matelas pneumatique en forme de requin flotte par-ci et par-là. Madeleine est assise au bout du plongeoir, très haut. Ismail monte par l’échelle. Il porte un costume impeccable.

: Vous voulez plonger ? Si vous voulez plonger, je peux bouger.

: Je ne veux pas plonger.

: Vaut mieux. Vous portez un très beau costume et le chlore l’abîmerait sans aucun doute. Vous le faites nettoyer au pressing, n’est-ce pas ?

Madeleine à la piscine. Il n’y a personne d’autre. Lumière aveuglante. Un matelas pneumatique en forme de requin flotte par-ci et par-là. Madeleine est assise au bout du plongeoir, très haut. Ismail monte par l’échelle. Il porte un costume impeccable.

: Vous voulez plonger ? Si vous voulez plonger, je peux bouger.

: Je ne veux pas plonger.

: Vaut mieux. Vous portez un très beau costume et le chlore l’abîmerait sans aucun doute. Vous le faites nettoyer au pressing, n’est-ce pas ?

Le matin, le calme somnolent de l’eau du lac vole en éclats en une seconde avec le saut du premier baigneur de la journée. Celui-ci résonne comme le jet de pierre qui brise la vitre, annonçant que tout sera un peu plus inconfortable à partir de maintenant. Alors, la physique, à qui il n’est pas permis de se reposer, active les yeux cernés de son réseau mécanique d’ondes aquatiques, qui s’éloignent de là en raison d’une loi sans nom selon laquelle l’amplitude de l’onde créée à la surface est inversement proportionnelle à l’importance de l’événement qui l’a engendrée. Et ainsi, le baigneur donne naissance par sa nage à un enchevêtrement complexe d’ondes naissant simultanément et d’ondes anonymes qui se croisent, s’accouplent et se séparent, pour donner vie à de nouvelles ondes.

Le matin, le calme somnolent de l’eau du lac vole en éclats en une seconde avec le saut du premier baigneur de la journée. Celui-ci résonne comme le jet de pierre qui brise la vitre, annonçant que tout sera un peu plus inconfortable à partir de maintenant. Alors, la physique, à qui il n’est pas permis de se reposer, active les yeux cernés de son réseau mécanique d’ondes aquatiques, qui s’éloignent de là en raison d’une loi sans nom selon laquelle l’amplitude de l’onde créée à la surface est inversement proportionnelle à l’importance de l’événement qui l’a engendrée. Et ainsi, le baigneur donne naissance par sa nage à un enchevêtrement complexe d’ondes naissant simultanément et d’ondes anonymes qui se croisent, s’accouplent et se séparent, pour donner vie à de nouvelles ondes.

Kafka sur le rivage est un roman de l’écrivain japonais Haruki Murakami. Son titre est à la fois familier et énigmatique. Il suggère une parenté avec l’écrivain austro-hongrois, mais que l’on devine lointaine. Ces premières impressions sont programmatiques de l’expérience de lecture que propose cette œuvre, de l’articulation singulière qu’elle propose entre prosaïsme et mystère à travers le récit de la fugue d’un adolescent.

Kafka sur le rivage est un roman de l’écrivain japonais Haruki Murakami. Son titre est à la fois familier et énigmatique. Il suggère une parenté avec l’écrivain austro-hongrois, mais que l’on devine lointaine. Ces premières impressions sont programmatiques de l’expérience de lecture que propose cette œuvre, de l’articulation singulière qu’elle propose entre prosaïsme et mystère à travers le récit de la fugue d’un adolescent.

Paru en août 2020 aux Éditions Actes Sud, le dernier roman de Lola Lafon, Chavirer, a depuis été plusieurs fois nominé pour des prix littéraires et récompensé par celui de France Culture-Télérama, décerné par des étudiants. Des étudiants qui ont très certainement perçu la nécessité de faire connaître cette œuvre à leur génération, ainsi qu’à celles à venir. Par fragments et éclats, ce roman tourne autour d’adolescences brisées par des silences enfouis et des hontes persistantes. Quoiqu’indissociable du mouvement #MeToo, Chavirer est une œuvre de fiction avant d’être une œuvre militante, une œuvre composée de personnages attachants, dont la lecture est animée par un désir d’en tourner les pages au plus vite, et caractérisée par une écriture qui décrit avec beaucoup de délicatesse des mécanismes d’emprise sournois et des émotions puissantes jamais explicitement exprimées.

Paru en août 2020 aux Éditions Actes Sud, le dernier roman de Lola Lafon, Chavirer, a depuis été plusieurs fois nominé pour des prix littéraires et récompensé par celui de France Culture-Télérama, décerné par des étudiants. Des étudiants qui ont très certainement perçu la nécessité de faire connaître cette œuvre à leur génération, ainsi qu’à celles à venir. Par fragments et éclats, ce roman tourne autour d’adolescences brisées par des silences enfouis et des hontes persistantes. Quoiqu’indissociable du mouvement #MeToo, Chavirer est une œuvre de fiction avant d’être une œuvre militante, une œuvre composée de personnages attachants, dont la lecture est animée par un désir d’en tourner les pages au plus vite, et caractérisée par une écriture qui décrit avec beaucoup de délicatesse des mécanismes d’emprise sournois et des émotions puissantes jamais explicitement exprimées.

À cette époque c’était un endroit magique. Y aller, c’était une source d’inspiration, comme aller à la messe. Le bâtiment racheté par l’Actor’s Studio était une vieille église avec une façade de brique à l’ouest. À 11 heures précises les mardi et vendredi matin, une centaine d’acteurs assistaient aux réunions, si bon leur semblait.

À cette époque c’était un endroit magique. Y aller, c’était une source d’inspiration, comme aller à la messe. Le bâtiment racheté par l’Actor’s Studio était une vieille église avec une façade de brique à l’ouest. À 11 heures précises les mardi et vendredi matin, une centaine d’acteurs assistaient aux réunions, si bon leur semblait.

C’est déjà commencé. Ce soir, j’y vais. Il a d’abord fallu « envisager-d’aller-au-théâtre », se mettre dans l’idée qu’on va voir des corps vivants, entendre un texte, s’asseoir devant un plateau dans un espace réservé au spectacle, à côté d’autres spectateurs que, contrairement au cinéma, on ne peut ignorer, que l’on sent, que l’on entend et souvent que l’on voit. Il a fallu prendre les places, à l’avance, généralement numérotées. Une cérémonie que tout cela, un rite qui marque la sortie du soir, une vraie envie. Ce n’est pas banal. Et puis il a encore fallu que je choisisse : le lieu, le bâtiment, sa réputation, son directeur (j’ai mes fidélités), les acteurs (on dit que tel ou telle est très bien dans la pièce), le metteur en scène, l’auteur (un classique, un moderne dont on parle ?), le texte (y en a-t-il un, au moins, cette fois ?). Ah, oui ! le texte, ce qu’il faut entendre et juger, à travers une suite d’entités qui le revendiquent : un texte éclairé, scénographié, exploré par la diction, porté par le jeu des acteurs, magnifié par le plateau ou englouti par lui. Compliqué. En me rendant au théâtre, je me sens obligé de faire plus de choix que pour tout autre spectacle, avec bien plus de prérequis. C’est intimidant en somme. Au point qu’on en vient à proposer des écoles du spectateur, ce qui me désespère. Ce soir, donc, j’ai décidé d’être curieux, de renouer avec ce qu’est d’abord le théâtre : un spectacle dont on n’a rien vu et que l’on n’a pas lu encore, un spectacle tout entier vivant.

C’est déjà commencé. Ce soir, j’y vais. Il a d’abord fallu « envisager-d’aller-au-théâtre », se mettre dans l’idée qu’on va voir des corps vivants, entendre un texte, s’asseoir devant un plateau dans un espace réservé au spectacle, à côté d’autres spectateurs que, contrairement au cinéma, on ne peut ignorer, que l’on sent, que l’on entend et souvent que l’on voit. Il a fallu prendre les places, à l’avance, généralement numérotées. Une cérémonie que tout cela, un rite qui marque la sortie du soir, une vraie envie. Ce n’est pas banal. Et puis il a encore fallu que je choisisse : le lieu, le bâtiment, sa réputation, son directeur (j’ai mes fidélités), les acteurs (on dit que tel ou telle est très bien dans la pièce), le metteur en scène, l’auteur (un classique, un moderne dont on parle ?), le texte (y en a-t-il un, au moins, cette fois ?). Ah, oui ! le texte, ce qu’il faut entendre et juger, à travers une suite d’entités qui le revendiquent : un texte éclairé, scénographié, exploré par la diction, porté par le jeu des acteurs, magnifié par le plateau ou englouti par lui. Compliqué. En me rendant au théâtre, je me sens obligé de faire plus de choix que pour tout autre spectacle, avec bien plus de prérequis. C’est intimidant en somme. Au point qu’on en vient à proposer des écoles du spectateur, ce qui me désespère. Ce soir, donc, j’ai décidé d’être curieux, de renouer avec ce qu’est d’abord le théâtre : un spectacle dont on n’a rien vu et que l’on n’a pas lu encore, un spectacle tout entier vivant.

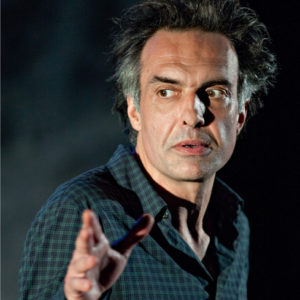

La collection « Le temps du théâtre » d’Actes Sud ouvre des espaces privilégiés de parole aux metteurs en scène, aux acteurs, aux chercheurs et aux critiques qui s’efforcent de penser le théâtre, sous forme d’essais, d’entretiens, mais aussi de journaux de répétitions ou de formes plus hybrides. C’est dans ce cadre que Nicolas Bouchaud a fait paraître Sauver le moment, un recueil de souvenirs, de fragments d’une vaste mémoire d’acteur dont la carrière a commencé dans les années 1990. Son œuvre offre une perspective rare sur l’histoire du théâtre, cette histoire complexe à écrire, qui, plus que d’autres, nécessite de croiser de nombreux paramètres et de prendre en compte des points de vue subjectifs, de s’appuyer sur de nombreux témoignage pour rendre compte de ce qui a été, dont l’essentiel n’est plus. La perspective d’un être qui se situe sur le plateau, capable d’en dévoiler les coulisses, et de relater tout ce dont le théâtre est fait, au-delà du spectacle : les répétitions, les tournées, les soirées, les lectures… Plus particulièrement encore, la perspective d’un acteur singulier, qui révèle l’envers de la brillance qui le caractérise.

La collection « Le temps du théâtre » d’Actes Sud ouvre des espaces privilégiés de parole aux metteurs en scène, aux acteurs, aux chercheurs et aux critiques qui s’efforcent de penser le théâtre, sous forme d’essais, d’entretiens, mais aussi de journaux de répétitions ou de formes plus hybrides. C’est dans ce cadre que Nicolas Bouchaud a fait paraître Sauver le moment, un recueil de souvenirs, de fragments d’une vaste mémoire d’acteur dont la carrière a commencé dans les années 1990. Son œuvre offre une perspective rare sur l’histoire du théâtre, cette histoire complexe à écrire, qui, plus que d’autres, nécessite de croiser de nombreux paramètres et de prendre en compte des points de vue subjectifs, de s’appuyer sur de nombreux témoignage pour rendre compte de ce qui a été, dont l’essentiel n’est plus. La perspective d’un être qui se situe sur le plateau, capable d’en dévoiler les coulisses, et de relater tout ce dont le théâtre est fait, au-delà du spectacle : les répétitions, les tournées, les soirées, les lectures… Plus particulièrement encore, la perspective d’un acteur singulier, qui révèle l’envers de la brillance qui le caractérise.

Catherine Blondeau, directrice du Grand T de Nantes (maison de la culture de la Loire-Atlantique), a publié au début de cette année son deuxième livre, après un premier roman paru en 2019, Débutants. Le texte, intitulé Blanche, est cette fois inclassable. Il relève plus de l’autobiographie que de la fiction, mais une autobiographie séquencée en courts chapitres, si courts qu’ils ressemblent à des fragments, des éclats, grâce auxquels l'autrice s'efforce de retracer le parcours biographique et intellectuel qui l'a amenée à prendre conscience du fait qu’elle était blanche.

Catherine Blondeau, directrice du Grand T de Nantes (maison de la culture de la Loire-Atlantique), a publié au début de cette année son deuxième livre, après un premier roman paru en 2019, Débutants. Le texte, intitulé Blanche, est cette fois inclassable. Il relève plus de l’autobiographie que de la fiction, mais une autobiographie séquencée en courts chapitres, si courts qu’ils ressemblent à des fragments, des éclats, grâce auxquels l'autrice s'efforce de retracer le parcours biographique et intellectuel qui l'a amenée à prendre conscience du fait qu’elle était blanche.