Avec Œdipe-Roi, Eddy d’Aranjo donne rendez-vous au public à l’Odéon Berthier pour 3h50 de spectacle. Celui-ci n’est pas une adaptation de la tragédie de Sophocle comme le suggère son titre, mais une conférence-performance-enquête documentaire de l’artiste sur l’inceste, à partir de son histoire familiale. L’objet créé est troublant, non pas tant par le sujet qu’il aborde que dans le rapport esthétique que l’artiste cherche à instaurer à lui, et par ses dérives successives qui laissent au terme de la soirée un sentiment trouble.

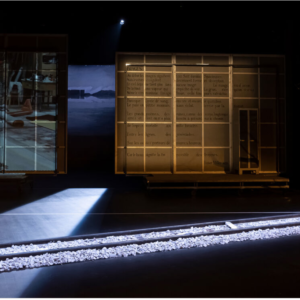

S’impose d’abord un grand espace blanc, castelluccien – le Castellucci de The Four Seasons Restaurant mais plus encore d’Ödipus der Tyrann, d’après Hölderlin. Un espace profond, au loin duquel se trouve une plateforme occupée par une table et des chaises, et au-delà, un écran. Un espace blanc éclairé par des carrés de lumière blanche sur les côtés, cerné de portants posés à même les murs de la salle, qui suggèrent une structure à venir. Deux femmes aux vêtements beiges entrent et placent le spectacle sous le signe du sacrifice, en montrant par l’entremise d’une caméra des images d’animaux tués, selon des rites plus ou moins religieux, plus ou moins quotidiens.

S’impose d’abord un grand espace blanc, castelluccien – le Castellucci de The Four Seasons Restaurant mais plus encore d’Ödipus der Tyrann, d’après Hölderlin. Un espace profond, au loin duquel se trouve une plateforme occupée par une table et des chaises, et au-delà, un écran. Un espace blanc éclairé par des carrés de lumière blanche sur les côtés, cerné de portants posés à même les murs de la salle, qui suggèrent une structure à venir. Deux femmes aux vêtements beiges entrent et placent le spectacle sous le signe du sacrifice, en montrant par l’entremise d’une caméra des images d’animaux tués, selon des rites plus ou moins religieux, plus ou moins quotidiens.

Eddy d’Aranjo arrive à son tour, lui aussi revêtu de teintes beige, armé d’un fusil pointé vers le public qui n’a pas été plongé dans le noir. Le geste se métamorphose en une fraction de seconde, de l’attaque, à la dépose des armes, lorsqu’il le pose délicatement au sol avant de rejoindre les deux femmes à la table. Il se soumet alors à un rituel sacrificiel, dépose dix gouttes de sang piquées du bout de ses doigts sur un mouchoir blanc. Puis il s’avance vers nous vient nous parler. L’adresse est simple, maladroite. Ses mains, encore elles, s’ouvrent régulièrement pour souligner tel mot, telle phrase. La gêne que cause sa présence au plateau prend sens quand il finit par dire qu’il n’est pas acteur, mais elle se prolonge et prend une autre forme quand on comprend qu’elle congédie tout à la fois la référence à Œdipe et le théâtre.

L’entrée dans le spectacle semble en effet retardée par cette adresse frontale dans la lumière, par cette parole qui raconte le projet en suivant une architecture précise, mise en valeur par les titres projetés en haut à gauche de l’écran. Les seuils se multiplient, tandis qu’Eddy d’Aranjo annonce qu’il va être question de l’inceste subi par sa grande sœur, commis par son père, inceste qu’elle a dénoncé à l’âge de trois ans et demi. En même temps qu’il avance les faits, il explique avec beaucoup de précision son positionnement par rapport à sa sœur et sa mère, et situe avec autant de précision un souvenir humiliant qu’il a de son père, par rapport à l’inceste. Ce propos inaugural s’assortit d’un discours sur le théâtre, un rejet de certaines manières de faire – pas précisément nommées –, et le commentaire ce que l’artiste propose à la place : une adresse directe mais maladroite, sur un ton monotone, ton qu’il nous revient d’articuler à sa parole sur l’inceste et sa réflexion complexe sur l’art du théâtre, qui prend parfois l’allure d’une copie de bon élève. Ces commentaires sur sa démarche révèlent la très grande conscience qu’il a de l’effet de sa présence au plateau et sa totale maîtrise des moyens qu’il mobilise.

L’entrée dans le spectacle semble en effet retardée par cette adresse frontale dans la lumière, par cette parole qui raconte le projet en suivant une architecture précise, mise en valeur par les titres projetés en haut à gauche de l’écran. Les seuils se multiplient, tandis qu’Eddy d’Aranjo annonce qu’il va être question de l’inceste subi par sa grande sœur, commis par son père, inceste qu’elle a dénoncé à l’âge de trois ans et demi. En même temps qu’il avance les faits, il explique avec beaucoup de précision son positionnement par rapport à sa sœur et sa mère, et situe avec autant de précision un souvenir humiliant qu’il a de son père, par rapport à l’inceste. Ce propos inaugural s’assortit d’un discours sur le théâtre, un rejet de certaines manières de faire – pas précisément nommées –, et le commentaire ce que l’artiste propose à la place : une adresse directe mais maladroite, sur un ton monotone, ton qu’il nous revient d’articuler à sa parole sur l’inceste et sa réflexion complexe sur l’art du théâtre, qui prend parfois l’allure d’une copie de bon élève. Ces commentaires sur sa démarche révèlent la très grande conscience qu’il a de l’effet de sa présence au plateau et sa totale maîtrise des moyens qu’il mobilise.

Le malaise premier ne s’estompe pas, alors que l’auteur-metteur en scène, au lieu de se retirer après ce qui semble un préambule, prend place dans un fauteuil isolé au milieu du plateau, et prolonge ces conditions d’énonciation qui mettent en demeure d’écouter. Eddy d’Aranjo s’entoure de silence, au plateau, et impose le silence, dans la salle. Il faut pleinement se résoudre à ce spectacle-là, avant de voir les choses se décaler une première fois. Au bout de longues minutes, une discussion de l’artiste avec sa mère est diffusée en off, accompagnée de l’arrivée d’une baignoire, poussée par un corps d’homme nu qui porte un masque, qui représente le visage d’un enfant qui dit la peur et la souffrance – le visage d’un enfant horrifié par l’inceste qu’il subit. Le corps avance la baignoire jusqu’à la machine à laver castelluccienne ou langhovienne qui se trouve depuis le début à côté d’un ampli, tandis que la mère laisse entrevoir la possibilité que son fils, l’artiste qui nous parle, ait assisté aux attouchements de sa sœur par son père, voire qu’il en ait été lui-même victime. Ce qui est alors frappant, c’est la parole balbutiante, confuse, fuyante de la mère, qui ne dit rien et laisse tout entrevoir, son contraste absolu avec la parole extrêmement précise d’Eddy d’Aranjo depuis le début.

De sa sœur à lui, opère ainsi un glissement. Les faits sont incertains, mais une chose est sûre, il a appris le terme d’inceste en même temps que ses premiers mots, Papa, Maman, biberon. Une autre aussi : l’inceste éclabousse toute la fratrie, toute la famille. L’artiste entreprend donc d’observer sur lui les conséquences avérées de l’inceste, sur sa vie sexuelle notamment. À partir de là, Eddy d’Aranjo fait le choix de confier sa parole à une actrice, qui entre avec le même masque d’enfant torturé, et qui dédouble ainsi la victime. Marie Depoorter dépose son masque à côté du fusil et raconte toutes les fois où l’artiste s’est fait violer par des hommes depuis son premier amour, les aventures d’un soir qui ont mal tourné et qu’il a parfois été tenté de renouveler. Le récit est rythmé par une chorégraphie dans des lumières bleues, soumises à la perspective d’une caméra – on retrouve là l’esthétique de Julien Gosselin, avec qui Eddy d’Aranjo a plusieurs fois collaboré.

De sa sœur à lui, opère ainsi un glissement. Les faits sont incertains, mais une chose est sûre, il a appris le terme d’inceste en même temps que ses premiers mots, Papa, Maman, biberon. Une autre aussi : l’inceste éclabousse toute la fratrie, toute la famille. L’artiste entreprend donc d’observer sur lui les conséquences avérées de l’inceste, sur sa vie sexuelle notamment. À partir de là, Eddy d’Aranjo fait le choix de confier sa parole à une actrice, qui entre avec le même masque d’enfant torturé, et qui dédouble ainsi la victime. Marie Depoorter dépose son masque à côté du fusil et raconte toutes les fois où l’artiste s’est fait violer par des hommes depuis son premier amour, les aventures d’un soir qui ont mal tourné et qu’il a parfois été tenté de renouveler. Le récit est rythmé par une chorégraphie dans des lumières bleues, soumises à la perspective d’une caméra – on retrouve là l’esthétique de Julien Gosselin, avec qui Eddy d’Aranjo a plusieurs fois collaboré.

Retour à un rapport frontal quand un autre acteur, nouveau médiateur de l’artiste, prend en charge la part didactique du spectacle. Volodia Piotrovitch d’Orlik s’assied dans le public et énonce les chiffres de l’inceste, projetés sur l’image du public filmé. Il procède à des calculs à l’échelle de la France, multiplie et divise les statistiques, pour arriver à la conclusion qu’une rangée entière du public est ou sera à l’origine de violences sexuelles à l’encontre d’enfants. Vient ensuite le tour de Carine Goron, actrice de Gosselin, filmée en gros plan ici aussi, qui poursuit la réflexion sur un autre registre et offre ses larmes aux mots d’Eddy d’Aranjo, qui poursuit avec elle son interrogation sur le théâtre, sur la représentation, sur le rapport de l’art au réel à partir de la question de l’inceste, en injectant du Godard dans sa réflexion érudite et des projection de dessins d’enfants traumatisés.

Après l’entracte, Eddy d’Aranjo revient dans un uniforme de policier. Le spectacle se déplace et la réflexion prend une autre ampleur quand il entreprend de reconstituer son histoire familiale. Se fondant sur la pensée de Dortohée Dussy dans Le Berceau des dominations, il part en quête des causes de l’inceste. L’artiste, qu’on avait identifié comme un transfuge de classe dès la première partie, s’apparente plus que jamais au Eddy Bellegueule d’Edouard Louis – œuvre que le metteur en scène a adaptée lors de sa formation au TNS. Les deux Eddy ont en commun la Picardie et un milieu d’origine modeste, marqué par la misère et l’alcool. Ce contexte est aussitôt mobilisé comme facteurs pouvant expliquer l’inceste, mais s’y une histoire familiale bordélique, le manque d’amour des parents de l’auteur de l’inceste, la répétition et l’omerta.

Après l’entracte, Eddy d’Aranjo revient dans un uniforme de policier. Le spectacle se déplace et la réflexion prend une autre ampleur quand il entreprend de reconstituer son histoire familiale. Se fondant sur la pensée de Dortohée Dussy dans Le Berceau des dominations, il part en quête des causes de l’inceste. L’artiste, qu’on avait identifié comme un transfuge de classe dès la première partie, s’apparente plus que jamais au Eddy Bellegueule d’Edouard Louis – œuvre que le metteur en scène a adaptée lors de sa formation au TNS. Les deux Eddy ont en commun la Picardie et un milieu d’origine modeste, marqué par la misère et l’alcool. Ce contexte est aussitôt mobilisé comme facteurs pouvant expliquer l’inceste, mais s’y une histoire familiale bordélique, le manque d’amour des parents de l’auteur de l’inceste, la répétition et l’omerta.

Sur l’écran du fond se dessine l’arbre généalogique de José, le père des victimes, et les flèches qui signifient l’inceste, selon la typologie de Dorothée Dussy, se multiplient à mesure qu’Eddy d’Aranjo expose les documents qu’il a découverts lors de son enquête, qu’il nous présente en ménageant des effets de suspens. Actes de décès, livrets de famille, photographies, témoignages écrits et oraux de sa tante, sa cousine et son oncle sont rassemblés pour dresser le portrait d’une famille, sur trois générations. L’artiste a beau mettre en garde le public de l’Odéon, lui dire qu’il ne faut pas croire que le milieu explique tout, la fresque sociale l’emporte, tandis que le crime posé au départ prend des proportions effrayantes et se perd de vue, que les coupables se révèlent aussi victimes, et que d’autres se révèlent gravement complices.

Cette immersion dans la vie d’une famille picarde impose un décalage important par rapport à la première partie du spectacle. C’est encore peu par rapport à la dernière : Eddy d’Aranjo nous entraîne de sa sœur à lui, de lui à son père, de son père à sa grand-mère Jeanne, à l’occasion d’une révélation rapidement annoncée mais longtemps retardée, qui déplace encore la perspective sur les faits et sur l’histoire qu’on nous raconte. Jeanne fait irruption sur scène grâce à un nouveau masque, tout aussi effrayant que les précédents dans son surgissement, pour récupérer la lettre qui apparaît comme la pièce manquante du puzzle familial. Il se pourrait que ce soit elle qui soit à l’origine du mal que l’artiste dit rechercher, mais cette figure se révèle profondément ambivalente, et Eddy d’Aranjo, bien loin de trancher, épaissit le mystère en bouleversant les codes de la représentation et en prenant le parti de la reconstitution et de la fiction.

Cette immersion dans la vie d’une famille picarde impose un décalage important par rapport à la première partie du spectacle. C’est encore peu par rapport à la dernière : Eddy d’Aranjo nous entraîne de sa sœur à lui, de lui à son père, de son père à sa grand-mère Jeanne, à l’occasion d’une révélation rapidement annoncée mais longtemps retardée, qui déplace encore la perspective sur les faits et sur l’histoire qu’on nous raconte. Jeanne fait irruption sur scène grâce à un nouveau masque, tout aussi effrayant que les précédents dans son surgissement, pour récupérer la lettre qui apparaît comme la pièce manquante du puzzle familial. Il se pourrait que ce soit elle qui soit à l’origine du mal que l’artiste dit rechercher, mais cette figure se révèle profondément ambivalente, et Eddy d’Aranjo, bien loin de trancher, épaissit le mystère en bouleversant les codes de la représentation et en prenant le parti de la reconstitution et de la fiction.

Au-delà de l’écran qui permet de projeter les documents servant à l’enquête, une maison a été construite. À l’intérieur, seront tournées des scènes suivant un ordre antéchronologique qui fait perdre la maîtrise que l’adresse directe nous donne l’impression d’avoir depuis le début du spectacle. On voit Jeanne à qui son fils réclame de l’argent pour sa drogue, Jeanne enceinte de lui, Jeanne avorteuse dans un remake des scènes du film de Blandine Lenoir Annie colère, selon les principes esthétiques de Julien Gosselin. À l’immontrable de l’inceste, dont Eddy d’Aranjo n’a convoqué que très peu d’images, et uniquement par les mots, se substitue la représentation d’un avortement, qui tord différemment les boyaux et convoque le malaise et la souffrance jusque-là tenus à distance. À ce stade, on ne sait plus où on est, entre l’inceste qui condamne et l’avortement qui émancipe, entre l’enquête documentaire et la reconstitution fictionnelle, et l’émotion l’emporte sur la posture réflexive jusqu’ici convoquée.

Dans ce maëlstrom, Œdipe resurgit de manière inattendue et apparaît comme un repère, mais une dernière image achève de frapper la sensibilité et tétaniser la pensée, image d’une origine du monde entravée par un spéculum, d’une bande revancharde qui entend en découdre, fusil à l’appui, qui substitue à la famille de sang, berceau du crime, une horizontalité qui préserve des dominations, une famille choisie capable de survivre. La photographie un instant figée est réjouissante et terrifiante, en ce qu’elle suggère que l’avortement pourrait être une solution à l’inceste. Alors qu’Eddy d’Aranjo nous a pris par la main depuis le début, qu’il nous a accompagnés de manière parfois excessivement pédagogique dans sa réflexion sur la représentation de l’inceste tout en nous privant d’appuis esthétiques, accumulant les références artistiques plutôt que d’imposer un geste artistique singulier dans lequel s’engouffrer, il nous laisse avec cette question vertigineuse, lestée du poids intellectuel et émotionnel de tout ce qui précède.

Dans ce maëlstrom, Œdipe resurgit de manière inattendue et apparaît comme un repère, mais une dernière image achève de frapper la sensibilité et tétaniser la pensée, image d’une origine du monde entravée par un spéculum, d’une bande revancharde qui entend en découdre, fusil à l’appui, qui substitue à la famille de sang, berceau du crime, une horizontalité qui préserve des dominations, une famille choisie capable de survivre. La photographie un instant figée est réjouissante et terrifiante, en ce qu’elle suggère que l’avortement pourrait être une solution à l’inceste. Alors qu’Eddy d’Aranjo nous a pris par la main depuis le début, qu’il nous a accompagnés de manière parfois excessivement pédagogique dans sa réflexion sur la représentation de l’inceste tout en nous privant d’appuis esthétiques, accumulant les références artistiques plutôt que d’imposer un geste artistique singulier dans lequel s’engouffrer, il nous laisse avec cette question vertigineuse, lestée du poids intellectuel et émotionnel de tout ce qui précède.

F.

Pour en savoir plus sur Œdipe-Roi, rendez-vous sur le site du Théâtre de l’Odéon.