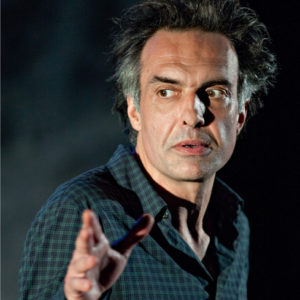

La collection « Le temps du théâtre » d’Actes Sud ouvre des espaces privilégiés de parole aux metteurs en scène, aux acteurs, aux chercheurs et aux critiques qui s’efforcent de penser le théâtre, sous forme d’essais, d’entretiens, mais aussi de journaux de répétitions ou de formes plus hybrides. C’est dans ce cadre que Nicolas Bouchaud a fait paraître Sauver le moment, un recueil de souvenirs, de fragments d’une vaste mémoire d’acteur dont la carrière a commencé dans les années 1990. Son œuvre offre une perspective rare sur l’histoire du théâtre, cette histoire complexe à écrire, qui, plus que d’autres, nécessite de croiser de nombreux paramètres et de prendre en compte des points de vue subjectifs, de s’appuyer sur de nombreux témoignage pour rendre compte de ce qui a été, dont l’essentiel n’est plus. La perspective d’un être qui se situe sur le plateau, capable d’en dévoiler les coulisses, et de relater tout ce dont le théâtre est fait, au-delà du spectacle : les répétitions, les tournées, les soirées, les lectures… Plus particulièrement encore, la perspective d’un acteur singulier, qui révèle l’envers de la brillance qui le caractérise.

Balzac désigne Illusions perdues comme « l’œuvre capitale dans l’œuvre ». Quand il écrit ce roman, il sait déjà qu’il prendra place – une place déterminante – dans La Comédie humaine, grande structuration grâce à laquelle il réunit l’ensemble de ses œuvres. C’est à partir de La Peau de chagrin que Balzac envisage de classer et réunir les romans qu’il écrit sous de grands titres. Puis avec Le Père Goriot, il a l’idée de faire revenir des personnages d’un roman à l’autre, pour les lier entre eux. De fait, dans Illusions perdues, on retrouve Rastignac, personnage du Père Goriot qui à la fin lance un défi à la ville de Paris : « à nous deux, Paris ! ». Illusions perdues révèle que ce défi est relevé !

Balzac désigne Illusions perdues comme « l’œuvre capitale dans l’œuvre ». Quand il écrit ce roman, il sait déjà qu’il prendra place – une place déterminante – dans La Comédie humaine, grande structuration grâce à laquelle il réunit l’ensemble de ses œuvres. C’est à partir de La Peau de chagrin que Balzac envisage de classer et réunir les romans qu’il écrit sous de grands titres. Puis avec Le Père Goriot, il a l’idée de faire revenir des personnages d’un roman à l’autre, pour les lier entre eux. De fait, dans Illusions perdues, on retrouve Rastignac, personnage du Père Goriot qui à la fin lance un défi à la ville de Paris : « à nous deux, Paris ! ». Illusions perdues révèle que ce défi est relevé !

Qui sait était un roman attendu de la rentrée littéraire 2022. Il est le deuxième de Pauline Delabroy-Allard, qui a fait irruption dans le paysage il y a quatre ans avec un premier livre publié aux Éditions de Minuit, Ça raconte Sarah, plusieurs fois récompensé. Entre temps, elle a fait paraître des livres pour enfants et un objet hybride, mêlant textes poétiques et photographies, publié par l’Iconopop, Maison tanière. Qui sait est cette fois publié chez Gallimard, et sous-titré « roman », comme Ça raconte Sarah. Pourtant, comme Ça raconte Sarah, les inspirations de ce texte sont autobiographiques, et elles produisent un effet de frottement entre fiction et réalité, que la mise en garde ne parvient pas tout à fait à faire oublier. Ce frottement rend attentif au travail de l’écriture plus encore qu’à l’histoire racontée, une écriture qui saisit le monde à bras le corps.

Qui sait était un roman attendu de la rentrée littéraire 2022. Il est le deuxième de Pauline Delabroy-Allard, qui a fait irruption dans le paysage il y a quatre ans avec un premier livre publié aux Éditions de Minuit, Ça raconte Sarah, plusieurs fois récompensé. Entre temps, elle a fait paraître des livres pour enfants et un objet hybride, mêlant textes poétiques et photographies, publié par l’Iconopop, Maison tanière. Qui sait est cette fois publié chez Gallimard, et sous-titré « roman », comme Ça raconte Sarah. Pourtant, comme Ça raconte Sarah, les inspirations de ce texte sont autobiographiques, et elles produisent un effet de frottement entre fiction et réalité, que la mise en garde ne parvient pas tout à fait à faire oublier. Ce frottement rend attentif au travail de l’écriture plus encore qu’à l’histoire racontée, une écriture qui saisit le monde à bras le corps.

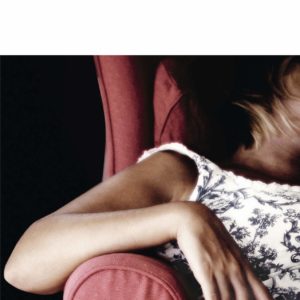

L’œuvre d’Annie Ernaux qui vient de se voir décerner le Prix Nobel de littérature se lit comme un puzzle. Ses différents textes qui embrassent des pans plus ou moins grands de sa vie, toujours au cœur de son écriture, constituent différentes pièces qui esquissent un paysage chaque fois agrandi. Dans La Femme gelée, la troisième de ses œuvres publiée en 1981, l’autrice suit le fil de l’enfant et la jeune fille qu’elle a été pour comprendre comment elle est devenue une « femme gelée », prise en étau entre son rôle d’épouse, son rôle de mère et son métier de prof de lettres ; comment elle s’est progressivement inscrite dans une différence de genre qu’elle ignorait dans l’enfance. Moins que la trajectoire d’une transfuge de classe, qui s’émancipe de son milieu social grâce à ses études, l’œuvre conte l’histoire d’une femme qui perd toute la liberté que ses parents ont cherché à lui offrir en occupant comme malgré elle la place que lui assigne un modèle bourgeois.

L’œuvre d’Annie Ernaux qui vient de se voir décerner le Prix Nobel de littérature se lit comme un puzzle. Ses différents textes qui embrassent des pans plus ou moins grands de sa vie, toujours au cœur de son écriture, constituent différentes pièces qui esquissent un paysage chaque fois agrandi. Dans La Femme gelée, la troisième de ses œuvres publiée en 1981, l’autrice suit le fil de l’enfant et la jeune fille qu’elle a été pour comprendre comment elle est devenue une « femme gelée », prise en étau entre son rôle d’épouse, son rôle de mère et son métier de prof de lettres ; comment elle s’est progressivement inscrite dans une différence de genre qu’elle ignorait dans l’enfance. Moins que la trajectoire d’une transfuge de classe, qui s’émancipe de son milieu social grâce à ses études, l’œuvre conte l’histoire d’une femme qui perd toute la liberté que ses parents ont cherché à lui offrir en occupant comme malgré elle la place que lui assigne un modèle bourgeois.

L’écrivaine afro-américaine Toni Morrison, décédée il y a trois ans, a acquis la pleine reconnaissance littéraire avec Beloved, roman publié en 1987 et récompensé l’année suivante par le Prix Pulitzer. Peu après, en 1993, Toni Morrison a reçu le Prix Nobel de littérature, pour « ses romans caractérisés par une force visionnaire et une portée poétique, qui donne vie à un aspect essentiel de la réalité américaine ». La réalité américaine que Beloved découvre, c’est celle l’Amérique esclave, de la veille de la guerre de Sécession à l’abolition de l’esclavage, saisie à partir d’une poignée de personnages noirs qui portent plusieurs vies en eux et sont hantés par le passé une fois affranchis. L’écriture imite le mouvement de la mémoire traumatique, qui tout à la fois refoule et ressasse, tourne autour des drames qu’elle laisse entrevoir, et tisse toute une poétique à partir de détails cristallisants qui prennent progressivement sens – jusqu’au moment de confronter pleinement à l’inconcevable.

L’écrivaine afro-américaine Toni Morrison, décédée il y a trois ans, a acquis la pleine reconnaissance littéraire avec Beloved, roman publié en 1987 et récompensé l’année suivante par le Prix Pulitzer. Peu après, en 1993, Toni Morrison a reçu le Prix Nobel de littérature, pour « ses romans caractérisés par une force visionnaire et une portée poétique, qui donne vie à un aspect essentiel de la réalité américaine ». La réalité américaine que Beloved découvre, c’est celle l’Amérique esclave, de la veille de la guerre de Sécession à l’abolition de l’esclavage, saisie à partir d’une poignée de personnages noirs qui portent plusieurs vies en eux et sont hantés par le passé une fois affranchis. L’écriture imite le mouvement de la mémoire traumatique, qui tout à la fois refoule et ressasse, tourne autour des drames qu’elle laisse entrevoir, et tisse toute une poétique à partir de détails cristallisants qui prennent progressivement sens – jusqu’au moment de confronter pleinement à l’inconcevable.

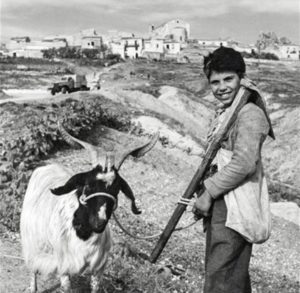

En 1935, le peintre italien Carlo Levi est « confiné » pendant un an, c’est-à-dire envoyé en résidence surveillée dans un petit village du sud de l’Italie à cause de ses activités politiques antifascistes. Son expérience est comparable à celle de Dostoïevski au bagne : le peintre qui a une formation de médecin est marqué à vie par son séjour dans la région la plus pauvre de son pays, la Lucanie (qui correspond à l’actuel Basilicate), et le récit qu’il en tire à la fin de la Seconde Guerre mondiale fait de lui un écrivain. Son témoignage, d’apparence essentiellement descriptif, est pénétré par le syncrétisme des paysans, ce qui lui donne l’allure d’un conte ou d’un récit évangélique – ou plus précisément d’un chapitre du Livre de Job.

En 1935, le peintre italien Carlo Levi est « confiné » pendant un an, c’est-à-dire envoyé en résidence surveillée dans un petit village du sud de l’Italie à cause de ses activités politiques antifascistes. Son expérience est comparable à celle de Dostoïevski au bagne : le peintre qui a une formation de médecin est marqué à vie par son séjour dans la région la plus pauvre de son pays, la Lucanie (qui correspond à l’actuel Basilicate), et le récit qu’il en tire à la fin de la Seconde Guerre mondiale fait de lui un écrivain. Son témoignage, d’apparence essentiellement descriptif, est pénétré par le syncrétisme des paysans, ce qui lui donne l’allure d’un conte ou d’un récit évangélique – ou plus précisément d’un chapitre du Livre de Job.

Paru en août 2020 aux Éditions Actes Sud, le dernier roman de Lola Lafon, Chavirer, a depuis été plusieurs fois nominé pour des prix littéraires et récompensé par celui de France Culture-Télérama, décerné par des étudiants. Des étudiants qui ont très certainement perçu la nécessité de faire connaître cette œuvre à leur génération, ainsi qu’à celles à venir. Par fragments et éclats, ce roman tourne autour d’adolescences brisées par des silences enfouis et des hontes persistantes. Quoiqu’indissociable du mouvement #MeToo, Chavirer est une œuvre de fiction avant d’être une œuvre militante, une œuvre composée de personnages attachants, dont la lecture est animée par un désir d’en tourner les pages au plus vite, et caractérisée par une écriture qui décrit avec beaucoup de délicatesse des mécanismes d’emprise sournois et des émotions puissantes jamais explicitement exprimées.

Paru en août 2020 aux Éditions Actes Sud, le dernier roman de Lola Lafon, Chavirer, a depuis été plusieurs fois nominé pour des prix littéraires et récompensé par celui de France Culture-Télérama, décerné par des étudiants. Des étudiants qui ont très certainement perçu la nécessité de faire connaître cette œuvre à leur génération, ainsi qu’à celles à venir. Par fragments et éclats, ce roman tourne autour d’adolescences brisées par des silences enfouis et des hontes persistantes. Quoiqu’indissociable du mouvement #MeToo, Chavirer est une œuvre de fiction avant d’être une œuvre militante, une œuvre composée de personnages attachants, dont la lecture est animée par un désir d’en tourner les pages au plus vite, et caractérisée par une écriture qui décrit avec beaucoup de délicatesse des mécanismes d’emprise sournois et des émotions puissantes jamais explicitement exprimées.

La collection « Le temps du théâtre » d’Actes Sud ouvre des espaces privilégiés de parole aux metteurs en scène, aux acteurs, aux chercheurs et aux critiques qui s’efforcent de penser le théâtre, sous forme d’essais, d’entretiens, mais aussi de journaux de répétitions ou de formes plus hybrides. C’est dans ce cadre que Nicolas Bouchaud a fait paraître Sauver le moment, un recueil de souvenirs, de fragments d’une vaste mémoire d’acteur dont la carrière a commencé dans les années 1990. Son œuvre offre une perspective rare sur l’histoire du théâtre, cette histoire complexe à écrire, qui, plus que d’autres, nécessite de croiser de nombreux paramètres et de prendre en compte des points de vue subjectifs, de s’appuyer sur de nombreux témoignage pour rendre compte de ce qui a été, dont l’essentiel n’est plus. La perspective d’un être qui se situe sur le plateau, capable d’en dévoiler les coulisses, et de relater tout ce dont le théâtre est fait, au-delà du spectacle : les répétitions, les tournées, les soirées, les lectures… Plus particulièrement encore, la perspective d’un acteur singulier, qui révèle l’envers de la brillance qui le caractérise.

La collection « Le temps du théâtre » d’Actes Sud ouvre des espaces privilégiés de parole aux metteurs en scène, aux acteurs, aux chercheurs et aux critiques qui s’efforcent de penser le théâtre, sous forme d’essais, d’entretiens, mais aussi de journaux de répétitions ou de formes plus hybrides. C’est dans ce cadre que Nicolas Bouchaud a fait paraître Sauver le moment, un recueil de souvenirs, de fragments d’une vaste mémoire d’acteur dont la carrière a commencé dans les années 1990. Son œuvre offre une perspective rare sur l’histoire du théâtre, cette histoire complexe à écrire, qui, plus que d’autres, nécessite de croiser de nombreux paramètres et de prendre en compte des points de vue subjectifs, de s’appuyer sur de nombreux témoignage pour rendre compte de ce qui a été, dont l’essentiel n’est plus. La perspective d’un être qui se situe sur le plateau, capable d’en dévoiler les coulisses, et de relater tout ce dont le théâtre est fait, au-delà du spectacle : les répétitions, les tournées, les soirées, les lectures… Plus particulièrement encore, la perspective d’un acteur singulier, qui révèle l’envers de la brillance qui le caractérise.

Catherine Blondeau, directrice du Grand T de Nantes (maison de la culture de la Loire-Atlantique), a publié au début de cette année son deuxième livre, après un premier roman paru en 2019, Débutants. Le texte, intitulé Blanche, est cette fois inclassable. Il relève plus de l’autobiographie que de la fiction, mais une autobiographie séquencée en courts chapitres, si courts qu’ils ressemblent à des fragments, des éclats, grâce auxquels l'autrice s'efforce de retracer le parcours biographique et intellectuel qui l'a amenée à prendre conscience du fait qu’elle était blanche.

Catherine Blondeau, directrice du Grand T de Nantes (maison de la culture de la Loire-Atlantique), a publié au début de cette année son deuxième livre, après un premier roman paru en 2019, Débutants. Le texte, intitulé Blanche, est cette fois inclassable. Il relève plus de l’autobiographie que de la fiction, mais une autobiographie séquencée en courts chapitres, si courts qu’ils ressemblent à des fragments, des éclats, grâce auxquels l'autrice s'efforce de retracer le parcours biographique et intellectuel qui l'a amenée à prendre conscience du fait qu’elle était blanche.

La Plâtrière est le quatrième roman de Thomas Bernhard, publié en 1970. Il vient après Gel, qui fait connaître l’auteur, ou Perturbation, mais avant les grandes œuvres que sont Le Neveu de Wittgenstein, Le Naufragé, Des arbres à abattre, Maîtres anciens ou Extinction. Le style si singulier de Bernhard, déployé au cours d’interminables paragraphes, caractérisé par la répétition, est déjà en place. De même que la thématique indissociable de ce style, celle de l’obsession. Dans La Plâtrière, l’obsession de Konrad, personnage saisi au moment critique où il vient de tuer sa femme, s’accorde au pluriel.

La Plâtrière est le quatrième roman de Thomas Bernhard, publié en 1970. Il vient après Gel, qui fait connaître l’auteur, ou Perturbation, mais avant les grandes œuvres que sont Le Neveu de Wittgenstein, Le Naufragé, Des arbres à abattre, Maîtres anciens ou Extinction. Le style si singulier de Bernhard, déployé au cours d’interminables paragraphes, caractérisé par la répétition, est déjà en place. De même que la thématique indissociable de ce style, celle de l’obsession. Dans La Plâtrière, l’obsession de Konrad, personnage saisi au moment critique où il vient de tuer sa femme, s’accorde au pluriel.

Quelques mois après la publication de La Mort à Venise, nouvelle d’une centaine de pages que Luchino Visconti a rendu célèbre en l’adaptant au cinéma, Thomas Mann se lance dans un nouveau chantier qui l’occupera près de dix ans, La Montagne magique. Il commence l’écriture de cet ample roman de près de 1000 pages en 1913, à la veille du premier conflit mondial du début du XXe siècle. Mais s’il choisit pour arrière-plan de son œuvre le monde dans lequel il vit, il ne mentionne l’actualité brûlante dont il est le témoin que dans le tout dernier chapitre. Le récit qu’il déploie, qui relate la vie de pensionnaires retirés dans un sanatorium en haute montagne, se tient en effet à distance du « monde d’en bas » et des bouleversements qui s’y préparent. Plutôt que de s’efforcer de penser directement les événements de son époque, Thomas Mann mène dans cette œuvre une réflexion sur le temps, qui, de manière inattendue, finit par ramener à l’Histoire.

Quelques mois après la publication de La Mort à Venise, nouvelle d’une centaine de pages que Luchino Visconti a rendu célèbre en l’adaptant au cinéma, Thomas Mann se lance dans un nouveau chantier qui l’occupera près de dix ans, La Montagne magique. Il commence l’écriture de cet ample roman de près de 1000 pages en 1913, à la veille du premier conflit mondial du début du XXe siècle. Mais s’il choisit pour arrière-plan de son œuvre le monde dans lequel il vit, il ne mentionne l’actualité brûlante dont il est le témoin que dans le tout dernier chapitre. Le récit qu’il déploie, qui relate la vie de pensionnaires retirés dans un sanatorium en haute montagne, se tient en effet à distance du « monde d’en bas » et des bouleversements qui s’y préparent. Plutôt que de s’efforcer de penser directement les événements de son époque, Thomas Mann mène dans cette œuvre une réflexion sur le temps, qui, de manière inattendue, finit par ramener à l’Histoire.