Après plus de dix ans de tournée et de reprises régulières, Guy Cassiers présente enfin son Rouge décanté à Paris. Les retrouvailles avec le metteur en scène ont lieu au Théâtre de la Bastille, où le même acteur depuis la création du spectacle reprend le rôle qu’il est capable d’interpréter en plusieurs langues. Comme dans Cœur ténébreux – le point de départ d’une fidélité sans faille au travail de Cassiers –, l’adaptation du roman autobiographique de Jeroen Brouwers se bâtit autour d’un seul homme, mais le recours à la technique, et notamment à la vidéo, multiplie les effets de présence. La perception ainsi mise en jeu par la scène, la dramaturgie est une nouvelle fois offerte à la sensibilité de façon suraigüe.

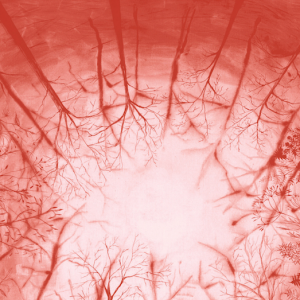

Dès le moment d’entrer dans la salle et de s’installer, la reconnaissance œuvre. Entre nous et la scène, une discrète caméra se dresse. Le plateau, déjà baigné d’une lumière rouge, annonce les effets de décomposition : le fond est formé de lattes, qui captent une lumière rouge sur la tranche ou se déplient pour faire écran, le sol est jonché d’éléments encore non identifiés qui l’entravent, et une fenêtre à cour est elle aussi striée de barres noires, capables de figurer un enfermement. Dirk Roofthooft est déjà présent sur scène, et durant ce temps incompressible d’installation du public qui décale chaque fois la représentation de quelques minutes par rapport à l’heure annoncée, il se ponce avec attention les pieds. Il regarde la poussière de la corne de ses pieds qu’il fait tomber en les limant, et essaie d’inverser le mouvement gravitationnel comme un enfant qui voudrait voir des flocons de neige voler plutôt que s’écraser au sol. Avec beaucoup de précautions encore, il prend soin de récupérer ces morceaux de peau, comme s’ils étaient encore des parties de lui-même, presque précieuses, en ce qu’elles pourraient être porteuse de ce qu’il est.

Dès le moment d’entrer dans la salle et de s’installer, la reconnaissance œuvre. Entre nous et la scène, une discrète caméra se dresse. Le plateau, déjà baigné d’une lumière rouge, annonce les effets de décomposition : le fond est formé de lattes, qui captent une lumière rouge sur la tranche ou se déplient pour faire écran, le sol est jonché d’éléments encore non identifiés qui l’entravent, et une fenêtre à cour est elle aussi striée de barres noires, capables de figurer un enfermement. Dirk Roofthooft est déjà présent sur scène, et durant ce temps incompressible d’installation du public qui décale chaque fois la représentation de quelques minutes par rapport à l’heure annoncée, il se ponce avec attention les pieds. Il regarde la poussière de la corne de ses pieds qu’il fait tomber en les limant, et essaie d’inverser le mouvement gravitationnel comme un enfant qui voudrait voir des flocons de neige voler plutôt que s’écraser au sol. Avec beaucoup de précautions encore, il prend soin de récupérer ces morceaux de peau, comme s’ils étaient encore des parties de lui-même, presque précieuses, en ce qu’elles pourraient être porteuse de ce qu’il est.

Dans cet amont du spectacle qui fait déjà pénétrer en lui mais qui reste une zone de seuil car les spectateurs bavardent encore, le regard est attiré par la trivialité et la poésie de ces gestes, qui mettent en place une intimité singulière. Celle-ci est encore accrue lorsqu’est mis en marche le micro HF dont est équipé le comédien, qui marque avant même le passage au noir de la salle le début du spectacle. Placé sur sa joue, l’amplificateur va capter les moindres sons qu’il émet, comme si on était au plus près de lui, pas même en face, mais dans ses bras, dans une situation de proximité exceptionnelle. Sa respiration, sa déglutition, ses reniflements, ses hésitations, son langage intérieur encore informulé nous parviennent avant même qu’il n’ait dit une parole. Ce temps d’infra-langage est prolongé, alors qu’il recommence la toilette de ses pieds pour être sûr que tout le monde l’ait bien vue. Sa présentation muette se poursuit encore par de nouveaux gestes, des déplacements imprécis d’une table à l’autre, quand il cherche ses lunettes, ses mouchoirs, ses médicaments, un verre d’eau, avec la maladresse d’un corps fatigué, pas encore totalement vieux mais déjà sur le déclin.

Sans raison apparente, il commence à parler – et c’est là la beauté de cette prise de parole, qui se passe de toute condition justifiant la situation d’énonciation, de tout cadre vraisemblable, de tout prétexte, qui advient simplement comme une nécessité. Il commence et dit plus ou moins : « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas ». Il témoigne du décès récent de sa mère, occasion pour lui de retracer son histoire, car sa mort entraîne un peu la mort de celui à qui elle a donné la vie. Sa disparition marque la fin d’un cycle qu’il faut refermer par la parole ou le souvenir, car le deuil de la mère implique de faire le deuil de tout ce qu’elle porte, de tout le passé, de toute l’enfance, du plus beau comme du pire, du plus horrible, par la parole ou l’écriture. Mais cette voix qui s’élève, loin d’être simplement nostalgique, est emprunte de cynisme, de distance, d’amertume. L’homme avoue qu’il ne s’est pas précipité à la maison de retraite lorsqu’il a appris la mort de sa mère, et même, qu’il ne s’est pas rendu à l’enterrement. Celui qui pourrait passer pour un homme ingrat, sans cœur et cruel, remonte peu à peu le cours du temps et se révèle. Dans le désordre des brusques et imprévisibles mouvements de la mémoire, qui font faire des aller-retours, il remonte le cours du temps de l’annonce du décès à son enfance, et reconstitue peu à peu leur terrible expérience dans un camp d’internement japonais en Indonésie néerlandaise, peu avant Hiroshima, alors qu’il n’avait que cinq ans, totalement inconscient de se trouver dans « un épicentre de l’histoire mondiale ».

Sans raison apparente, il commence à parler – et c’est là la beauté de cette prise de parole, qui se passe de toute condition justifiant la situation d’énonciation, de tout cadre vraisemblable, de tout prétexte, qui advient simplement comme une nécessité. Il commence et dit plus ou moins : « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas ». Il témoigne du décès récent de sa mère, occasion pour lui de retracer son histoire, car sa mort entraîne un peu la mort de celui à qui elle a donné la vie. Sa disparition marque la fin d’un cycle qu’il faut refermer par la parole ou le souvenir, car le deuil de la mère implique de faire le deuil de tout ce qu’elle porte, de tout le passé, de toute l’enfance, du plus beau comme du pire, du plus horrible, par la parole ou l’écriture. Mais cette voix qui s’élève, loin d’être simplement nostalgique, est emprunte de cynisme, de distance, d’amertume. L’homme avoue qu’il ne s’est pas précipité à la maison de retraite lorsqu’il a appris la mort de sa mère, et même, qu’il ne s’est pas rendu à l’enterrement. Celui qui pourrait passer pour un homme ingrat, sans cœur et cruel, remonte peu à peu le cours du temps et se révèle. Dans le désordre des brusques et imprévisibles mouvements de la mémoire, qui font faire des aller-retours, il remonte le cours du temps de l’annonce du décès à son enfance, et reconstitue peu à peu leur terrible expérience dans un camp d’internement japonais en Indonésie néerlandaise, peu avant Hiroshima, alors qu’il n’avait que cinq ans, totalement inconscient de se trouver dans « un épicentre de l’histoire mondiale ».

Le texte de Brouwers se déplie peu à peu, et l’on découvre son fonctionnement, sa façon d’installer dans quelque chose par la reprise de mêmes motifs. Reviennent régulièrement jusqu’au moment de prendre sens les larmes qui font dégouliner son visage, au point que ses joues, sa bouche et son menton s’effondrent, ou les croâ de grenouilles, réminiscence obsédante d’une torture infligée par les « Japs », ou même cette poussière de ses cornes de pieds. Ces détails qui par leur répétition construisent peu à peu un réseau de sens font intégrer la logique du texte par leur caractère liant, dotent d’une mémoire le lecteur-spectateur par les résonances qu’elles mettent en place, tout en disant l’obstination, la marque indélébile du choc. Plus encore, ils font entrer dans le mode de pensée d’un homme qui remue sa mémoire, qui vit avec son passé, ce passé qui l’habite, le hante, qui précisément n’est jamais passé. D’un homme qui superpose sur son corps tous les âges, de l’enfance à l’orée de la vieillesse, et qui réunit en lui toutes les femmes de sa vie – sa mère, sa grand-mère, sa sœur pour le passé, sa femme, sa petite fille, et Liza pour le présent.

Cette écriture du traumatisme, douloureuse, rend compte de la violence extraordinaire des faits racontés. La part autobiographique de l’œuvre se lit dans les détails, inimaginables sans l’expérience, ininventables sans le vécu, mais aussi dans la façon dont l’Histoire est abordée par l’intime, le petit, encore imprégnée par le point de vue d’un enfant à moitié conscient, qui n’a plus le sens commun, le sens moral, et dont les préoccupations sont son chapeau, son livre et ses patins à roulettes. L’horreur n’arrive pas au bout de la quête, comme dans Au cœur des ténèbres de Conrad, et elle ne s’exprime pas par l’indicible, l’inavouable, mais les ténèbres sont présents dès le début, et l’inhumain est bien concret. Dans sa réflexion sur les figures de l’idiot au XXe siècle, Valérie Deshoulières envisage celui-ci comme le héros de l’esthétique des décombres, et reconnaît dans son hébétude la valeur d’un témoignage qui dit l’atrocité. Qu’il redevienne enfant ou qu’il le soit au moment d’être confronté au pire, ce regard libéré d’un trop-plein de conscience devient le seul capable de rendre compte de l’odieux. L’enfant seul peut rire face aux supplices qu’imposent les Japs à une femme qu’ils font marcher à quatre pattes dans le camp en la frappant, et en lui mettant la tête dans la merde. Lui seule peut livrer un récit hors de toute intellectualisation – totalement impossible – et restituer de façon brute l’innommable et l’impensable.

Cette écriture du traumatisme, douloureuse, rend compte de la violence extraordinaire des faits racontés. La part autobiographique de l’œuvre se lit dans les détails, inimaginables sans l’expérience, ininventables sans le vécu, mais aussi dans la façon dont l’Histoire est abordée par l’intime, le petit, encore imprégnée par le point de vue d’un enfant à moitié conscient, qui n’a plus le sens commun, le sens moral, et dont les préoccupations sont son chapeau, son livre et ses patins à roulettes. L’horreur n’arrive pas au bout de la quête, comme dans Au cœur des ténèbres de Conrad, et elle ne s’exprime pas par l’indicible, l’inavouable, mais les ténèbres sont présents dès le début, et l’inhumain est bien concret. Dans sa réflexion sur les figures de l’idiot au XXe siècle, Valérie Deshoulières envisage celui-ci comme le héros de l’esthétique des décombres, et reconnaît dans son hébétude la valeur d’un témoignage qui dit l’atrocité. Qu’il redevienne enfant ou qu’il le soit au moment d’être confronté au pire, ce regard libéré d’un trop-plein de conscience devient le seul capable de rendre compte de l’odieux. L’enfant seul peut rire face aux supplices qu’imposent les Japs à une femme qu’ils font marcher à quatre pattes dans le camp en la frappant, et en lui mettant la tête dans la merde. Lui seule peut livrer un récit hors de toute intellectualisation – totalement impossible – et restituer de façon brute l’innommable et l’impensable.

Mais loin de se contenter de ne rappeler que l’enfance, l’homme qui se souvient prend la mesure des effets d’une telle expérience sur sa vie d’adulte, qui a bien dû avoir lieu. Après avoir vu sa mère frappée et insultée par les Japs, cassée comme dit l’enfant, il a voulu en avoir une nouvelle. Il revit ce sentiment quand il retrouve sa femme qui vient d’accoucher, en sang, déchirée, recousue comme un sac de chair. La violence faite au corps de la femme dans les deux cas lui est insupportable. Et son rapport aux femmes, quelles qu’elles soient, n’en est que plus complexe, même celui à sa petite fille, qui est loin d’incarner un quelconque avenir qui serait rempli d’espoir. Mais derrière la colère et la violence exprimée, cristallisée en sa mère, survivent à demi-mots l’amour et la tendresse. L’ode n’est pas aussi transparente que dans Le Livre de ma mère d’Albert Cohen, mais elle est latente lorsque l’adulte se souvient des sacrifices qu’elle faisait pour lui offrir un livre, Le Petit Daniel s’en va, qui est resté son plus beau cadeau.

Pour rendre compte de tous ces temps, de tous ces êtres qu’il a été ou qui ont entouré cet homme, Dirk Roofthooft est loin d’être seul sur scène, contrairement à ce que pourrait laisser croire le programme de salle. Il est d’abord entouré du « décor sonore » conçu par Diederik de Cock, qui travaille la perception avec d’infimes strates auxquelles se superposent tous les sons émis par le corps du comédien. Le plateau est en outre hanté par tous ses fantômes grâce à la vidéo, qui à son tour réduit la distance de la salle au comédien, notamment par l’usage des gros plans. La scène prend la forme de l’espace mental d’un homme morcelé, dont le visage apparaît moins souvent en plein qu’hachuré par les barres noires de la fenêtre, décomposé par les lattes du fond de scène, ou dédoublé, détriplé par l’image. La constitution de cet univers suit un mouvement progressif, en crescendo. Au départ, il ne fait que parler, et une fois le dialogue installé, une première projection, discrète, permet le passage de l’extérieur de la parole énoncée à l’intérieur d’un discours ressassé. Quelques rais de lumières blanches dessinent une pluie qui dit le jaillissement des larmes qui dégoulinent sur son visage et qui le font fondre et s’effondrer, suivant la figure de la pathetic fallacy formulée par Ruskin, qui projette dans la nature les sentiments d’un homme.

Pour rendre compte de tous ces temps, de tous ces êtres qu’il a été ou qui ont entouré cet homme, Dirk Roofthooft est loin d’être seul sur scène, contrairement à ce que pourrait laisser croire le programme de salle. Il est d’abord entouré du « décor sonore » conçu par Diederik de Cock, qui travaille la perception avec d’infimes strates auxquelles se superposent tous les sons émis par le corps du comédien. Le plateau est en outre hanté par tous ses fantômes grâce à la vidéo, qui à son tour réduit la distance de la salle au comédien, notamment par l’usage des gros plans. La scène prend la forme de l’espace mental d’un homme morcelé, dont le visage apparaît moins souvent en plein qu’hachuré par les barres noires de la fenêtre, décomposé par les lattes du fond de scène, ou dédoublé, détriplé par l’image. La constitution de cet univers suit un mouvement progressif, en crescendo. Au départ, il ne fait que parler, et une fois le dialogue installé, une première projection, discrète, permet le passage de l’extérieur de la parole énoncée à l’intérieur d’un discours ressassé. Quelques rais de lumières blanches dessinent une pluie qui dit le jaillissement des larmes qui dégoulinent sur son visage et qui le font fondre et s’effondrer, suivant la figure de la pathetic fallacy formulée par Ruskin, qui projette dans la nature les sentiments d’un homme.

Mais bientôt l’extérieur disparaît, et les images ne sont plus créées qu’à partir de la scène. Cassiers a presque inventé une discipline à part entière en poussant si loin l’usage de la vidéo sur scène, les techniciens deviennent des peintres numériques en temps réel. Alors que l’image projetée en fond semble parfois étrangère à la scène, un déplacement du comédien suffit à révéler que cet effet d’étrangeté est seulement produit par le changement des couleurs de l’image qui reproduit le côté le plateau. Plus encore, les images captées sont immédiatement manipulées, qu’elles soient filtrées, démultipliées ou ralenties, pour créer un effet de présence autre quand le personnage se rappelle sa jouissance avec Liza, pour donner l’impression de plusieurs corps qui s’enlacent. La virtuosité de ces transformations donne à penser ce travail comme un art.

Grâce aux techniciens, le corps du comédien est démultiplié, observé sous toutes les coutures comme il l’est par cinq caméras qui font varier les angles de vue et les rapports entre présence réelle et image. Mais ces prises déréalisent aussi sa présence, l’absentent presque en le dédoublant, détriplant ou déquadruplant. Il n’est plus que l’ombre de lui-même quand la caméra le filme, que son image est projetée en fond, mais que son ombre qui se découpe sur le fond est elle-même refilmée en arrière-plan. Ces images d’images expriment l’impossible autoportrait qu’il essaie d’atteindre, aussi torturé que les Bustes d’hommes écrivant de Picasso.

Grâce aux techniciens, le corps du comédien est démultiplié, observé sous toutes les coutures comme il l’est par cinq caméras qui font varier les angles de vue et les rapports entre présence réelle et image. Mais ces prises déréalisent aussi sa présence, l’absentent presque en le dédoublant, détriplant ou déquadruplant. Il n’est plus que l’ombre de lui-même quand la caméra le filme, que son image est projetée en fond, mais que son ombre qui se découpe sur le fond est elle-même refilmée en arrière-plan. Ces images d’images expriment l’impossible autoportrait qu’il essaie d’atteindre, aussi torturé que les Bustes d’hommes écrivant de Picasso.

Cette difficile saisie de soi tient aussi à la distance entretenue par le comédien entre son personnage et ce qu’il raconte, distance qui ne laisse pas place à une empathie excessive, une incarnation dramatique et larmoyante du récit. L’émotion est domptée par le cynisme qui protège – comme elle protège Cioran du désespoir. De cette manière seulement peut être abordé l’inabordable, dit l’indicible, exprimé l’intémoignable, et en elle réside toute l’adresse de Dirk Roofthooft. Accompagné des images et des sons, il donne un tempo au récit, fait varier les rythmes et les intensités, comme en musique, en suivant ses mouvements. Et tout au long du spectacle, les mêmes moyens sont déclinés sur tous les modes possibles, ménageant des effets chaque fois différents, multipliant les registres et remettant en jeu tous les cadres d’appréhension.

La puissance de ce spectacle tient autant à celle du texte, qui frappe d’un coup de massue esthétique et émotionnel, qu’à l’immersion complète qu’il propose. Cassiers, une nouvelle fois, met les moyens techniques qu’il explore et ses choix scénographiques au service de la dramaturgie, et celle-ci n’est pas seulement lisible, mais pleinement perceptible, ressentie, communiquée au plus profond, bien au-delà des mots. La scène est donnée à lire par les sens, ce qui accroît considérablement l’empathie sollicitée par le texte, et ce qui fait vivre au plus près ses moindres nuances. Ce nouveau solo après Cœur ténébreux et Orlando confirme que Cassiers excelle particulièrement dans cette forme – exception ô combien grande aujourd’hui ! Le spectacle devient une expérience à part entière, un moment de vie après lequel on ne peut simplement passer à autre chose, sortir du théâtre et reprendre les choses là où on les a laissées en rentrant. Il faut alors, comme pour le personnage, le ressaisir, le revivre par l’écriture.

La puissance de ce spectacle tient autant à celle du texte, qui frappe d’un coup de massue esthétique et émotionnel, qu’à l’immersion complète qu’il propose. Cassiers, une nouvelle fois, met les moyens techniques qu’il explore et ses choix scénographiques au service de la dramaturgie, et celle-ci n’est pas seulement lisible, mais pleinement perceptible, ressentie, communiquée au plus profond, bien au-delà des mots. La scène est donnée à lire par les sens, ce qui accroît considérablement l’empathie sollicitée par le texte, et ce qui fait vivre au plus près ses moindres nuances. Ce nouveau solo après Cœur ténébreux et Orlando confirme que Cassiers excelle particulièrement dans cette forme – exception ô combien grande aujourd’hui ! Le spectacle devient une expérience à part entière, un moment de vie après lequel on ne peut simplement passer à autre chose, sortir du théâtre et reprendre les choses là où on les a laissées en rentrant. Il faut alors, comme pour le personnage, le ressaisir, le revivre par l’écriture.

F.

Pour en savoir plus sur « Rouge décanté », rendez-vous sur le site du Théâtre de la Bastille.