Après La Loi du marcheur d’après des entretiens avec Serge Daney, Un métier idéal d’après un reportage de John Berger et Jean Mohr, Le Méridien d’après Paul Celan et Maîtres anciens d’après Thomas Bernhardt, le trio formé par Nicolas Bouchaud, Éric Didry et Véronique Timsit s’empare encore d’un matériau non théâtral. Il s’agit cette fois des rushes d’une interview menée par Claude Lanzmann pour son film Shoah, qui ont finalement pris la forme d’un documentaire à part, Un vivant qui passe (1997). Par rapport aux spectacles qui précèdent, Nicolas Bouchaud n’est pas seul en scène pour une nouvelle démonstration de brillance. Avec Frédéric Noaille, son complice dans plusieurs spectacles de Sylvain Creuzevault, il entreprend de sonder l’histoire en ses recoins les plus sombres. Pourquoi reprendre sur scène l’enquête menée à l’écran par Lanzmann ? C’est la question que soulève un tel spectacle, mais les réponses les plus pertinentes ne sont peut-être pas exactement celles auxquelles pensaient les artistes au départ.

Sur la scène de la Bastille, un décor en trompe-l’œil, qui représente un bureau, avec une bibliothèque chargée de livres dont la tranche est vierge. Ce trompe-l’œil est souligné par la présence d’un fauteuil « Voltaire » exactement identique par sa taille et sa couleur à celui peint sur la toile du décor. Sur l’autre partie du plateau, à jardin, face à des pans neutres, se trouvent une pile de documents entassés – trois fois rien. Une sonnerie annonce le début du spectacle, suivie par les voix des deux acteurs, qui font irruption dans un deuxième temps. Ensemble, ils racontent le projet de Claude Lanzmann, qui est allé à la rencontre de témoins de la Shoah et a créé à partir de leurs témoignages un film de près de 10 heures, césarisé en 1986. Parmi les personnes qu’il a interrogées, se trouve Maurice Rossel, jeune médecin suisse envoyé en Allemagne par le Comité International de la Croix Rouge (CICR), biais par lequel il s’est trouvé par deux fois au plus près de l’horreur des camps.

Sur la scène de la Bastille, un décor en trompe-l’œil, qui représente un bureau, avec une bibliothèque chargée de livres dont la tranche est vierge. Ce trompe-l’œil est souligné par la présence d’un fauteuil « Voltaire » exactement identique par sa taille et sa couleur à celui peint sur la toile du décor. Sur l’autre partie du plateau, à jardin, face à des pans neutres, se trouvent une pile de documents entassés – trois fois rien. Une sonnerie annonce le début du spectacle, suivie par les voix des deux acteurs, qui font irruption dans un deuxième temps. Ensemble, ils racontent le projet de Claude Lanzmann, qui est allé à la rencontre de témoins de la Shoah et a créé à partir de leurs témoignages un film de près de 10 heures, césarisé en 1986. Parmi les personnes qu’il a interrogées, se trouve Maurice Rossel, jeune médecin suisse envoyé en Allemagne par le Comité International de la Croix Rouge (CICR), biais par lequel il s’est trouvé par deux fois au plus près de l’horreur des camps.

Nicolas Bouchaud et Frédéric Noaille nous annoncent une « visite », fiches à la main, alors que nous sommes cloués à nos sièges. Le terme est déroutant : visite du film de Lanzmann ? de l’Histoire ? des camps que Rossel va lui-même visiter, peut-être ? Les deux acteurs s’annoncent des guides prévenants lorsqu’ils entreprennent de livrer d’entrée de jeu ce qui prendrait la forme de notes de bas de page dans un livre : à telle minute de l’interview, il sera fait mention de telle chose, qui désigne telle chose – acronymes, personnalités, régions. Avant même que l’on sache encore bien de quoi il va retourner, on nous livre ainsi plusieurs clés de compréhension qui confèrent d’emblée un caractère pédagogique au spectacle. Noaille relate ensuite la façon dont Lanzmann a fini par atteindre Rossel, qu’il est venu trouver chez lui après plusieurs tentatives pour l’approcher, puis au détour d’une phrase, les acteurs médiateurs deviennent personnages : Noaille sera Lanzmann, et Bouchaud sera Rossel.

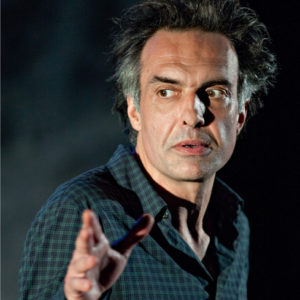

Dès les premières minutes de la rencontre des deux hommes, les acteurs soulignent la dimension rejouée de leur entretien. Un ballon fait irruption, supposé désigner la présence d’enfants, que le témoin ordonne sèchement d’éloigner. Une fois le trouble qui menace la parole écarté, Bouchaud reprend mot à mot les dernières phrases qu’il disait, avec une exactitude qui semble désigner le fait qu’une archive audiovisuelle est à l’origine du spectacle. Ce re-jeu souligne également le jeu particulier de Bouchaud dans ce spectacle. L’acteur n’est pas tout à fait lui-même dans ce rôle, on ne le reconnaît qu’à sa capacité à débiter un texte très dense à toute allure sans jamais buter. Pour le reste, il paraît se contenir, dompter sa flamboyance habituelle, pour faire entendre au mieux Rossel. Il ne s’agit pas d’un personnage de papier auquel l’acteur doit conférer un corps et une voix – le documentaire de Lanzmann ayant capturé ce corps et cette voix. L’enjeu, pour l’acteur, est plutôt de reconstituer cette parole, son caractère personnel autant qu’historique. C’est toute une génération dont Bouchaud, incarnant Rossel, rend compte, celle née dans les années 20-30, qui a connu la guerre de manière plus ou moins directe. On la reconnaît à sa façon de parler, de répondre à une question en en reprenant tous les termes, à ponctuer ses remarques de « n’est-ce pas ? », à masquer les sentiments derrière un sourire de façade et un ton professoral, à faire preuve d’une certaine fermeté, mais aussi de réticence – sauf pour certains détails qui paraissent des voies de sortie –, à adopter une posture de sachant, un certain ascendant sur la personne plus jeune qui l’interroge. Bouchaud, par ses mimiques et ses attitudes, fait revivre nos grands-pères de manière profondément troublante.

Dès les premières minutes de la rencontre des deux hommes, les acteurs soulignent la dimension rejouée de leur entretien. Un ballon fait irruption, supposé désigner la présence d’enfants, que le témoin ordonne sèchement d’éloigner. Une fois le trouble qui menace la parole écarté, Bouchaud reprend mot à mot les dernières phrases qu’il disait, avec une exactitude qui semble désigner le fait qu’une archive audiovisuelle est à l’origine du spectacle. Ce re-jeu souligne également le jeu particulier de Bouchaud dans ce spectacle. L’acteur n’est pas tout à fait lui-même dans ce rôle, on ne le reconnaît qu’à sa capacité à débiter un texte très dense à toute allure sans jamais buter. Pour le reste, il paraît se contenir, dompter sa flamboyance habituelle, pour faire entendre au mieux Rossel. Il ne s’agit pas d’un personnage de papier auquel l’acteur doit conférer un corps et une voix – le documentaire de Lanzmann ayant capturé ce corps et cette voix. L’enjeu, pour l’acteur, est plutôt de reconstituer cette parole, son caractère personnel autant qu’historique. C’est toute une génération dont Bouchaud, incarnant Rossel, rend compte, celle née dans les années 20-30, qui a connu la guerre de manière plus ou moins directe. On la reconnaît à sa façon de parler, de répondre à une question en en reprenant tous les termes, à ponctuer ses remarques de « n’est-ce pas ? », à masquer les sentiments derrière un sourire de façade et un ton professoral, à faire preuve d’une certaine fermeté, mais aussi de réticence – sauf pour certains détails qui paraissent des voies de sortie –, à adopter une posture de sachant, un certain ascendant sur la personne plus jeune qui l’interroge. Bouchaud, par ses mimiques et ses attitudes, fait revivre nos grands-pères de manière profondément troublante.

Dès le début de leur entretien, Lanzmann institue Rossel en témoin exceptionnel. Il déclare qu’il est un « personnage historique », qui a la capacité rare de témoigner, et qui a en plus eu le « courage » de se rendre dans des camps sans aucune garantie de la part de la Croix-Rouge. L’interrogateur place aussitôt l’interrogé sur un piédestal qui inspire le respect – respect décuplé par la sympathie qu’inspire Nicolas Bouchaud en tant qu’acteur. De là, Lanzmann interroge Rossel sur son entrée au CICR, sur ses « tâches », sur ses visites aux camps de prisonniers, puis aux camps d’extermination. Il enquête tout particulièrement sur ce qu’il savait, ou ne savait pas, en se rendant sur ces lieux, sur ce qu’on attendait de lui qu’il découvre, et sur ce qu’il a effectivement vu. Deux visites structurent le spectacle – comme le documentaire de Lanzmann : une première à Auschwitz et une autre de la ville de Theresienstadt. Insensiblement – et tout réside dans cet adverbe – l’entretien tourne à l’interrogatoire. Dès Auschwitz, la valeur du témoin est questionnée, lorsque Lanzmann lui demande s’il n’a pas vu de fumée, ou senti l’odeur de chair brûlée. Rossel réplique qu’il n’a vu que des grappes de prisonniers en vêtement rayé, des morts-vivants, des cadavres qui le regardent, lui, comme « un vivant qui passe ». Lanzmann se fait de plus en plus inquisiteur, alors qu’il rectifie ses propos et ses impressions à partir de ses propres recherches, qu’il lui donne les noms qu’il a oubliés ou qu’il lui raconte ce qui s’est passé, avant ou après sa visite.

Le récit de celle de Theresienstadt insinue plus encore le doute. Cette fois, la visite n’est pas improvisée par le médecin mais organisée des mois à l’avance par les nazis, à destination de trois étrangers. Toute une ville a été transformée, mise en scène, avec parc pour enfants, orchestre, programme de théâtre et de cinéma – immense mascarade destinée à rassurer la communauté internationale sur le sort réservé aux juifs. Par rapport au documentaire de Lanzmann, Bouchaud et son équipe font le choix de se passer de toute image pour illustrer le propos des deux hommes. Quelques sons à peine viennent soutenir leurs récits, à qui reviennent la pleine responsabilité de faire voir. L’enjeu est désormais de savoir si Rossel avait conscience que c’était une mascarade au moment de sa visite. Ce qui passait pour le recueil d’un témoignage précieux tourne progressivement à l’interrogatoire. Lanzmann emploie de plus en plus fréquemment un conditionnel accusateur, suggérant « vous auriez pu », « vous auriez dû »…, et se sert du rapport de Rossel « plutôt rose » comme d’une pièce à conviction contre lui. À force d’être interrogé, Rossel laisse peu à peu transparaître un antisémitisme qui paraît à première écoute inconcevable. L’accusation se formule se précise : alors que la consigne était pour lui de « voir au-delà », il n’a fait que voir ce que les nazis voulaient bien lui montrer.

Le récit de celle de Theresienstadt insinue plus encore le doute. Cette fois, la visite n’est pas improvisée par le médecin mais organisée des mois à l’avance par les nazis, à destination de trois étrangers. Toute une ville a été transformée, mise en scène, avec parc pour enfants, orchestre, programme de théâtre et de cinéma – immense mascarade destinée à rassurer la communauté internationale sur le sort réservé aux juifs. Par rapport au documentaire de Lanzmann, Bouchaud et son équipe font le choix de se passer de toute image pour illustrer le propos des deux hommes. Quelques sons à peine viennent soutenir leurs récits, à qui reviennent la pleine responsabilité de faire voir. L’enjeu est désormais de savoir si Rossel avait conscience que c’était une mascarade au moment de sa visite. Ce qui passait pour le recueil d’un témoignage précieux tourne progressivement à l’interrogatoire. Lanzmann emploie de plus en plus fréquemment un conditionnel accusateur, suggérant « vous auriez pu », « vous auriez dû »…, et se sert du rapport de Rossel « plutôt rose » comme d’une pièce à conviction contre lui. À force d’être interrogé, Rossel laisse peu à peu transparaître un antisémitisme qui paraît à première écoute inconcevable. L’accusation se formule se précise : alors que la consigne était pour lui de « voir au-delà », il n’a fait que voir ce que les nazis voulaient bien lui montrer.

Plus que les quelques pas de côté grâce auxquels les artistes s’efforcent de réintroduire du jeu, un écart ludique qui mettrait à distance le matériau délicat dont les acteurs s’approprient – ludisme qui ne fonctionne pas, car le sujet ne s’y prête pas, qu’il faut accepter de se passer de toute distance, renoncer aux rires (rires qui plus est gênés, qui décuplent le malaise) – c’est ce retournement radical qui rapproche de l’histoire et justifie la mise en théâtre. Le spectacle déstabilise profondément en confrontant à un personnage dans un premier temps institué avant d’être progressivement inquiété et accusé d’être le rouage d’un vaste système de silenciation, un complice qui a détourné les yeux devant l’horreur et ainsi contribué à perpétuer le crime de masse. Il y a quelque chose de cruel à mettre ainsi en valeur la culpabilité d’un homme qui paraît se tromper de cible. Mais comme au procès d’Eichmann, l’humanité d’un individu isolé ne doit pas faire écran, l’excuse du système global doit être mise en déroute pour en traquer les multiples joints.

Le spectacle nous invite nous aussi à « voir au-delà » de la mise en scène, à dépasser la dignité du témoin qui menace de s’offusquer à tout instant et qui revendique le temps passé et les circonstances, pour ne pas se laisser aveugler – comme Rossel s’est (volontairement) laissé aveugler par la politesse du commandant du camp d’Auschwitz. Bouchaud, Noaille et ceux qui signent avec eux le spectacle nous invitent à ne pas nous détourner le regard, à refuser les mises en scène en trompe-l’œil et les leurres, pour identifier la responsabilité, et même à accuser la neutralité – en l’occurrence helvète, qui se rappelle régulièrement à nous grâce à un coucou – de complicité. Voir et entendre au-delà, nous aussi, en entendant une parole rejouée, mise en scène, dont la valeur est progressivement mise en doute.

Le spectacle nous invite nous aussi à « voir au-delà » de la mise en scène, à dépasser la dignité du témoin qui menace de s’offusquer à tout instant et qui revendique le temps passé et les circonstances, pour ne pas se laisser aveugler – comme Rossel s’est (volontairement) laissé aveugler par la politesse du commandant du camp d’Auschwitz. Bouchaud, Noaille et ceux qui signent avec eux le spectacle nous invitent à ne pas nous détourner le regard, à refuser les mises en scène en trompe-l’œil et les leurres, pour identifier la responsabilité, et même à accuser la neutralité – en l’occurrence helvète, qui se rappelle régulièrement à nous grâce à un coucou – de complicité. Voir et entendre au-delà, nous aussi, en entendant une parole rejouée, mise en scène, dont la valeur est progressivement mise en doute.

F.

Pour en savoir plus sur « Un vivant qui passe », rendez-vous sur le site du Théâtre de la Bastille.