Des mille raisons qui semblaient rendre impossible la transcription dramatique des Frères Karamazov, voici, je pense, la plus grave : l’abondance extraordinaire du roman est un des éléments essentiels de sa beauté ; il ne serait pas ce qu’il est, un des plus accablants chefs-d’œuvre de la littérature, s’il avait cent pages de moins. On y trouve une quantité de passages inutiles à l’intrigue, des dissertations étranges, des épisodes secondaires que l’on a cru pouvoir détacher du drame principal (Les Précoces, une immense discussion philosophique entre Ivan et Aliocha). Nul roman n’est fait pour tenter davantage les élagueurs et ceux qui, en lisant un livre, rêvent d’abord complaisamment aux coupures qu’on y pourrait faire. Pourtant, aucun détail n’est inutile. Les œuvres de Dostoïevski ne sont pas de celles qui se prêtent sans dommage à la simplification. La vie presqu’épouvantable qu’elles respirent, et ce visage humble et violent que chacun de leurs personnages tient vers nous tourné, comprenons que s’en effacerait l’ardeur si nous enlevions la moindre page du livre. L’épreuve fut faite et justement avec les Karamazov. Qui n’a ressenti un malaise déçu à lire certaine traduction récente sans vergogne abrégée ? La raison de ce pâlissement que fait subir à l’œuvre la plus minime suppression, est facile à découvrir : Dostoïevski n’arrive à éveiller la vie qu’à force de compliquer et de charger son intrigue. Ce n’est pas par quelques traits nets et dépouillés qu’il la dessine et qu’il l’anime ; elle ne commence à tressaillir qu’au moment où elle atteint sa suprême complexité. Et n’est-il pas temps de comprendre combien la complication est une valeur littéraire importante ? La simplicité c’est la généralité. Plus l’œuvre devient complexe, plus elle se fait particulière, par suite plus elle vit. Il ne faut pas écouter la paresse de quelques-uns qui craignent les livres « embrouillés ». Si le roman des Frères Karamazov paraît si formidablement réel, c’est qu’il est écrit sans aucun sacrifice. La multiplicité des épisodes, la masse même des événements et des moments, leur enchevêtrement indescriptible donnent à l’œuvre une existence, une présence terribles.

Mais le théâtre est l’art des sacrifices. Le roman ne peut devenir drame que s’il abandonne tout ce qu’il comportait d’épisodique. Et voici où MM. Jacques Copeau et Jean Croué ont fait preuve d’une habileté et d’une intelligence profondes. Ils ont su trouver l’équivalent dramatique de la complexité de Dostoïevski. Ils n’ont essayé ni de transporter sur la scène l’œuvre complète, ni de l’analyser jusqu’à n’en avoir plus que l’extrait tragique. L’intrigue de leur drame est loin d’être simple. Les critiques ont tous éprouvé une grande et très naturelle difficulté à la raconter à leurs lecteurs. Certains ont déclaré qu’ils renonçaient à résumer la pièce. Les auteurs en effet ont accueilli — le sujet des Précoces mis à part — la triple histoire que leur proposait le roman : le drame — à moitié engagé dans le passé — qui se joue entre Ivan et Dmitri autour de Katherina Ivanovna ; la rivalité que fait naître entre Dmitri et son père le farouche désir qu’ils ont tous deux de Grouchenka ; enfin l’hésitation des responsabilités autour de l’assassinat du vieillard. Cependant pas un instant la pièce n’est confuse ; on la suit d’un bout à l’autre sans embarras. La ligne tragique est d’une admirable netteté. Nulle division de l’intérêt ; tout est pris dans le même mouvement. Comment expliquer que des événements aussi complexes, des relations aussi diverses entre des personnages aussi nombreux, gardent, privés des commentaires et des détails du roman, une parfaite limpidité ? C’est qu’ils sont éclairés par les personnages. Au lieu que les péripéties du drame viennent nous renseigner sur l’âme des acteurs, ce sont les acteurs qui nous aident à comprendre ce qui se passe. En effet dès que chacun paraît, il est vivant, il est un individu, il est incomparable. Sans doute nous avons encore bien des choses à apprendre sur lui et nous ne devinerions pas ce qu’il va faire. Mais il est là, il est présent. C’est lui, et non pas tel autre. Et en toute occasion où nous l’irions rencontrer, si étrange, si peu préparé que soit son geste, cependant nous le comprendrons, — pour cette seule raison que ce sera son geste. Il portera partout la lumière de sa personnalité. II débrouillera rien qu’en y passant tous les détours de la péripétie. Peut-être serons-nous bien embarrassés si l’on nous demande pourquoi telle aventure nous semble si naturelle ; et s’il faut la justifier logiquement, elle nous paraîtra ridicule. En effet où est le lien entre l’histoire de Dmitri et de Katherina et les amours de Dmitri et de Grouchenka sinon en Dmitri lui-même ? Et pourquoi admettrons-nous qu’au lieu de Dmitri ce soit Smerdiakof qui ait tué le père, sinon parce que nous voyons Smerdiakof lui-même, avec cet air de bassesse vengée et brisée à la fois que lui donne le grand acteur qu’est M. Dullin, s’approcher d’Ivan en levant enfin les yeux ?

On pourrait dire d’une façon plus abstraite : c’est parce que les auteurs ont su donner à chaque personnage toute sa complexité, que la complexité des événements est si facile à démêler. Ils se sont servis d’une complication pour éclaircir l’autre. Ils ont si bien combiné les traits multiples et contraires de chaque figure qu’ils ont formé un individu qui s’est levé, qui s’est mis à vivre avec une âme unique, laissant voir, comme un rayonnement émané de lui-même, ses relations cachées et délicates avec tous les autres.

Qu’importent d’une œuvre si noblement réussie les quelques défauts qu’on ne voit pas ? Le quatrième acte est peut-être un peu trop un simple tableau ; le caractère de Katherina est un peu abandonné au cinquième acte… Mais ce sont là des détails qui ne comptent pas. Les deux auteurs ont fait preuve dans cette adaptation d’une telle science du théâtre qu’il faut attendre, non plus peut-être de leur collaboration, mais de leurs efforts distincts, des œuvres personnelles de la plus haute valeur.

Jacques Rivière, in La Nouvelle Revue Française, mai 1911

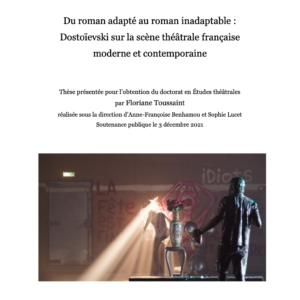

Arsène Durec et Charles Dullin dans Les Frères Karamazov de Copeau,

mise en scène d’Arsène Durec