« La Plâtrière » de Thomas Bernhard [extrait] – la folie intellectuelle

« Vous le savez, j’écris un traité dont je vous ai souvent parlé. C’est toujours ce traité qui m’absorbe », aurait-il dit, « une folie, vous savez, une folie à laquelle toute ma vie est suspendue, vous savez, – a-t-il dit, d’après Wieser – la folie intellectuelle a ceci de particulier qu’on y accroche sa vie, il faut se consumer pour elle à l’exclusion du reste.…

La Plâtrière est le quatrième roman de Thomas Bernhard, publié en 1970. Il vient après Gel, qui fait connaître l’auteur, ou Perturbation, mais avant les grandes œuvres que sont Le Neveu de Wittgenstein, Le Naufragé, Des arbres à abattre, Maîtres anciens ou Extinction. Le style si singulier de Bernhard, déployé au cours d’interminables paragraphes, caractérisé par la répétition, est déjà en place. De même que la thématique indissociable de ce style, celle de l’obsession. Dans La Plâtrière, l’obsession de Konrad, personnage saisi au moment critique où il vient de tuer sa femme, s’accorde au pluriel.

La Plâtrière est le quatrième roman de Thomas Bernhard, publié en 1970. Il vient après Gel, qui fait connaître l’auteur, ou Perturbation, mais avant les grandes œuvres que sont Le Neveu de Wittgenstein, Le Naufragé, Des arbres à abattre, Maîtres anciens ou Extinction. Le style si singulier de Bernhard, déployé au cours d’interminables paragraphes, caractérisé par la répétition, est déjà en place. De même que la thématique indissociable de ce style, celle de l’obsession. Dans La Plâtrière, l’obsession de Konrad, personnage saisi au moment critique où il vient de tuer sa femme, s’accorde au pluriel.

Quelques mois après la publication de La Mort à Venise, nouvelle d’une centaine de pages que Luchino Visconti a rendu célèbre en l’adaptant au cinéma, Thomas Mann se lance dans un nouveau chantier qui l’occupera près de dix ans, La Montagne magique. Il commence l’écriture de cet ample roman de près de 1000 pages en 1913, à la veille du premier conflit mondial du début du XXe siècle. Mais s’il choisit pour arrière-plan de son œuvre le monde dans lequel il vit, il ne mentionne l’actualité brûlante dont il est le témoin que dans le tout dernier chapitre. Le récit qu’il déploie, qui relate la vie de pensionnaires retirés dans un sanatorium en haute montagne, se tient en effet à distance du « monde d’en bas » et des bouleversements qui s’y préparent. Plutôt que de s’efforcer de penser directement les événements de son époque, Thomas Mann mène dans cette œuvre une réflexion sur le temps, qui, de manière inattendue, finit par ramener à l’Histoire.

Quelques mois après la publication de La Mort à Venise, nouvelle d’une centaine de pages que Luchino Visconti a rendu célèbre en l’adaptant au cinéma, Thomas Mann se lance dans un nouveau chantier qui l’occupera près de dix ans, La Montagne magique. Il commence l’écriture de cet ample roman de près de 1000 pages en 1913, à la veille du premier conflit mondial du début du XXe siècle. Mais s’il choisit pour arrière-plan de son œuvre le monde dans lequel il vit, il ne mentionne l’actualité brûlante dont il est le témoin que dans le tout dernier chapitre. Le récit qu’il déploie, qui relate la vie de pensionnaires retirés dans un sanatorium en haute montagne, se tient en effet à distance du « monde d’en bas » et des bouleversements qui s’y préparent. Plutôt que de s’efforcer de penser directement les événements de son époque, Thomas Mann mène dans cette œuvre une réflexion sur le temps, qui, de manière inattendue, finit par ramener à l’Histoire.

C’est au fond une aventure singulière que cette acclimatation à un lieu étranger, que cette adaptation et cette transformation parfois pénible que l’on subit en quelque sorte pour elle-même, et avec l’intention arrêtée d’y renoncer dès qu’elle sera achevée, et de revenir à notre état antérieur. On insère ces sortes d’expériences, comme une interruption, comme un intermède, dans le cours principal de la vie, et cela dans un but de « délassement », c’est-à-dire afin de changer et de renouveler le fonctionnement de l’organisme qui courait le risque et qui était déjà en train de se gâter, dans le train-train inarticulé de l’existence, de s’y fatiguer et de s’y énerver.

C’est au fond une aventure singulière que cette acclimatation à un lieu étranger, que cette adaptation et cette transformation parfois pénible que l’on subit en quelque sorte pour elle-même, et avec l’intention arrêtée d’y renoncer dès qu’elle sera achevée, et de revenir à notre état antérieur. On insère ces sortes d’expériences, comme une interruption, comme un intermède, dans le cours principal de la vie, et cela dans un but de « délassement », c’est-à-dire afin de changer et de renouveler le fonctionnement de l’organisme qui courait le risque et qui était déjà en train de se gâter, dans le train-train inarticulé de l’existence, de s’y fatiguer et de s’y énerver.

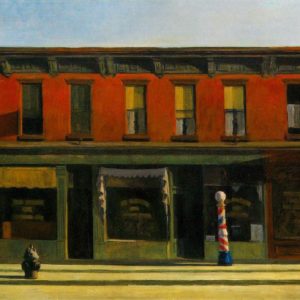

Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique.

S’appliquer. Prendre son temps.

Noter le lieu : la terrasse d’un café près du carrefour Bac-Saint-Germain

l’heure : sept heures du soir

la date : 15 mai 1973

le temps : beau fixe

Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ?

Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir.

Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique.

S’appliquer. Prendre son temps.

Noter le lieu : la terrasse d’un café près du carrefour Bac-Saint-Germain

l’heure : sept heures du soir

la date : 15 mai 1973

le temps : beau fixe

Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ?

Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir.

Depuis deux siècles le tantôt, ton Dom Juan, mon cher, il a pris du bleu sur la touche, et à force d’être joué, on lui a trouvé des fossettes que tu ne lui connaissais pas, à ton marmouset. Tu l’as vu, joué par Jouvet ? tu l’as vu, joué par Vilar ? Au bout de deux siècles, il a atteint l’âge d’Arnolphe, un vieillard de quarante ans qui ne se donne pas la peine de faire l’éducation des filles, se contentant de les baiser.

Depuis deux siècles le tantôt, ton Dom Juan, mon cher, il a pris du bleu sur la touche, et à force d’être joué, on lui a trouvé des fossettes que tu ne lui connaissais pas, à ton marmouset. Tu l’as vu, joué par Jouvet ? tu l’as vu, joué par Vilar ? Au bout de deux siècles, il a atteint l’âge d’Arnolphe, un vieillard de quarante ans qui ne se donne pas la peine de faire l’éducation des filles, se contentant de les baiser.

En 2009, Georges Banu faisait paraître Des murs… au Mur aux Editions Gründ. En 2015, La Porte, au cœur de l’intime, aux Editions Arléa. Cette dernière maison a offert à l’auteur une nouvelle opportunité d’écrire un de ces textes situés un peu à la marge de ses publications habituelles, généralement consacrées au théâtre.

En 2009, Georges Banu faisait paraître Des murs… au Mur aux Editions Gründ. En 2015, La Porte, au cœur de l’intime, aux Editions Arléa. Cette dernière maison a offert à l’auteur une nouvelle opportunité d’écrire un de ces textes situés un peu à la marge de ses publications habituelles, généralement consacrées au théâtre.

"C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête, on sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin".

"C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête, on sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin".

"Mon Dieu ! Il faut plier bagages."

"Cette épidémie est partout."

"Pouvez-vous me dire, mes sœurs, où je pourrais acheter du lait ?"

"Rentre chez toi, sur-le-champ."

"Ils n’éteignent plus le feu quand la peste menace. Chacun ne pense plus qu’à la peste."

"Qui sait aujourd’hui ce que demain sera ?"

"Comme si un livre avait de l’importance maintenant."

"Mon Dieu ! Il faut plier bagages."

"Cette épidémie est partout."

"Pouvez-vous me dire, mes sœurs, où je pourrais acheter du lait ?"

"Rentre chez toi, sur-le-champ."

"Ils n’éteignent plus le feu quand la peste menace. Chacun ne pense plus qu’à la peste."

"Qui sait aujourd’hui ce que demain sera ?"

"Comme si un livre avait de l’importance maintenant."

VARDAMAN

Alors, je me mets à courir. Je vais derrière la maison et, arrivé à la véranda, je m’arrête, et alors je commence à pleurer. Je peux sentir à quel endroit se trouvait le poisson, dans la poussière. Il est coupé en morceaux maintenant, en morceaux de non-poisson, de non-sang sur mes mains et sur ma blouse. Et puis ça n’était pas encore arrivé. Ça ne s’était pas encore produit. Et maintenant elle a pris tant d’avance que je ne peux pas la rattraper.

VARDAMAN

Alors, je me mets à courir. Je vais derrière la maison et, arrivé à la véranda, je m’arrête, et alors je commence à pleurer. Je peux sentir à quel endroit se trouvait le poisson, dans la poussière. Il est coupé en morceaux maintenant, en morceaux de non-poisson, de non-sang sur mes mains et sur ma blouse. Et puis ça n’était pas encore arrivé. Ça ne s’était pas encore produit. Et maintenant elle a pris tant d’avance que je ne peux pas la rattraper.