Le Théâtre Gérard Philipe ouvre sa saison avec Un Conte de Noël de Julie Deliquet, nouvelle directrice des lieux, mais aussi avec la reprise d'Onéguine, spectacle créé il y a un an et demi au même endroit par Jean Bellorini, son prédécesseur. Onéguine s’inscrit dans la continuité des précédents spectacles de Bellorini, et tout particulièrement de ses Karamazov d’après Dostoïevski (spectacle créé à Avignon en 2016). D’abord parce que Pouchkine, poète du XIXe siècle, est une référence déterminante dans la littérature et la culture russe, et que Dostoïevski lui a rendu hommage dans un discours célèbre peu avant sa mort. Ensuite parce que l’œuvre la plus connue de Pouchkine, Eugène Onéguine a récemment été retraduite par André Markowicz, traducteur de référence de Dostoïevski aujourd’hui, qui a réussi la gageure de traduire ce roman écrit en vers en octosyllabes rimés. Pour amener sur scène ce texte qui transcende les genres, qui se situe au carrefour du roman, de la poésie, et peut-être même du théâtre, Bellorini a conçu un dispositif qui place en son cœur l’écoute – celle d’une histoire, et celle d’une langue poétique.

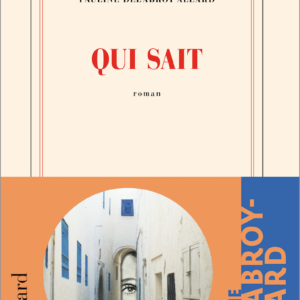

Qui sait était un roman attendu de la rentrée littéraire 2022. Il est le deuxième de Pauline Delabroy-Allard, qui a fait irruption dans le paysage il y a quatre ans avec un premier livre publié aux Éditions de Minuit, Ça raconte Sarah, plusieurs fois récompensé. Entre temps, elle a fait paraître des livres pour enfants et un objet hybride, mêlant textes poétiques et photographies, publié par l’Iconopop, Maison tanière. Qui sait est cette fois publié chez Gallimard, et sous-titré « roman », comme Ça raconte Sarah. Pourtant, comme Ça raconte Sarah, les inspirations de ce texte sont autobiographiques, et elles produisent un effet de frottement entre fiction et réalité, que la mise en garde ne parvient pas tout à fait à faire oublier. Ce frottement rend attentif au travail de l’écriture plus encore qu’à l’histoire racontée, une écriture qui saisit le monde à bras le corps.

Qui sait était un roman attendu de la rentrée littéraire 2022. Il est le deuxième de Pauline Delabroy-Allard, qui a fait irruption dans le paysage il y a quatre ans avec un premier livre publié aux Éditions de Minuit, Ça raconte Sarah, plusieurs fois récompensé. Entre temps, elle a fait paraître des livres pour enfants et un objet hybride, mêlant textes poétiques et photographies, publié par l’Iconopop, Maison tanière. Qui sait est cette fois publié chez Gallimard, et sous-titré « roman », comme Ça raconte Sarah. Pourtant, comme Ça raconte Sarah, les inspirations de ce texte sont autobiographiques, et elles produisent un effet de frottement entre fiction et réalité, que la mise en garde ne parvient pas tout à fait à faire oublier. Ce frottement rend attentif au travail de l’écriture plus encore qu’à l’histoire racontée, une écriture qui saisit le monde à bras le corps.

Séverine Chavrier s’aventure sur un terrain déjà balisé par le Polonais Krystian Lupa. Après lui qui s’est constitué en spécialiste de Thomas Bernhard avec cinq spectacles créés ces vingt-cinq dernières années, elle entreprend la deuxième adaptation de l’une de ses œuvres, La Plâtrière, sous le titre Ils nous ont oubliés, après Nous sommes repus mais pas repentis d’après Déjeuner chez Wittgenstein en 2016. Les démarches de ces deux artistes sont profondément différentes comme le signale d’emblée les titres de leurs spectacles. Alors que Lupa, dans son adaptation de La Plâtrière comme dans ses autres adaptations, cherche à prolonger l’œuvre par la scène, à en suivre les ramifications souterraines pour « atteindre, par le langage théâtral, des zones où la narration littéraire n’est pas parvenue », Séverine Chavrier annonce un spectacle « basé sur le roman La Plâtrière ». L’adaptation est conçue comme une variation à partir de l’œuvre première, une impulsion pour la création d’une œuvre nouvelle, une œuvre avant tout scénique, qui multiplie les moyens de manière ambitieuse.

Séverine Chavrier s’aventure sur un terrain déjà balisé par le Polonais Krystian Lupa. Après lui qui s’est constitué en spécialiste de Thomas Bernhard avec cinq spectacles créés ces vingt-cinq dernières années, elle entreprend la deuxième adaptation de l’une de ses œuvres, La Plâtrière, sous le titre Ils nous ont oubliés, après Nous sommes repus mais pas repentis d’après Déjeuner chez Wittgenstein en 2016. Les démarches de ces deux artistes sont profondément différentes comme le signale d’emblée les titres de leurs spectacles. Alors que Lupa, dans son adaptation de La Plâtrière comme dans ses autres adaptations, cherche à prolonger l’œuvre par la scène, à en suivre les ramifications souterraines pour « atteindre, par le langage théâtral, des zones où la narration littéraire n’est pas parvenue », Séverine Chavrier annonce un spectacle « basé sur le roman La Plâtrière ». L’adaptation est conçue comme une variation à partir de l’œuvre première, une impulsion pour la création d’une œuvre nouvelle, une œuvre avant tout scénique, qui multiplie les moyens de manière ambitieuse.

D’un roman né de la réalisation d’un film de Pasolini, Pierre Maillet a entrepris de faire une adaptation. Ce faisant, il tire parti de l’art hybride de l’artiste italien, écrivain, poète, journaliste et encore réalisateur, qui avait rêvé de donner une forme théâtrale à son œuvre, Théorème. Entouré d’une dizaine d’acteurs à l’énergie communicative, Pierre Maillet réalise ce rêve et s’approprie ce texte singulier, qui offre le récit d’un ange qui passe dans une famille et en désaxe tous les membres. La structuration de l’œuvre en deux parties, de la séduction à l’abandon aux multiples conséquences, aurait probablement réclamé une rupture plus nette dans le spectacle, mais la jubilation première l’emporte sur la gravité – scindant la perception entre le partage authentique de cette jubilation et l’impression de désinvolture que laisse la fin du spectacle.

D’un roman né de la réalisation d’un film de Pasolini, Pierre Maillet a entrepris de faire une adaptation. Ce faisant, il tire parti de l’art hybride de l’artiste italien, écrivain, poète, journaliste et encore réalisateur, qui avait rêvé de donner une forme théâtrale à son œuvre, Théorème. Entouré d’une dizaine d’acteurs à l’énergie communicative, Pierre Maillet réalise ce rêve et s’approprie ce texte singulier, qui offre le récit d’un ange qui passe dans une famille et en désaxe tous les membres. La structuration de l’œuvre en deux parties, de la séduction à l’abandon aux multiples conséquences, aurait probablement réclamé une rupture plus nette dans le spectacle, mais la jubilation première l’emporte sur la gravité – scindant la perception entre le partage authentique de cette jubilation et l’impression de désinvolture que laisse la fin du spectacle.

Le Théâtre Gérard Philipe ouvre sa saison avec Un Conte de Noël de Julie Deliquet, nouvelle directrice des lieux, mais aussi avec la reprise d'Onéguine, spectacle créé il y a un an et demi au même endroit par Jean Bellorini, son prédécesseur. Onéguine s’inscrit dans la continuité des précédents spectacles de Bellorini, et tout particulièrement de ses Karamazov d’après Dostoïevski (spectacle créé à Avignon en 2016). D’abord parce que Pouchkine, poète du XIXe siècle, est une référence déterminante dans la littérature et la culture russe, et que Dostoïevski lui a rendu hommage dans un discours célèbre peu avant sa mort. Ensuite parce que l’œuvre la plus connue de Pouchkine, Eugène Onéguine a récemment été retraduite par André Markowicz, traducteur de référence de Dostoïevski aujourd’hui, qui a réussi la gageure de traduire ce roman écrit en vers en octosyllabes rimés. Pour amener sur scène ce texte qui transcende les genres, qui se situe au carrefour du roman, de la poésie, et peut-être même du théâtre, Bellorini a conçu un dispositif qui place en son cœur l’écoute – celle d’une histoire, et celle d’une langue poétique.

Le Théâtre Gérard Philipe ouvre sa saison avec Un Conte de Noël de Julie Deliquet, nouvelle directrice des lieux, mais aussi avec la reprise d'Onéguine, spectacle créé il y a un an et demi au même endroit par Jean Bellorini, son prédécesseur. Onéguine s’inscrit dans la continuité des précédents spectacles de Bellorini, et tout particulièrement de ses Karamazov d’après Dostoïevski (spectacle créé à Avignon en 2016). D’abord parce que Pouchkine, poète du XIXe siècle, est une référence déterminante dans la littérature et la culture russe, et que Dostoïevski lui a rendu hommage dans un discours célèbre peu avant sa mort. Ensuite parce que l’œuvre la plus connue de Pouchkine, Eugène Onéguine a récemment été retraduite par André Markowicz, traducteur de référence de Dostoïevski aujourd’hui, qui a réussi la gageure de traduire ce roman écrit en vers en octosyllabes rimés. Pour amener sur scène ce texte qui transcende les genres, qui se situe au carrefour du roman, de la poésie, et peut-être même du théâtre, Bellorini a conçu un dispositif qui place en son cœur l’écoute – celle d’une histoire, et celle d’une langue poétique.

Le premier signe avant-coureur d’un processus, qui devait aboutir au déclin de la narration, fut l’apparition du roman au début des Temps modernes. Ce qui distingue le roman du récit (et de l’épopée au sens étroit), c’est qu’il est inséparable du livre. Le roman n’a pu se développer qu’avec l’invention de l’imprimerie. La tradition orale – domaine de l’épopée – est d’une tout autre nature que ce qui fait l’étoffe même du roman.

Le premier signe avant-coureur d’un processus, qui devait aboutir au déclin de la narration, fut l’apparition du roman au début des Temps modernes. Ce qui distingue le roman du récit (et de l’épopée au sens étroit), c’est qu’il est inséparable du livre. Le roman n’a pu se développer qu’avec l’invention de l’imprimerie. La tradition orale – domaine de l’épopée – est d’une tout autre nature que ce qui fait l’étoffe même du roman.

Les Somnambules d’Hermann Broch est une de ces sommes romanesques du début du XXe siècle, comme le sont A la Recherche du temps perdu de Proust, Un homme sans qualités de Robert Musil ou La Montagne magique de Thomas Mann. A l’époque où l’Europe vole en éclats, entre la guerre et la révolution russe, où l’unité de l’individu est remise en question avec la découverte de la psychanalyse, la littérature se pose la question de leur représentation. La synthèse paraît désormais impossible pour dire un monde désormais incompréhensible, que plus aucun système de valeur ne peut expliquer. Seul le roman, par son amplitude et la générosité avec laquelle il accueille toutes les formes d’écritures possibles semble pouvoir tenter de capter une parcelle ce chaos. L’Autrichien Hermann Broch se confronte pleinement à ces questions dans cette œuvre de 700 pages, ou plutôt ce triptyque qui accole trois romans, trois trajectoires de trois personnages qui constituent les bases d’un diagnostic sur son temps – mais un diagnostic qui reste souterrain, qui ne vient pas sublimer la singularité de ces trois parties et en proposer une interprétation globale, qui serait contradictoire avec ce monde dont Broch s'efforce de rendre compte.

Les Somnambules d’Hermann Broch est une de ces sommes romanesques du début du XXe siècle, comme le sont A la Recherche du temps perdu de Proust, Un homme sans qualités de Robert Musil ou La Montagne magique de Thomas Mann. A l’époque où l’Europe vole en éclats, entre la guerre et la révolution russe, où l’unité de l’individu est remise en question avec la découverte de la psychanalyse, la littérature se pose la question de leur représentation. La synthèse paraît désormais impossible pour dire un monde désormais incompréhensible, que plus aucun système de valeur ne peut expliquer. Seul le roman, par son amplitude et la générosité avec laquelle il accueille toutes les formes d’écritures possibles semble pouvoir tenter de capter une parcelle ce chaos. L’Autrichien Hermann Broch se confronte pleinement à ces questions dans cette œuvre de 700 pages, ou plutôt ce triptyque qui accole trois romans, trois trajectoires de trois personnages qui constituent les bases d’un diagnostic sur son temps – mais un diagnostic qui reste souterrain, qui ne vient pas sublimer la singularité de ces trois parties et en proposer une interprétation globale, qui serait contradictoire avec ce monde dont Broch s'efforce de rendre compte.