Après de premiers courts textes autofictionnels ou autobiographiques, Les Armoires vides, La Femme gelée, La Place, Une femme ou encore L’Événement, Annie Ernaux opère un déplacement avec Les Années, en 2008. Cette œuvre se distingue des précédentes par son ampleur tout d’abord – 240 pages –, et par le fait que le « je » disparaît à la faveur d’un « on » et d’un occasionnel « elle », signe le plus manifeste d’un changement de focale. L’autrice ne se livre pas cette fois au récit plusieurs fois repris par différentes entrées d’un parcours de transfuge de classe. Si sa trajectoire est toujours présente en filigrane, car elle se conserve comme point d’observation de la société dans laquelle elle vit, son projet est cette fois beaucoup plus ambitieux : rendre compte des années. Le titre est provoquant, car il ne dit pas lesquelles, mais il invite de cette façon à renoncer à aborder le texte comme un document strictement historique sur une période précisément balisée. S’il en est malgré tout bien un, c’est au même titre que les archives INA dont il partage la saveur, mais une saveur décuplée par sa longueur et sa capacité à rétablir de la continuité dans notre appréhension du temps.

Un mode lyrique est adopté dans les premières et les dernières pages : l’écriture est présentée comme un moyen de sauver une série de souvenirs, listés en vrac. Certains sont cryptés, personnels ; d’autres plus partageables car liés à des œuvres ou des phrases caractéristiques. Après ce préambule, l’œuvre est constituée d’une suite de paragraphes, parfois séparés par un saut de ligne plus grand qui indique discrètement la fin d’une séquence, mais qui souligne en même temps la continuité, l’absence de rupture nette dans le récit entrepris des années vécues entre la naissance, pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’âge mur, à la fin des années 2000. Dans ce flux, les dates sont rarement explicites, et c’est grâce aux événements saillants de cette période que l’on se repère. Le geste opéré dans cette œuvre ne s’explicite que dans ses toutes dernières pages, mais on en comprend très vite le sens : il s’agit de saisir l’air du temps, non pas d’une époque, mais sur près de 70 ans.

Un mode lyrique est adopté dans les premières et les dernières pages : l’écriture est présentée comme un moyen de sauver une série de souvenirs, listés en vrac. Certains sont cryptés, personnels ; d’autres plus partageables car liés à des œuvres ou des phrases caractéristiques. Après ce préambule, l’œuvre est constituée d’une suite de paragraphes, parfois séparés par un saut de ligne plus grand qui indique discrètement la fin d’une séquence, mais qui souligne en même temps la continuité, l’absence de rupture nette dans le récit entrepris des années vécues entre la naissance, pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’âge mur, à la fin des années 2000. Dans ce flux, les dates sont rarement explicites, et c’est grâce aux événements saillants de cette période que l’on se repère. Le geste opéré dans cette œuvre ne s’explicite que dans ses toutes dernières pages, mais on en comprend très vite le sens : il s’agit de saisir l’air du temps, non pas d’une époque, mais sur près de 70 ans.

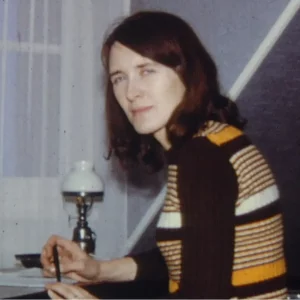

Pour ce faire, l’autrice s’appuie sur des photographies, constitués en repères, non pas intimes mais esthétiques et sociologiques : elle analyse la qualité de la photographie, les poses et les vêtements de celles et ceux qui y figurent, essaie de reconstituer les circonstances de la prise et les relations entre les êtres. Ces documents, soigneusement décrits, viendront ponctuer l’œuvre à intervalles réguliers, interprétés comme les signes d’une période – jusqu’à ce que l’archivage compulsif du présent amenuise la portée des photographies, leur capacité à révéler toute une époque.

Pour rendre compte des époques qu’elle a traversées, Annie Ernaux essaie également de reconstituer les sujets de conversations des grands repas de famille. Ceux auxquels elle assiste petite fille, au cours desquels se raconte la guerre de manière bravache mais partielle, où l’héroïsme rend les plus jeunes presque nostalgiques. Ceux qu’elle organise jeune mariée, au cours desquels elle reçoit les parents et beaux-parents pendant que les enfants font la sieste, qui sont l’occasion de démontrer la réussite du couple à travers l’étalage des biens acquis et la sophistication des menus. Enfin ceux qu’elle prépare avec soin pour ses enfants devenus adultes et leurs amis, alors qu’elle est proche de la retraite et qu’elle essaie de rester au contact de la jeunesse.

Le rituel des repas paraît l’une des rares constantes, d’un bout à l’autre de l’existence, malgré les bouleversements des modes de vie qu’Ernaux s’attache à décrypter dans le passage du monde d’après-guerre, où strictement tout est réutilisé, à la société de consommation, qui va toujours plus loin dans les besoins créés, les espaces qui lui sont dévolus dans la ville et la symbolique octroyée à la possession. Cette mutation majeure s’accompagne d’innombrables évolutions observées dans les relations garçons-filles puis hommes-femmes, la place accordée à la religion, à la sexualité, au corps, à l’hygiène et à la santé dans la société, le rôle croissant des médias dans l’appréhension du réel, ou le rapport des générations au temps, caractérisé comme un désintérêt progressif pour le passé à la faveur d’un présent urgent et d’un avenir toujours plus technologique.

Le rituel des repas paraît l’une des rares constantes, d’un bout à l’autre de l’existence, malgré les bouleversements des modes de vie qu’Ernaux s’attache à décrypter dans le passage du monde d’après-guerre, où strictement tout est réutilisé, à la société de consommation, qui va toujours plus loin dans les besoins créés, les espaces qui lui sont dévolus dans la ville et la symbolique octroyée à la possession. Cette mutation majeure s’accompagne d’innombrables évolutions observées dans les relations garçons-filles puis hommes-femmes, la place accordée à la religion, à la sexualité, au corps, à l’hygiène et à la santé dans la société, le rôle croissant des médias dans l’appréhension du réel, ou le rapport des générations au temps, caractérisé comme un désintérêt progressif pour le passé à la faveur d’un présent urgent et d’un avenir toujours plus technologique.

Dans cette écriture du temps qui passe, se retrouvent inévitablement des événements qui font unanimement dates : les guerres d’indépendance, mai 68, les élections présidentielles, 1989, le 11 septembre… d’autres n’ont pas conservé leur aura historique, mais l’autrice s’attache à montrer qu’elles ont teinté le présent, pour un temps. Dans cette manière de mettre tout sur le même plan, de rétablir de la continuité par le prisme du quotidien, le paradoxe est que les grands moments de l’histoire sont rarement vécus comme tels. À quantité de reprises, ils apparaissent plutôt comme des rendez-vous manqués. Leur perception est entravée par la perspective individuelle – annulés par la sidération, puis anéantis par les commentaires et analyses, de plus en plus abondants –, distordue par rapport au récit qu’en livre l’historiographie. Ce constat plusieurs fois confirmé engage en sous-main une réflexion sur ce qui fait ou non récit, au quotidien, ce qui a le temps ou non de faire récit, dans l’abondance des faits remarquables, et ce qui est constitué après coup comme événement par le récit.

L’œuvre ne prétend pas reconstituer les grands événements qui ont ponctué une vie individuelle. Elle est plutôt – ce qui est bien plus ambitieux – une tentative pour comprendre ce qui a véritablement modifié la vie du plus grand nombre, le « on » qui domine. Outre le fait que ce qu’on nomme les événements bouleversent rarement de manière immédiate, il apparaît que ce sont parfois des manières de penser ou de faire, beaucoup plus impalpables, qui inclinent les modes de vie. Annie Ernaux attache ainsi une importance toute particulière aux phrases, slogans, citations ou musiques qui constituent la rumeur du présent et qui marquent profondément la mémoire.

Dans cette saisie linéaire du passage du temps, il apparaît de manière surprenante que des sentiments que l’on croit caractéristiques de notre présent remontent à loin : les attentats et les coups de fil inquiets aux proches qu’ils entraînent, ou l’anxiété entretenue par les messages de mise en garde dans le métro. De même que l’impression de vivre dans un monde en crise permanente, déchiré par d’innombrables guerres aux quatre coins du monde qui submergent autant qu’elles paralysent l’émotion par surabondance. Les préoccupations écologiques qui caractérisent notre époque sont en revanche imperceptibles dans le récit de cette tranche de vie qui correspond à celle des boomers, pris dans la frénésie de la consommation.

Dans cette saisie linéaire du passage du temps, il apparaît de manière surprenante que des sentiments que l’on croit caractéristiques de notre présent remontent à loin : les attentats et les coups de fil inquiets aux proches qu’ils entraînent, ou l’anxiété entretenue par les messages de mise en garde dans le métro. De même que l’impression de vivre dans un monde en crise permanente, déchiré par d’innombrables guerres aux quatre coins du monde qui submergent autant qu’elles paralysent l’émotion par surabondance. Les préoccupations écologiques qui caractérisent notre époque sont en revanche imperceptibles dans le récit de cette tranche de vie qui correspond à celle des boomers, pris dans la frénésie de la consommation.

Pour reconstituer l’air du temps de toutes ces années, Annie Ernaux adopte une écriture plate, ou blanche, ou neutre. Ou du moins, elle entretient cette illusion – efficace –, car, dans le détail, cette écriture est beaucoup plus riche qu’elle n’en a l’air, elle contient quantité de tonalités et de sentiments, comme enfouis, mis en mineur. Le plus singulier est sans doute l’effort entrepris pour adopter une perspective individuelle, et, tout en même temps, reléguer cette perspective à l’arrière-plan. Ne retenant de sa vie que ce qu’elle peut avoir de représentatif pour les époques qu’elle traverse – l’enfance en province, l’ascension sociale par les études, le mariage, le divorce… –, l’autrice tente de se mettre elle-même à distance, afin de mettre sa trajectoire et sa sensibilité au service du récit d’un temps commun, partagé. L’enjeu est de réussir à congédier ce qui paraît premier dans l’appréhension du monde – soi –, sans pour autant anéantir totalement le « je », comme le fait l’historien. L’autrice opte donc pour le « elle », et l’opération se révèle beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. À plusieurs reprises, son moi paraît reprendre le dessus, s’imposer malgré lui et causer un déséquilibre dans le récit collectif.

Cette ligne de crête sur laquelle l’autrice entreprend de se maintenir pendant près de soixante-dix ans de vie donne lieu à une réflexion de plus en plus prégnante au fil des pages sur l’écriture de cette œuvre. Sa genèse, longuement mûrie, se révèle progressivement. On découvre que le projet de ce livre a été porté des années, mais sa forme n’a pu être trouvée dans le temps quotidien de la vie de famille et du travail d’enseignante. La table rase de la retraite a rouvert le champ des possibles, mais l’autrice évoque également une fausse piste en partie imputée à Proust. Les questions auxquelles l’écriture s’efforce de répondre sont les suivantes : comment rendre compte de l’air du temps, du temps collectif, mais aussi des temps apparemment inconciliables qui constituent une vie, de l’impossible continuité de soi à soi ? La résolution survient quand l’être de l’individu, parvenu à un certain âge, s’est d’une certaine manière stabilisé malgré l’impétuosité inlassable du présent, qui paraît constamment neuf, constamment insurmontable, constamment éprouvant à qui n’est pas en mesure de prendre du recul et de le réinscrire dans le sillage du passé. La réflexion menée par l’autrice sur l’écriture de son œuvre achève de convaincre de la singularité de son entreprise et de la grande pertinence de sa démarche, qui donne lieu à une archive sans pareil, un document précieux pour l’histoire, l’anthropologie et la sociologie, dont la nécessité pour l’appréhension des temps présents et passé est aussi évidente que le manque informulé qu’elle parvient à combler.

F.