Après Les Émigrants créé en janvier dernier à l’Odéon, et Balkony – Pieśni Miłosne créé quelques semaines plus tard et programmé au Printemps des comédiens en juin dernier, Lupa, inlassable créateur, est invité au Festival de Salzbourg avec un nouveau spectacle en cette fin d’été. Il revient à cette occasion à l’une de ses passions les plus constantes depuis les années 1980 : l’adaptation d’un roman-fleuve d’apparence inadaptable, qui a déjà suscité le désir d’autres artistes sans parvenir à une réalisation concrète. Son dévolu se jette cette fois sur La Montagne magique de Thomas Mann, roman de quelques mille pages au départ conçu comme un contrepoint à Mort à Venise. L’œuvre relate la vie d’une frange de la haute société européenne retirée dans un sanatorium à la veille de la Première Guerre mondiale, société dont les membres se révèlent moins soucieux de tisser des relations entre eux que de scruter les moindres oscillations de leur température et des battements de leur cœur, alors que le monde dont ils se sont extraits est sur le point de sombrer. Le terrain offert par le roman paraît à de multiples égards propice au déploiement de l’art de Lupa, qui immerge intensément dans l’œuvre, démontre une nouvelle fois la virtuosité scénique fascinante qu’il a développée de spectacle en spectacle et mène les acteurs et actrices lituaniens du Jaunimo Teatras à des hauteurs vertigineuses.

Le titre du spectacle est projeté sur un rideau de tulle qui ferme le plateau, rideau non cerné d’un cadre rouge, comme d’ordinaire, mais d’un cadre blanc. La surface de projection permet, à l’orée du spectacle, de résumer la situation qui sert de point de départ au roman – résumé lapidaire, réalisé dans un style télégraphique à plusieurs points de suspension près : Hans Castorp, étudiant sur le point de devenir ingénieur, orphelin de parents, quitte Hambourg pour rendre visite à son cousin Joachim au sanatorium de Berghoff situé au-dessus de Davos, pour un séjour d’une durée de trois semaines. Ces quelques données ne constituent pas les prémisses d’une narration linéaire. Elles ne servent pas de seuil au récit de la résistance première de Castorp aux mœurs du lieu qu’il découvre, sur lesquelles il porte un regard distancé, s’étonnant des réactions, ou plutôt de l’absence de réaction des pensionnaires face à tel ou tel (non-)événement, avant de se trouver progressivement contaminé par l’hypocondrie générale et rattrapé par la fatalité que l’on pressent dès les premières pages.

Non, Lupa redistribue d’emblée les cartes du récit pour tracer à travers lui son propre chemin, en commençant par un rêve de Castorp, porte d’entrée dans les œuvres plusieurs fois privilégiée dans des adaptations passées, grâce à laquelle le metteur en scène plonge aussitôt dans le maëlstrom des pensées les plus intimes et indéchiffrables des personnages. Le rideau de tulle s’ouvre ainsi sur la chambre de Castorp, espace quintessentiel de l’art de Lupa figuré par un bloc avancé au centre du plateau. Dans cette chambre un peu décatie, dont le style est plus lupien que mannien, se trouve le personnage principal, allongé sur son lit, et une femme rousse, assise à la table placée en son bout. Le metteur en scène ne prend pas le temps de présenter la femme et sa relation à l’homme, les clés narratives viendront plus tard. Il s’attache plutôt, dans un premier temps, à troubler les coordonnées spatio-temporelles et romanesques, notamment en dédoublant cette femme avec une autre actrice à la même coiffure, qui entre par une porte et ressort par une autre en les faisant toutes deux claquer après avoir traversé la scène d’un pas déterminé, à plusieurs reprises. Sons et images viennent ensuite se superposer au discours confus de Castorp – qui laisse entendre qu’il réside au sanatorium depuis sept mois déjà – et viennent ainsi accroître l’impression de tourbillon onirique qui s’empare aussitôt du spectateur. Tout se mêle : les personnes qu’il rencontre et qui l’observent, croit-il, les récits qu’on lui fait qui se déforment dans ses rêves, son obsession pour la russe Clawdia Chauchat, dont les manières le rebutent mais dont les yeux lui rappellent une amitié d’enfance.

Après avoir déstabilisé nos repères en procédant ainsi à une telle synthèse, Lupa déploie ce qu’il a amassé, en dépliant les détails, introduisant les personnages, reconstituant la situation minimale étirée au maximum par Mann. Sans tenir compte de la chronologie, il redistribue l’ordre des scènes pour nous mener à la fois plus vite, plus intensément et différemment dans ce qui constitue pour lui le cœur du roman. Il n’offre donc pas – ou pas tout de suite – le spectacle de la grande salle à manger du sanatorium dans lequel se retrouvent tous les personnages cinq fois par jour. La terrasse sur laquelle ils s’enroulent dans leurs peaux de chameau se fait aussi désirer avant de servir de cadre à une longue scène. Si c’est avant tout dans la chambre de Castorp qu’il invite, et, grâce à des images vidéo tournées en amont du spectacle, dans les escaliers de l’établissement dans lesquels il guette les déplacements de Clawdia Chauchat, ce n’est cependant pas par économie visuelle. Plus tard, Lupa donnera à voir le cabinet de consultation de Behrens – le médecin qui tient tous les pensionnaires enfermés dans l’établissement en leur préconisant des mois et des mois supplémentaires de cure –, son salon personnel, la plaine alentour, la forêt, une tempête de neige, une cascade… le tout soutenu par une musique qui suspend chaque tableau et contribue à troubler le déroulement de la narration en les déréalisant.

La scène centrale de la première partie du spectacle est sans doute celle de la conférence que donne Krokovski, second de Behrens, en charge de la santé psychique des patients. Mann ne fait qu’évoquer le thème de la conférence – l’amour –, mais Lupa s’en saisit grâce à la pratique de l’écriture apocryphe qu’il a développée au long d’années. Il parvient ainsi, avec ses acteurs et actrices, à offrir le spectacle de cette conférence, livrée dans le détail de ses errements et de ses contradictions, toiles et dessins empruntés à l’histoire de l’art ou à sa production personnelle à l’appui. Importe alors autant la thèse posée comme clé de lecture du roman, selon laquelle la maladie est une conséquence du sentiment amoureux, de son rapport douteux à la morale et de sa non-réalisation, que le spectacle offert par le public de cette conférence. Se manifeste alors la capacité extraordinaire de Lupa à faire jouer des personnages de second, voire de troisième plan, à leur donner de la consistance sans saturer le plateau de présences qui se parasiteraient l’une l’autre. L’observation de l’écoute plus ou moins attentive des patients, manifestée par des gestes minimes qui distinguent des personnages dans la masse, l’emporte progressivement sur le bavardage nébuleux de Krokovski. De même, plus tard, les réactions que Joachim retient alors que Castorp s’embourbe dans des explications confuses pour mieux se rapprocher du portrait de Clawdia Chauchat réalisé par le docteur Berhens, atteignent un degré de lisibilité extraordinaire par le spectacle de sa simple attention aux deux autres, qui lui confère une présence pleine à leurs côtés.

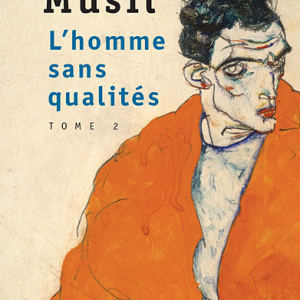

Ce travail sur l’incarnation de personnages, qui se manifeste dans ces scènes de manière particulièrement fascinante, permet à Lupa de donner chair aux deux cousins situés au centre du roman, pourtant difficiles à appréhender. À la lecture, ils paraissent presque deux hommes sans qualités, tant Mann les dit davantage mus par leur époque que par de véritables traits de caractère et une volonté qui les hisseraient au-dessus de la mêlée – conception qui n’est pas sans évoquer la pensée de Jung, auteur cher à Lupa. La dépersonnalisation qui les frappe tient aussi à la vie qu’ils mènent au sanatorium, fondée sur un retrait du reste du monde à la faveur d’une exacerbation des sensations physiques, une ultrasensibilité aux micro-variations du corps, dont le revers est une espèce d’insensibilité, une indifférence presque, aux autres et au réel. Hans Castorp et Joachim paraissent ainsi difficiles d’accès, simplement déterminés par leurs interactions avec les autres personnages, notamment Clawdia Chauchat, Maroussia, Behrens et Settembrini.

La méthode devenue célèbre de Lupa pour permettre à un acteur de travailler son personnage fait une nouvelle fois ses preuves avec Castorp, Joachim et tous les autres, incarnés par la troupe lituanienne qu’il a déjà dirigée à deux reprises. Il y a plus largement quelque chose qui relève de la puissance d’imagination des enfants dans la capacité qu’il a à donner un corps et une vie intérieure à des êtres de papier, ainsi qu’à toutes les images que peut faire naître la lecture d’une œuvre. On visite le Berghof dans ses moindres recoins grâce aux reconfigurations du plateau, aux projections vidéo et aux accessoires parfois impressionnants qu’il fait apparaître – comme l’appareil de Behrens qui lui permet de photographier les poumons de ses patients, espèce de périscope qui évoque l’univers de Jules Verne. On rencontre les personnages, principaux comme secondaires, grâce à la qualité de jeu de la troupe, mais aussi, en amont, grâce à la distribution précise de la vingtaine de rôle aux 17 acteurs et actrices, et grâce aux costumes dessinés par Piotr Skiba – tellement nombreux qu’ils donnent une perception très concrète de la richesse et de la vanité de cette haute société. L’acmé de tous les moyens mobilisés est atteinte pendant la scène de carnaval, dont les déguisements extravagants ne servent pas simplement à créer des images fantasmatiques, mais aussi à distinguer des individualités au sein de cette assemblée nombreuse, alors que se joue, à la marge du plateau, une scène poignante entre Castorp et la Chauchat. La finesse du jeu atteint alors un sommet grâce au va-et-vient entre la farandole du groupe et l’intimité sans cesse troublée du couple, l’une nourrissant l’autre, la perturbant, la relançant, alors que s’échangent enfin les mots longtemps ressassés, s’opère le rapprochement tant fantasmé à la faveur de l’emprunt d’un crayon – rapprochement qui paraît inéluctable mais qui est dramatiquement suspendu.

Après cette scène magistrale, arrive l’entracte – et comme souvent, la crainte de voir le mouvement retomber avec cette pause, nécessaire après 2h30 de spectacle et avant 2h30 à venir. Dans la seconde partie, surviennent encore de grands moments d’intensité, tels que la dépression de Castorp, prostré à son bureau face au mouvement de la trotteuse de sa montre, les retrouvailles de Castorp et Clawdia sur les hauteurs du sanatorium, le départ de Joachim et sa mort précédée de ses adieux à Maroussia, ou la grande séance de spiritisme qui clôt le spectacle. La dramaturgie d’ensemble paraît cependant rattrapée par le cours linéaire du roman, dont Lupa avait su se libérer au départ. Les scènes sont désormais davantage soumises à la nécessité narrative, et plus encore au rythme qui va avec, au détriment de la question centrale du temps qui structure l’ensemble du roman. Les scènes longues qui caractérisent d’ordinaire l’art de Lupa sont plus rares, et notre conscience de la durée, complètement déformée dans la première partie, est désormais moins sollicitée. Lupa continue cependant de travailler notre perception avec les discours de Settembrini et Naphta, dont les dialogues philosophiques ardus renvoient encore à Musil, en faisant perdre le détail de leurs débats à la faveur de thèmes ressaisis par quelques phrases et des images qui substituent la Seconde Guerre mondiale à la Première. Paradoxalement, alors que le texte est beaucoup plus important dans la seconde partie, il donne moins accès au roman que l’économie de répliques de la première, qui raconte davantage avec moins de mots.

N’en reste pas moins le spectacle fascinant de cet art tout puissant, d’une précision hallucinante dans la coordination d’une scénographie ultrasophistiquée, redoublée par quantité d’images vidéo pré-enregistrées ou live, d’un travail constant de la lumière et du son qui agit en sous-main sur nos sens, d’un nombre important d’acteurs et actrices au plateau, et de quantité de régisseurs qui agissent dans l’ombre. Tout ceci non pour figurer littéralement le roman de Mann sur scène, mais pour faire entrer dans l’univers qu’il crée, pour reproduire le caractère familier qu’est capable de produire la lecture et le sentiment de densité qui se dégage au gré des pages. Pour donner chair à ses personnages enfin, d’une manière très différente du cinéma, en opérant une fusion apparemment totale de l’acteur et de son personnage tout en rappelant la fragilité de la présence du premier au plateau, grâce au maniement d’une cigarette qui jamais n’échappe des doigts ou d’une chute qui fait tressaillir. Lupa provoque, par la conjonction de tous les moyens que lui offre le théâtre, une variété d’affects vertigineuse, des plus délicats et informulés aux plus violents, venant charrier des choses très intimes, et d’autres plus souterrainement collectives. Ce vertige laisse l’impression qu’avec cette adaptation de La Montagne magique, l’artiste, magicien, a atteint un sommet.

F.

Pour en savoir plus sur Der Zauberberg, rendez-vous sur le site du Festival de Salzbourg.