Laurène Marx est programmée au Festival d’Automne avec trois spectacles : Pour un temps sois peu, reprise d’un spectacle sur sa transition de genre qui lui a immédiatement octroyé une place notable dans le paysage scénique contemporain ; Jag et Johnny, créé en mai 2024, pour lequel l’artiste mettait son écriture et son expérience du seul-en-scène et du stand-up au service d’une autre comédienne, Jessica Guilloud (ou Jag) ; et enfin Portrait de Rita, création pour laquelle elle collabore avec l’actrice et l’autrice congolaise Bwanga Pilipili pour rendre compte de l’histoire de Rita Nkat Bayang. Ce dernier spectacle démontre la capacité de Laurène Marx à se déplacer à partir de l’acte de naissance qu’a constitué Pour un temps sois peu, à écrire pour d’autres et à mettre son art au service de voix minorées.

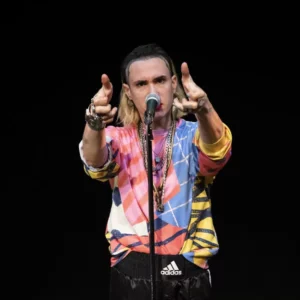

Le spectacle commence avec du retard mais l’arrivée de Bwanga Pilipili sur scène fait rapidement oublier ce type de considérations. Elle se place au micro et fait aussitôt entendre une langue abrupte, qui cherche par tous les moyens à attirer notre attention et à la soutenir, grâce à une diction d’une précision redoutable et des images qui ont la puissance de coups de poing. Elle raconte comment Rita est partie faire des courses et comment, comme dans un rêve, elle a fini par se trouver dans une situation improbable, en chemise de nuit dans un taxi avec ses courses afin de se rendre le plus vite possible à l’école de son fils, pressée par la directrice et la police qui répètent que Mattis a fait des bêtises – sans jamais dire quoi. Le rêve tourne au cauchemar quand elle arrive enfin et qu’elle voit son enfant de neuf ans plaqué au sol par un policier, et qu’elle déchiffre toute la haine qu’elle déchaîne dans le regard et les mots des représentants de l’ordre et de la directrice de l’établissement.

Le spectacle commence avec du retard mais l’arrivée de Bwanga Pilipili sur scène fait rapidement oublier ce type de considérations. Elle se place au micro et fait aussitôt entendre une langue abrupte, qui cherche par tous les moyens à attirer notre attention et à la soutenir, grâce à une diction d’une précision redoutable et des images qui ont la puissance de coups de poing. Elle raconte comment Rita est partie faire des courses et comment, comme dans un rêve, elle a fini par se trouver dans une situation improbable, en chemise de nuit dans un taxi avec ses courses afin de se rendre le plus vite possible à l’école de son fils, pressée par la directrice et la police qui répètent que Mattis a fait des bêtises – sans jamais dire quoi. Le rêve tourne au cauchemar quand elle arrive enfin et qu’elle voit son enfant de neuf ans plaqué au sol par un policier, et qu’elle déchiffre toute la haine qu’elle déchaîne dans le regard et les mots des représentants de l’ordre et de la directrice de l’établissement.

Dans cette entrée en matière, on retrouve le style que Laurène Marx cultive dans ses vidéos sur les réseaux sociaux – son art du tacle, sa maîtrise de tous les niveaux de langue, sa façon de ménager des envolées au milieu d’expressions populaires et d’argot –, ainsi que ses attaques féroces contre la bourgeoisie blanche et contre la police, ses dénonciations des privilèges et des violences. Bwanga Pilipili embrasse pleinement cette langue faite d’explosions permanentes, elle la fait sienne et l’interprète avec la virtuosité d’une musicienne rompue à son art. Elle l’amplifie même en se tenant attentive à la salle, en laissant place à ses réactions dans le flux de paroles qu’elle débite avant de repartir de plus belle. À d’autres moments, la marque de fabrique ©LaurèneMarx passe en mineur et on devine la part de Bwanga Pilipili dans cette écriture ciselée et dans son incorporation.

Ce phrasé, cette mise en corps et les faits rapportés captent immédiatement et instaurent un rapport de fascination à la scène. Il y a pourtant peu à voir : l’actrice est seule derrière un micro sur pied, face à la salle, accompagnée de quelques nuances de lumières dessinées avec autant de précision que le reste par Kelig Le Bars, qui soulignent les couleurs chatoyantes de sa robe ou ménagent des contre-jours. Quelques respirations sont introduites dans le flux tonitruant de paroles par des morceaux de musique, pauses qui permettent au récit de repartir depuis un autre endroit. C’est là tout, et pourtant l’essentiel : une actrice vibrante d’une langue dense qui crépite et nous surpasse parfois par sa poésie, et qui rapporte une histoire aussi banale que terrifiante.

Ce phrasé, cette mise en corps et les faits rapportés captent immédiatement et instaurent un rapport de fascination à la scène. Il y a pourtant peu à voir : l’actrice est seule derrière un micro sur pied, face à la salle, accompagnée de quelques nuances de lumières dessinées avec autant de précision que le reste par Kelig Le Bars, qui soulignent les couleurs chatoyantes de sa robe ou ménagent des contre-jours. Quelques respirations sont introduites dans le flux tonitruant de paroles par des morceaux de musique, pauses qui permettent au récit de repartir depuis un autre endroit. C’est là tout, et pourtant l’essentiel : une actrice vibrante d’une langue dense qui crépite et nous surpasse parfois par sa poésie, et qui rapporte une histoire aussi banale que terrifiante.

Cette histoire, ce n’est pas tant celle de l’enfant de neuf ans plaqué au sol par la police qui paraît rejouer de manière dramatique la mort de George Floyd. Partant d’un fait divers survenu il y a deux ans en Belgique, les artistes ont entrepris d’en proposer une généalogie partielle grâce au portrait de la mère de cet enfant. Une femme camerounaise puissante, coupée dans son élan par un viol à l’âge de vingt-et-un ans puis par la rencontre d’un homme belge qui la supplie de venir s’installer avec lui dans un paysage glacial, où il l’expose à un racisme décomplexé et lui impose viols à répétition et violences physiques. Rita finira placée dans un foyer alors qu’elle est enceinte de Mattis, et il ne sera pas nécessaire de raconter ses premières années de vie pour comprendre comment, à neuf ans, il a pu finir par envoyer un parpaing (ou plutôt une pierre) en direction d’un élève qui lui adressait une nouvelle insulte raciste.

L’entreprise pourrait paraître larmoyante et moralisatrice. Mais Laurène Marx et Bwanga Pilipili maîtrisent l’art de raconter. Elles savent faire rire de situations terribles et savent être graves à d’autres moments. Le spectre des émotions qu’elles convoquent est aussi étendu que celui des registres qu’elles mobilisent, et leur maîtrise de la langue, de ses possibles et de ses effets, est impressionnante. Mais le spectacle ne se veut pas une démonstration de rhétorique. Sa justesse réside plutôt dans le fait de parvenir à donner voix à une femme noire constamment humiliée en tant que femme et en tant que personne noire à partir d’entretiens menés avec Rita Nkat Bayang. La distance – ou la proximité – qu’elles parviennent à trouver à partir de ce matériau premier se manifeste dans les « Rita dit » qui introduisent régulièrement des citations, mais peut-être plus encore dans des glissements discrets à la première personne, qui la font encore mieux entendre et qui contribuent à reconstituer son regard plus étonné qu’accusateur sur les personnes qu’elles croisent, qui lui rappellent à chaque instant sa condition de femme noire.

L’entreprise pourrait paraître larmoyante et moralisatrice. Mais Laurène Marx et Bwanga Pilipili maîtrisent l’art de raconter. Elles savent faire rire de situations terribles et savent être graves à d’autres moments. Le spectre des émotions qu’elles convoquent est aussi étendu que celui des registres qu’elles mobilisent, et leur maîtrise de la langue, de ses possibles et de ses effets, est impressionnante. Mais le spectacle ne se veut pas une démonstration de rhétorique. Sa justesse réside plutôt dans le fait de parvenir à donner voix à une femme noire constamment humiliée en tant que femme et en tant que personne noire à partir d’entretiens menés avec Rita Nkat Bayang. La distance – ou la proximité – qu’elles parviennent à trouver à partir de ce matériau premier se manifeste dans les « Rita dit » qui introduisent régulièrement des citations, mais peut-être plus encore dans des glissements discrets à la première personne, qui la font encore mieux entendre et qui contribuent à reconstituer son regard plus étonné qu’accusateur sur les personnes qu’elles croisent, qui lui rappellent à chaque instant sa condition de femme noire.

Alors que Pour un temps sois peu – dans un premier temps confié à une actrice avant que Laurène Marx ne décide de monter elle-même sur scène pour interpréter son texte – soulevait la question de la possibilité de faire entendre l’histoire de quelqu’un d’autre, de parler à la place de quelqu’un ou pour quelqu’un, Portrait de Rita démontre qu’il est possible de rendre compte de l’histoire d’une personne sans l’objectifier, sans la déposséder et sans l’asservir à un autre discours. Le spectacle ne livre pas de recette miracle pour y parvenir, mais il suggère la rencontre de trois femmes qui se comprennent, se respectent, partagent des problématiques communes et s’ouvrent à la particularité de leurs vécus. Face à la réussite de cette entreprise, il y a de quoi danser joyeusement, comme le fait Bwanga Pilipili à la fin, libérant toute l’énergie qu’elle a contenue dans ses mots et ses mains pour faire passer cette histoire pendant une heure vingt, ne lui donnant pas de conclusion transcendante, l’instituant simplement comme exemple du sexisme et du racisme systémiques de nos sociétés.

F.

Pour en savoir plus sur Portrait de Rita, rendez-vous sur le site de Théâtre Ouvert.