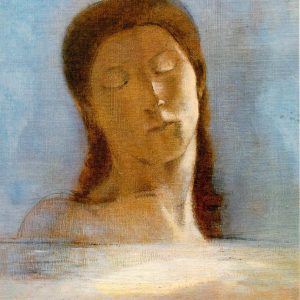

- Portrait de la terreur

Rupture avec le lieu commun

Les rhétoriqueurs – du temps qu’il y avait des rhétoriques – expliquaient avec complaisance comment nous pouvons accéder à la poésie : par quels sons et quels mots, quels artifices, quelles fleurs. Mais une rhétorique moderne – diffuse à vrai dire et mal avouée, mais d’autant plus violente et têtue – nous apprend d’abord quels artifices, sons et règles peuvent à jamais effaroucher la poésie. Nos arts littéraires sont faits de refus. Il y a eu un temps où il était poétique de dire onde, coursier et vespéral. Mais il est aujourd’hui poétique de ne pas dire onde, coursier et vespéral. Il vaut mieux éviter le ciel étoilé, et jusqu’aux pierres précieuses. N’écrivez pas lac tranquille (mais plutôt, disait Sainte-Beuve, lac bleu), ni doigts délicats (mais plutôt doigts fuselés). Il a pu être désirable, mais il est à présent interdit de prononcer de la volupté qu’elle est douce, efféminée ou folâtre ; des yeux, qu’ils se montrent éblouissants, éloquents, fondus. (Et s’ils le sont pourtant ?) Qui veut définir les écrivains depuis cent cinquante ans, à travers mille aventures, parce qu’ils n’ont cessé d’exiger, les trouve d’abord unanimes à refuser quelque chose : c’est la « vieillerie poétique » de Rimbaud ; l’« éloquence » de Verlaine ; la « rhétorique » de Victor Hugo. « J’ai eu, dit Whitman, beaucoup de mal à enlever de Brins d’herbe tous les traits poétiques, mais j’y suis parvenu à la fin. » Et Laforgue : « La culture bénie de l’avenir est la déculture. » L’art d’écrire aujourd’hui, note Jules Renard, est de se défier des mots usés.

Sans doute ; et c’était jadis de se fier aux mots admis, éprouvés, exercés. Or, ce sont, peut s’en faut, les mêmes. La confiance passée, la défiance présente, qui semblent tenir même place et peser même poids, ont encore même objet – comme si tout le mystère des Lettres tenait à un problème unique, dont la solution seule pourrait, à notre gré, varier du tout au tout.

Ou sinon leur mystère, du moins cette part en elles, qui est susceptible de rigueur, d’opérations, de métier. Car les règles et les genres suivent les clichés en exil. Qui veut tenter l’histoire de la poésie, du drame ou du roman depuis un siècle, trouve d’abord que la technique s’en est lentement effritée, et dissociée ; puis, qu’elle a perdu ses moyens propres, et s’est vue envahie par les secrets ou les procédés des techniques voisines – le poème par la prose, le roman par le lyrisme, le drame par le roman. Maupassant disait naïvement que le critique (et le romancier) devaient « rechercher tout ce qui ressemble le moins aux romans déjà faits ». Ainsi des autres. De sorte qu’enfin le théâtre ne se trouve rien tant éviter que le théâtral, le roman le romanesque, la poésie le poétique. « Cela tombe parfois dans le roman », disait (méchamment) Sainte-Beuve d’Indiana. « Théâtral », soupirait Jules Lemaître de La Dame au Camélias. Non sans dédain.

Je ne veux pas dire que roman ou littérature aient tort. Je n’en sais rien. Et même la privation me semble (comme à tout le monde) souhaitable, voire nécessaire et j’éprouve assez bien la bassesse de toute œuvre qui prétend s’en passer. Mais je n’irai pas jusqu’à la trouver plaisante. Elle est sans doute le remède qu’exige la corruption de notre langue, ou de notre pensée. Mais c’est un remède qui a mauvais goût. Il est humiliant de se voir retirer, sans rien obtenir en échange, des mots qui nous ont longtemps enchantés ; et les choses avec les mots – car il arrive enfin que les pierres soient précieuses ; et les doigts, délicats. L’on ne voulait rompre qu’avec un langage trop convenu et voici que l’on est près de rompre avec tout le langage humain. Les anciens poètes recevaient de toutes parts proverbes, clichés et les sentiments communs. Ils accueillaient l’abondance et la rendaient autour d’eux. Mais nous, qui avons peu, nous risquons à tout instant de perdre ce peu. Il s’agit bien de fleurs ! Horace disait des lieux qu’ils sont le pain et le sel des Lettres. À qui s’étonne que plus d’un écrivain glisse à la morale, aux affaires, à la politique, l’on doit répondre qu’il s’enfuit comme un émigrant parce qu’il n’a rien à manger. Et ce n’est pas sans de solides raisons que nous avons fait un saint de Rimbaud qui cessa d’écrire – et précisément émigra – à vingt ans.

- Le Mythe du pouvoir des mots

L’on s’adresse en vain aux savants

Le Terroriste se borne, dit-il, à constater un fait, et comme une loi linguistique ; c’est à savoir que certains mots trahissent une hypertrophie, aux dépens de l’idée, de la matière et du langage. Or, cette loi de l’expression, il ne s’est pas trouvé un linguiste pour l’apercevoir. Pas un grammairien. Pas un philologue. De Meillet à Nyrop, d’Hermann Paul à Bally, je n’en vois aucun qui ait jamais remarqué cette singulière influence, dont politiques et moralistes nous rebattent les oreilles. Ce serait peu. Ils ont remarqué tout le contraire.

Car il est deux lois sémantiques, où ils s’accordent assez bien. L’une a trait à l’usure des sens. Elle porte que le mot s’épuise avant l’idée et laisse aisément altérer, s’il ne la perd, – plus l’idée est de soi vive et frappante – sa vertu expressive. C’est au point que la conscience langagière d’un peuple doit s’employer, d’une action insensible mais têtue, soit à maintenir en valeur les termes dont elle use, soit à leur substituer de nouveaux termes qui fassent le même service. Quand garce a son sens dévié, cette conscience invente fille ; et jeune fille, quand fille à son tour s’égare. Loin que le mot survive à l’idée, c’est l’idée qui survit au mot.

La seconde loi a trait à cette conscience langagière. Elle porte que le sens commun, en matière de langage, dispose d’un instinct qui ne le trompe guère ; qu’il perçoit exactement, bien avant les grammairiens et linguistes, les plus menues variations d’un sens ; qu’il peut enseigner l’écrivain lui-même, et qu’aux Halles on n’apprend pas seulement à parler, mais à entendre. Bref, l’on n’aurait jamais vu de mot agir suivant un sens qu’il n’a pas.

Voilà qui ne laisse guère place au pouvoir du langage. Reste qu’il s’agisse d’un événement trop subtil ou secret pour se plier aux mesures des savants. (Et je n’imagine en effet rien de mieux insaisissable que cette pesée d’un mot sur le cours de nos idées.) Bergson observe en ce sens que langage et pensée sont de nature contraire ; celle-ci fugitive, personnelle, unique ; celui-là fixe, commun, abstrait. D’où vient que la pensée, obligée en tout cas de passer par le langage qui l’exprime, s’y altère et devienne à son tour, sous la contrainte, impersonnelle, inerte et toute décolorée. Or (ajoute Bergson), une telle pensée se prête aux exigences de la société mieux que la première ; elle s’y substitue peu à peu et nous égare sur nous-mêmes. Au demeurant, les faits sont là : à qui n’arrive-t-il de se sentir à l’avance arrêté et comme déformé par les paroles qu’il va dire ?

Cependant l’on bute ici à de nouveaux obstacles : c’est d’abord qu’il est imprudent de réduire tout langage à exprimer des pensées. Phèdre parle au contraire pour jouer un rôle, et dissimule son sentiment ; Ariste, lui, parle pour parler, au petit bonheur. D’où leur pensée se trouve bien libre de poursuivre, sous le couvert de mots, sa rêverie la plus sauvage.

Mais je consens même que tout langage soit d’expression. Je ne vois point que cette expression doive en tout cas me diminuer, et bien au contraire : il suffit de quelques mots, que me dit un livre, un autre homme, pour me jeter dans une vie intérieure prodigieuse et inattendue. Quoi ! Il y suffit parfois d’un mot, que je viens de prononcer. Notre langage, disait Comte, nous apprend – Rilke : nous révèle – à nous-mêmes.

Je veux cependant que tout langage soit d’expression ; que toute expression nous contraigne. Il resterait à prouver que la contrainte est durable. Ici encore je vois, tout au contraire, que le mot une fois prononcé peut me rendre à la vie profonde la plus incohérente, et qu’il m’arrive de me sentir d’autant plus libre que je me suis trouvé plus contraint. Tel mélange inexprimable d’amour et de haine, de gratitude et de mépris, prend sa revanche, sitôt que je me retrouve avec lui, de la simplicité factice que lui imposaient mes propos. Le naufragé sur son radeau, qui agite un chiffon de linge, traduit fort mal sa faim, sa soif, son angoisse. Avant de parler de l’étrange simplification qu’exerce sur lui le chiffon, je voudrais pourtant être sûr que l’angoisse, la faim, la soif, ne reviendront pas, sitôt le navire passé. Les faits, disent Bergson et le Terroriste, sont là. Il se peut. Mais les faits opposés n’y sont pas moins. Retournons aux littérateurs.

- Invention d’une rhétorique

Le critique et l’éléphant

Baudelaire conseille à l’écrivain bizarre, s’il veut dépouiller sa bizarrerie (ou tout au moins la rendre invisible), d’y persister : de la pousser à bout. Ainsi, avons-nous fait. Nous avons poussé à bout la Terreur et découvert la Rhétorique.

Une rhétorique différente certes de ce que l’on entend d’ordinaire par ce mot. Mais non pas si différente que l’illusion commune, à son propos, ne se laisse aisément démonter. La rampe qu’un maire prévoyant pose devant un gouffre peut donner au voyageur le sentiment d’une atteinte à sa liberté. Le voyageur se trompe, bien entendu. Il lui suffira d’un peu d’énergie, s’il y tient, pour se précipiter. Et la rampe lui permet en tout cas d’approcher le gouffre et de le voir jusqu’en ses recoins. Ainsi de la Rhétorique. L’on peut avoir, de loin, l’impression qu’elle va guider de ses règles la main de l’écrivain – qu’elle le retient, en tout cas, de s’abandonner aux tempêtes de son cœur. Mais le fait est qu’elle lui permet au contraire de s’y donner sans réserves, libre de tout l’appareil de langage qu’il risquait de confondre avec elles.

L’on eût pu s’en apercevoir plus vite, et sans faire tant d’embarras.